刀とは - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

刀は日本刀の一種

刀の定義と歴史

「日本刀」とは、「玉鋼」(たまはがね)を原料として、「折り返し鍛錬」(おりかえしたんれん:熱して打ち延ばした玉鋼を折り返して何度も重ね、また打ち延ばす作業を繰り返すこと)という日本固有の方法で作られた、美しい刀剣のことです。

日本で日本刀が最初に作られたのは、古墳時代後期と伝えられています。まず、弥生時代に大陸から銅剣が伝来し、古墳時代後期から日本でも「直刀」(ちょくとう)が作刀されるようになったのです。

日本刀の種類

直刀とは、文字通り、真っ直ぐな片刃の刀剣のこと。そのあと、時代が進むにつれて日本刀は進化し、平安時代後期には、日本独自のデザインで反りがある片刃の「太刀」(たち)が誕生。南北朝時代には太刀が大きくなった「大太刀」(おおたち)が作刀され、室町時代中期以降には太刀が進化した「刀」(打刀)が誕生したのです。

つまり、刀とは、日本刀の一種。この他にも、「短刀」(たんとう)や「脇差」(わきざし)、「薙刀」(なぎなた)、「長巻」(ながまき)、「槍」(やり)、「剣」(つるぎ)があり、日本刀の種類には全10種あると言えるのです。

世界で用いられている刀

弥生時代に大陸から伝来し、作刀されるようになった日本刀ですが、刀剣類はもちろん日本だけではなく、世界の各地で作刀されました。

中国をはじめ、アジア諸国やヨーロッパでも、戦闘様式や戦闘方法が変化したことにより刀剣類が進化し、両刃の剣だけではなく、片刃の刀剣類が登場します。両刃は軽量で素早く刺突することに特化した刀剣類で、片刃は重量があり打撃力のある刀剣類とされました。

これにより、中国では、両刃の刀剣類を剣、片刃の刀剣類を刀と、中国語(漢字)で表記したため、日本にはそのままの漢字で伝わり、そのまま日本語で訓読みされたと考えられるのです。ここでは、中国を含め、世界の刀について解説します。

中国の刀

中国では、前漢時代(紀元前206年~208年)に「大刀」(だいとう)が作られるようになりました。

大刀とは、長い木製の柄に「いしづき」(鉄製で幅広の片刃)が付けられた武器。日本の薙刀にあたる物で、18~24kgと重く、「たたき斬る」武器として作られました。鉄の鎧を装着した敵にも致命的なダメージを与えることが可能だったと言われています。

また、三国時代(220~265年)には、直刀が主流となりました。直刀としては、「環首刀」(かんしゅとう)が有名で、唐の時代(618~907年)まで使用され続け、この環首刀が日本刀に多大な影響を与えたと言われています。

アジア諸国の刀

ヨーロッパの刀

ヨーロッパでは、古代ギリシャ時代(紀元前1世紀)にトラキア人が「ロンパイア」、古代ローマ時代(紀元前400年)にケルト族が「ファルカータ」を生み出しました。

ロンパイアは、まるで鎌のような歪曲した形状が特徴。ブレード(刀身)とヒルト(柄)がほぼ同じ長さで、全長は2mとたいへん大きい、長柄武器でした。

また、フォルカータは、頑丈で切れ味が鋭い片刃の曲刀。ヒルト(柄)が鉄製で、フックのような形をしているのが特徴です。激しい戦いでも折れず、圧倒的な威力があったと言われています。また、西ヨーロッパでは、14世紀から「ファルシオン」、16世紀からはサーベルが作られました。

ファルシオンは、ブレード(刀身)が幅広で鎌のような形状をした片刃の刀。全長70~80㎝で、この時代には珍しい短刀タイプでした。一方、サーベルとは、全長70~120㎝。反りが入った片刃の刀剣です。

フランスのルイ14世が騎兵用の武器として採用しましたが、接近戦にも適していたため歩兵用の武器としても、普及しました。なお、日本刀は日本独自の折り返し鍛錬という製法で作刀されていますが、海外の刀は「鍛造」(たんぞう)または「鋳造」(ちゅうぞう)あるいは、その両方を組み合わせて作刀されています。

鍛造とは、熱した金属を叩き延ばして成形する製法で、鋳造とは、高温で溶かした金属を型に流し込んで成形する方法です。片刃の刀は頑丈で折れにくく、低コストで大量生産しやすいと言われました。なお、ヨーロッパでは両刃の剣と片刃の刀を区別する言葉はなく、すべて「sword」(ソード)と表記されています。

刀の特性

刀の特性

鎬造り

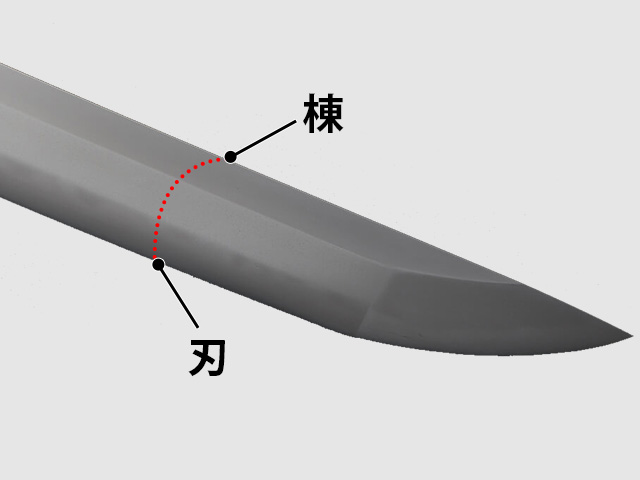

太刀とは、片刃の「鎬造り」(しのぎづくり)で、反りがある湾刀(わんとう)のことです。鎬造りとは、刃と峰/棟(みね/むね)の間が山高くなっている日本独自の形状のこと。

反りとは、鋒/切先(きっさき)から棟区(むねまち)までを線で結び、棟とその線が一番離れている寸法を言います。

直刀は「突き刺す」ことを主目的としていましたが、太刀は「断ち切る」ことが主目的。反りが付いたことで、馬上から片手でも抜刀しやすく、鎬造りとなったことから、刀身が丈夫で強く折れにくくなりました。

なお、太刀の刃長は、2尺5寸~2尺6寸(約75.8~78.8cm)です。太刀は、武士が騎馬戦で用いる武器で、刃を下に向けて、腰に紐で吊して携帯するのが特徴で、これを「佩く」(はく)、または「佩用する」(はいようする)と言います。

これに倣って、美術館・博物館では、刃を下に向けて飾ります。また、太刀を腰に佩いたとき、身体の外側になる面を「佩表」(はきおもて)と呼び、太刀の作刀者である刀工銘は、佩表にあたる茎(なかご)の面に切られるのです。

一方、刀(打刀)とは、太刀から進化した刀剣のことです。刀(打刀)の刃長は、約2尺3寸~2尺4寸(70~73cm)。室町時代に、戦闘様式が1対1の騎馬戦ではなく、集団による徒戦(かちいくさ)になったことから、目の前の敵と戦う接近戦であっても、素早く鞘から刀身を抜くことができるよう、太刀に比べて反りが浅く、刀身も短めな刀(打刀)が開発されたのです。

これが、戦場で扱いやすいと普及。刀(打刀)が主要武器となり、室町時代以降、日本刀においては、打刀のみが刀と呼ばれるようになったのです。なお、刀(打刀)は刃を上に向けて帯に携帯するのが特徴で、これを「差す」(さす)と言います。

これに倣って、美術館・博物館では、刀は刃を上に向けて飾るのが一般的です。また、刀の銘は、帯刀したときに身体の外側になる面、つまり「差表」(さしおもて)側に入れられます。

刀と寸法

江戸時代、武士は「大小二本差」(だいしょうにほんざし)が正装でした。「大」とは刀、「小」とは脇差のことを言います。

刀剣鑑定家の本阿弥家では、「2尺[60.6㎝]以上、2尺6寸[78.8㎝]以下の物が刀である」と定義。これにより、刃長が2尺以下から1尺(約60.6cm~30.3cm)の物は脇差、1尺(30.3cm)より短い物は短刀となりました。

また、江戸幕府では、刀の所有者の身分により、刀の寸法を決定。武士や剣術修行者の身分の者は、第3代将軍「徳川家光」の治世までは、2尺3寸(約69.7cm)以下、第4代将軍「徳川家綱」以降は、2尺2寸8分(約69.0cm)以下。それ以外に帯刀を許された神職や武家奉公人などの身分の者は、2尺2寸3分(約67.5cm)までとされていたのです。

さらに、第5代将軍「徳川綱吉」の時代になると、大小二本差は武士に限られる武士の特権となりました。ただし、脇差は、旅の場合などには護身用として、農民でも商人でも、携行が許されました。また、子どもや女性が持つ「懐剣」(かいけん)は「守り刀」であるとして所持することが認められていたのです。

刀剣ワールド財団所蔵の刀(打刀)

刀 無銘 吉岡一文字

本刀は、刃文の大乱れが一際美しく、表裏に棒樋を搔いた、華やかで見事な1振です。乱れは、大丁子乱れ、互の目乱れ、逆心のある乱れが交じり、刃中の働きも豊かで乱映りもあるほど。まさに、美しさに息を飲む1振です。

「吉岡一文字派」とは、備前国(現在の岡山県)吉岡で作刀した一文字派の刀工群。始祖「助吉」は同じ「一文字」が付く、福岡一文字派「助宗」の孫です。吉岡一文字派の特徴としては、福岡一文字派よりも反りが浅いところと言えますが、幕末まで福岡一文字派と吉岡一文字派は区別なく、一文字派と呼ばれ、かなり繁栄していました。

本刀は無銘ですが、作刀したのは吉岡一文字派の「助光」(すけみつ)であると極められています。助光は吉岡一文字派の始祖・助吉の弟または子とされる人物。国宝に指定された薙刀「一備州吉岡住左近将監紀助光 元応二年庚申十一月日」(個人蔵)があるなど、吉岡一文字派の中でも別格の名匠です。

刀 無銘 伝国俊

本刀は、長寸で身幅が広く、豪壮で力強くたくましい堂々とした1振です。地鉄は小板目肌がよく詰み、映りが淡く立ち、刃文は直刃調ですが、浅く湾れて(のたれて)丁子が交じり、匂口も明るく見事です。作刀したのは「国俊」(くにとし)と極められています。

国俊とは、来(らい)国俊のこと。来派は、山城国(現在の京都府)で活躍した一派で、国俊の父「来国行」が始祖です。山城国で来派は粟田口派と人気を二分。なお、国俊には銘を国俊と二文字を切る「二字国俊」と、銘を「来国俊」と三文字を切る「三字国俊」がいて、別人と見なされています。

本刀は、猪首鋒/猪首切先(いくびきっさき)で、強みのある剛健な姿から二字国俊の作と極められた逸品です。