特色のある刀剣 刀 無銘 花押(徳川慶篤) - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

徳川慶篤が鍛えた揃いの刀・脇差

刀 無銘 花押(徳川慶篤)

徳川慶篤

徳川慶篤は、水戸藩9代藩主・徳川斉昭と、徳川斉昭の御簾中(ごれんじゅう:正室)「登美宮吉子女王」(とみのみやよしこじょおう)との間に嫡男として生まれました。江戸幕府15代将軍「徳川慶喜」(とくがわよしのぶ)は同じ父母から生まれた末弟です。

父の徳川斉昭は江戸幕府の軍事力強化や藩政改革に尽力しただけでなく、武芸・学問への造詣も深い藩主でした。とりわけ日本刀に対する関心は高く、自ら刀を鍛える慰み打ちを行って生涯に20振ほどの作品を仕上げたのです。徳川慶篤も徳川斉昭の20振には及びませんが、10振近い数の慰み打ちを残しました。

丁子乱れを主調とした刃文

徳川慶篤の花押

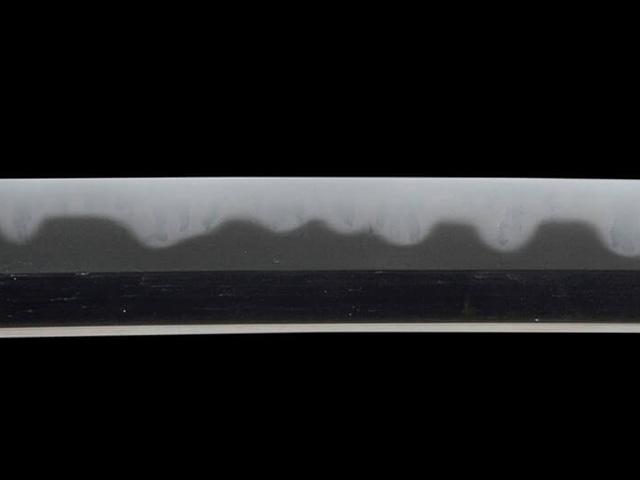

「刀剣ワールド財団」が所蔵する「刀 無銘 花押(徳川慶篤)」は、徳川慶篤が手がけた作品のひとつです。本刀は、先反りの浅い、直刀(ちょくとう)に似た姿が印象的。地鉄(じがね)は板目が詰み、高低差の激しい丁子乱れ(ちょうじみだれ)を主調とした刃文は自由闊達にして躍動感があります。また、荒沸(あらにえ)がよく付き、ところどころ飛焼(とびやき)交じり。帽子(ぼうし:鋒/切先[きっさき]の刃文)は乱れ込んで返るのが特色です。茎(なかご)に銘はなく、徳川慶篤の花押(かおう)が切られています。

脇差 無銘 花押(徳川慶篤)

時代の荒波にもまれた徳川慶篤

徳川斉昭・慶篤父子、井伊直弼に物申す

徳川斉昭

徳川慶篤の父である徳川斉昭は、「尊王攘夷論」(そんのうじょういろん:天皇を尊び外敵を排斥しようとする思想)を唱え、藩政改革だけでなく幕政にも積極的にかかわる傑物でした。しかし、開国推進派の大老「井伊直弼」(いいなおすけ)との政争の結果、隠居するよう命じられてしまいます。

徳川慶篤は隠居した徳川斉昭の跡を継ぎ、1844年(弘化元年)に13歳で10代水戸藩主に就任したのです。

水戸藩内では保守派と改革派が対立

名実ともに水戸藩主として藩政に着手した徳川慶篤でしたが、水戸藩では徳川斉昭の死後、保守派が勢力を増し、尊王攘夷を強硬に主張する改革派との対立が激化していたのです。保守派は「諸生党」(しょせいとう)、改革派は「天狗党」(てんぐとう)と呼ばれていました。

1864年(元治元年)、天狗党は江戸幕府に攘夷の実行を促すため「天狗党の乱」を起こします。当初、徳川慶篤は天狗党を支持していたものの、江戸幕府が天狗党の討伐を決めると態度を一転。天狗党の首領「武田耕雲斎」(たけだこううんさい)らを罷免し、討伐隊を派遣するなど水戸藩内を混乱させてしまったのです。

天狗党は朝廷に直訴するため京都へ向かいますが、江戸幕府の追討軍に包囲されて投降し、武装を解除。こののち水戸藩は、江戸幕府軍と共闘した諸生党が実権を握り、天狗党に加わった藩士とその家族の多くが処刑、または投獄され禍根を残すことになりました。

保守派を一掃するも藩内の混乱は治まらず

徳川慶喜

1868年(慶応4年)、「二条城」(京都市中京区)の警護にあたっていた水戸藩士の本圀寺(ほんこくじ)勢は、朝廷から「諸生党を討伐し、藩政を正せ」という勅命を賜ります。藩主である徳川慶篤を差し置いて、諸生党が水戸藩の実権を握っているのは異常な状況だったからです。

徳川慶篤は末弟の徳川慶喜から助言を得て勅命を受諾します。江戸にある水戸藩邸から諸生党を一掃し、攘夷派が江戸藩邸を掌握すると、水戸徳川家は朝敵とされることを免れました。

勅命を遂行するため、徳川慶篤は諸生党討伐軍の態勢を整えて水戸藩へ帰国。しかし、500名とも言われる諸生党の藩士はすでに水戸から脱出しており、徳川慶篤は戦うことなく「水戸城」(茨城県水戸市)へ入ります。

ところが、水戸城下では諸生党討伐の勅命が下ったことに乗じて、天狗党の残党が激しい報復を行うこととなったのです。犠牲者は、諸生党の縁者はもとより、無関係に思われる僧侶や農民も含まれていたと言います。

こうして水戸藩内が混乱を極める最中、徳川慶篤は水戸城内にて37歳の若さで病没。水戸徳川家の家督は異母弟の「徳川昭武」(とくがわあきたけ)が継ぐことになりましたが、徳川昭武は徳川慶喜の名代として欧州遊学中でした。そのため、「徳川慶篤は重病により水戸城内で療養中」とされ、徳川昭武が帰国するまでその死は隠されたのです。

徳川慶篤は、徳川斉昭という存在感のある父親と比して地味に見られ、後半生では水戸藩内の派閥争いに翻弄されました。そうした状況にあっても、同母弟である徳川慶喜のことは終始案じていたとのこと。弟想いだった人柄が偲ばれます。