全国の日本刀を観賞できる場所 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

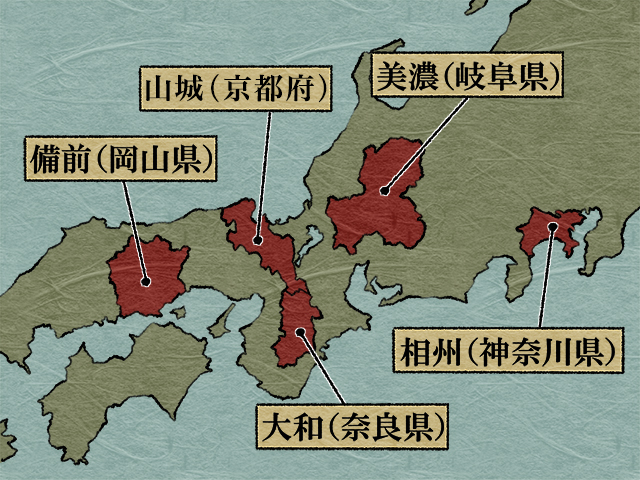

日本刀の生産地(5大産地)について

主流生産地は5ヵ所

全国の日本刀を観賞できる場所

名古屋刀剣博物館がおすすめ

名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(名博メーハク)

五箇伝の刀剣を観たいなら、5大産地それぞれの所在地にある美術館、博物館、寺社の宝物殿などを訪れると良いでしょう。

つまり、山城伝なら京都府にある、「京都国立博物館」(京都市東山区)や「北野天満宮」(京都市上京区)。備前伝なら、岡山県にある「岡山県立博物館」(岡山市北区)や「備前長船刀剣博物館」(瀬戸内市長船町)などです。

しかし、五箇伝すべての日本刀を観たいとなると、それぞれ場所が散らばっていて遠く距離があり、時間も費用も掛かってしまいます。

そこで、おすすめしたいのが、「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(名博メーハク)」(名古屋市中区)です。名古屋刀剣博物館(名博メーハク)ならば、五箇伝すべての刀剣が揃っているので、ひとつの場所で、すべてを観賞することができます。五箇伝の特徴や違いを一度に観くらべることができるのです。

名古屋刀剣博物館の日本刀

名古屋刀剣博物館(名博メーハク)が所蔵する、五箇伝を代表する自慢の名刀の一部をご紹介します。

大和伝の名刀

- 短刀 無銘 名物上部当麻(當麻)

-

大和伝は、五箇伝の中でも最も歴史が古いのが特徴です。地鉄は柾目肌(まさめはだ)で、刃文は直刃(すぐは)または直刃ほつれ(すぐはほつれ)である点が見どころ。この大和伝を代表する刀剣として、ご紹介したいのが、「短刀 無銘 名物上部当麻(當麻)」です。

本刀は、御所藩(ごせはん:現在の奈良県御所市)の初代藩主「桑山元晴」(くわやまもとはる)が所持していた1振。「享保名物帳」(きょうほうめいぶつちょう)には、「桑山当麻」(くわやまたいま)と掲載されています。しかし、桑山元晴の嫡男「桑山貞晴」(くわやまさだはる)に嗣子がなく早世したため、御所藩は廃藩となり、領地は幕府領になりました。

本刀も紀州徳川家の帰属となりましたが、紀州徳川家にはすでに「上部当麻」(かんべたいま)があったため、尾張徳川家と道具替え。その後、5代当主「徳川五郎太」(とくがわごろうた)の遺物として、7代将軍「徳川家綱」(とくがわいえつな)に献上され、徳川将軍家で代々大切にされたのです。

本刀を作刀したのは、当麻一派(たいま・たえまいっぱ)。当麻寺(たいまでら)のお抱え鍛冶で、無銘(むめい)なのが特徴です。地鉄は「当麻肌」(たいまはだ)と呼ばれる、板目肌(いためはだ)で柾目流れ(まさめながれ)。刃文は直刃調に湾れ(のたれ)、小乱れ(こみだれ)も見られます。素剣(すけん/そけん)の彫は先張り、茎(なかご)は入山形(いりやまがた)など、当麻の特徴が良く表れた逸品です。

山城伝の名刀

- 太刀 銘 国行

-

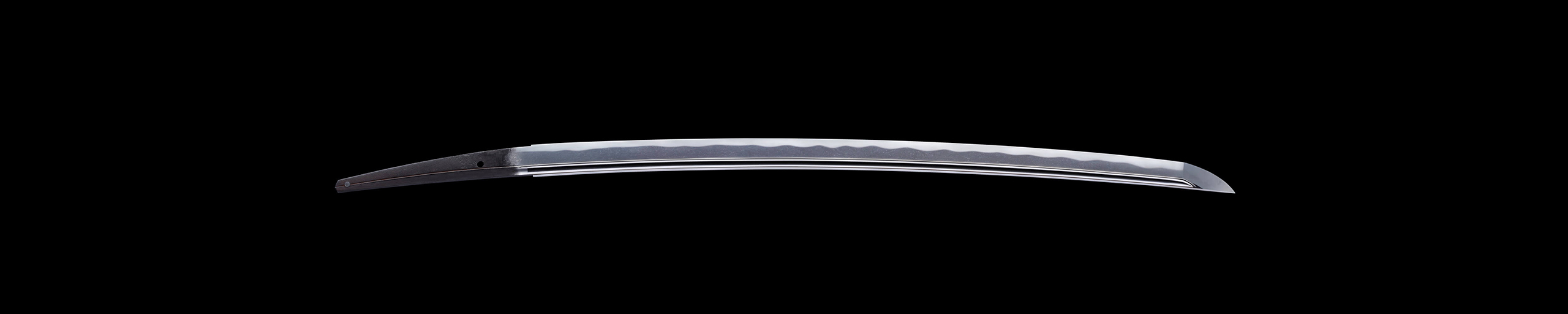

山城伝の特徴と言えば、長寸で反り(そり)が深く、優雅で気品に満ちているところ。地鉄は小板目肌(こいためはだ:粟田口派[あわたぐちは]は梨子地肌[なしじはだ])で、刃文は直刃調、なかには小乱れが交じる物もあります。この山城伝を代表する刀として紹介したいのが、「太刀 銘 国行」です。

本太刀を作刀したのは、来派(らいは)の名工「来国行」(らいくにゆき)。山城伝の中でも、来派は粟田口派と並ぶ二大流派のひとつです。来国行は、来派の始祖「来国吉」(らいくによし)の子で、作風は細身で古雅(こが)な太刀姿と豪壮な太刀姿の二様あることが知られています。

本太刀は、小鋒/小切先(こきっさき)。細身で腰反り(こしぞり)が高く、踏張りがあり、全体に姿(すがた)が優しく、古雅。地鉄は小板目肌が詰り、刃文は小乱れ、足(あし)・葉(よう)がよく入り、匂(におい)深く、金筋(きんすじ)もかかり秀逸です。

相州伝の名刀

- 刀 無銘 貞宗(尾張徳川家伝来)

-

相州伝の特徴と言えば、長寸で反りが浅く、身幅(みはば)が広くて豪壮。重ね(かさね)が薄く、折れず、曲がらず、よく斬れる、華実兼備なところです。この相州伝を代表する刀として紹介したいのが、「刀 無銘 貞宗(尾張徳川家伝来)」です。

本刀を作刀した「貞宗」(さだむね)は、相州伝を確立した「正宗」(まさむね)の門人で、裁量を見込まれて養子になった人物です。貞宗の特徴としては、鍛えが正宗以上に精緻。よく詰んで肌立(はだた)たず、青黒く澄んで凄みがあるため「貞宗肌」と呼ばれています。

本刀は、地鉄が小板目肌。刃文は湾れに小互の目(こぐのめ)、小乱れ交じり、足、金筋、砂流し(すながし)がしきりに入り、刃中明るく、匂深く、淡雪のような小沸(こにえ)が良く付く名品です。

美濃伝の名刀

- 刀 無銘 伝志津(土岐頼芸佩刀)

-

美濃伝は、五箇伝の中では最も新しい伝法。美濃伝は、大和伝の刀工が相州伝を極めて、品質の高い焼刃土(やきばつち)や松炭がある美濃国に移住して始まりました。刃文が華やかで、表裏一体に作られているのが特徴です。この美濃伝を代表する刀として紹介したいのは、「刀 無銘 伝志津(土岐頼芸佩刀)」です。

本刀は、美濃国の守護「土岐頼芸」(ときよりのり)が佩用(はいよう)。土岐頼芸は、重臣「斎藤道三」(さいとうどうさん)と対立して追放され、「織田信長」を頼ったあと、病没したと言われています。

本刀を作刀したのは、「志津三郎兼氏」(しづざぶろうかねうじ)。大和国の「手掻包永」(てがいかねなが)系の出身で、相州正宗に学び「正宗十哲」(まさむねじってつ)のひとりにも選出されました。

本刀は、身幅が広く、反りが浅い、相州伝風の勇壮な姿。地鉄は板目肌が流れて柾(まさ)がかかり、刃文は湾れに小互の目で、金筋、砂流しがかかり、覇気がある1振です。

備前伝の名刀

- 太刀 銘 吉房

-

備前伝は、中国山地で良質の砂鉄が採れたため、日本刀の生産量日本一を誇りました。古備前派(こびぜんは)、備前長船派(びぜんおさふねは)、福岡一文字派(ふくおかいちもんじは)、吉岡一文字派(よしおかいちもんじは)など、多くの流派が活躍。しかし残念ながら、古刀期の末期に、長雨と大暴風雨で吉井川が氾濫し、水没してしまったのです。

この備前伝を代表する刀として紹介したいのが、「太刀 銘 吉房」です。本刀を作刀したのは、福岡一文字派「吉房」(よしふさ)。通称は「藤次郎」です。「後鳥羽上皇」(ごとばじょうこう)の御番鍛冶(ごばんかじ)24名中の6月番に挙げられている名匠で、同銘(どうめい)が4名います。

本刀は身幅が広く豪壮な姿。吉房の中でも、特に上手と知られる「左近三郎吉房」の作です。地鉄はよく詰んで乱映り(みだれうつり)が鮮やかに立ち、刃文は大房丁子(おおふさちょうじ)、重花丁子乱れ(じゅうかちょうじみだれ)が華やかに冴えています。まさに、福岡一文字派、左近三郎吉房の特徴が顕著に表れた傑出の1振です。