- 小

- 中

- 大

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、刀装具や甲冑に使われる特別な合金「色金」(いろがね)をご紹介します。色金は日本で発達した工芸用の合金で、独特の色と輝きが魅力。刀装具や甲冑の「金物」(かなもの)を鑑賞する上で、主な色金である「赤銅」(しゃくどう)と「四分一」(しぶいち)を知っておくと、金工の奥深さを楽しめるのではと思います。

武具を飾る金属

金属は鉄だけではない

「日本刀は何でできていますか?」と聞かれた多くの人は、「鉄」と答えるのではと思われます。より詳しく知っている人は、「鋼」(はがね)とか「玉鋼」(たまはがね)でできていると答えるでしょう。刀身(とうしん)に限るならば、鉄や鋼という答えは正しいですが、拵(こしらえ)に付けられる鍔(つば)、縁頭(ふちがしら)に目貫(めぬき)といった刀装具(とうそうぐ)も、一般には金属で作られるのです。

様々な色の金属からなる縁頭

刀装具にも鉄を使うことは多かったのですが、「装剣金工師」(そうけんきんこうし)と呼ばれる、刀装具を制作した職人は鉄にとどまらず、金属の放つ輝きを追求して様々な素材での表現を試みました。

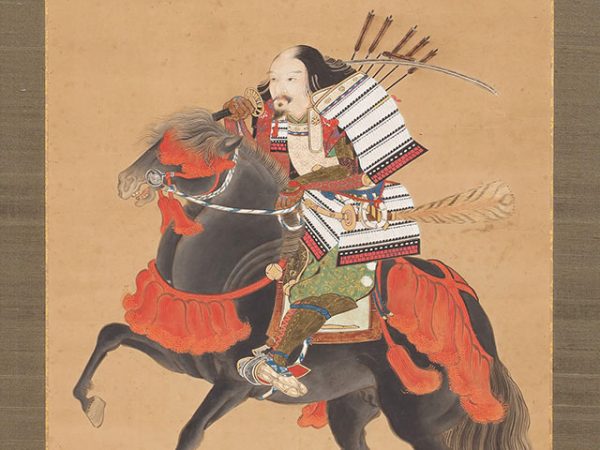

右は「石橋山の戦い」を題材にした縁頭ですが、この武者と風景の図は漆や絵具ではなく、すべて金属によって彩られています。

それでは、この縁頭にどんな種類の金属が使われているのか、確認してみましょう。

定番の金・銀・銅

刀装具に使われる金属で分かりやすいのは、金・銀・銅。上掲の縁頭には武者達の姿が表されますが、それぞれが着る甲冑は金で彩られます。兜(かぶと)の錣(しころ)や袖(そで)の板、笹の葉も金で表わされています。

また、柄頭の中央にいる武者の顔は、銀を用いています。シルバーアクセサリーをお使いの方は、表面が黒ずんだ経験をしたことがあるか、あるいは黒ずみを活かした「いぶし銀」の物をお持ちかもしれませんが、この縁の顔もやはり黒ずみが進んでいます(黒ずみの原因は主に硫黄です)。

縁の方にいる武者に注目すると、顔と甲冑の大部分は赤茶色で、これは銅によるもの。工芸においては、このような一般的な銅を「素銅」(すあか)と呼びます。電気分解による精錬がなかった時代の物ですから、現在の純銅より不純物は多いと考えられます。

しかし、金・銀・銅が使われるのは全体のごく一部。武者の甲冑や顔、縁頭の地の金属は、金の他に黒色をしています。この金属こそが、今回のお題である色金のひとつ「赤銅」(しゃくどう)になります。

金(白の囲み)と銀(赤の囲み)

銅(青の囲み)

色金と煮色

黒の美学を表現する「赤銅」

「鉄黒漆塗紺糸素懸威最上胴丸具足」

文頭でも簡単に触れましたが、色金は合金ですので、赤銅は2種以上の金属が混ざり合っています。

黒系の色をしているにもかかわらず赤銅と呼ばれますが、別名に「烏銅」(からすがね/うどう)や「紫金」(しきん)などもあります。

赤銅は、銅に金を少量、また白味(しろみ:銀や銅の精錬時に出る不純物。ヒ素やアンチモンなど)などを混ぜた合金で、室町時代から刀装具での使用が増加。

赤銅は金の含有量に応じて「一分挿し」、「三分挿し」などと呼び分けられ、金を5%前後混ぜる「五分挿し」では青みが強い「烏[からす]の濡れ羽色」に、それよりも多く加えると、紫がかった黒色になるとされ、烏銅や紫金の別名もこれにちなみます。

銅合金として有名な青銅(せいどう:銅と錫[すず]の合金)や黄銅(おうどう:銅と亜鉛の合金、真鍮[しんちゅう]とも)が、2種の金属を混ぜるだけで色合いが変わるのに対して、赤銅は銅と金を混ぜた段階では普通の銅とほとんど同じ赤色で、すぐに黒く光るようにはなりません。「煮色」(にいろ)という工程を経てはじめて、独特の黒い色彩が生まれるのです。

渋い魅力の「四分一」

煮色の前に赤銅と同じく、もうひとつの色金の代表「四分一」(しぶいち)も見て下さい。銅と銀を3:1の比で混ぜ合わせる合金で、銀が全体の4分の1(25%)の割合になることが名前の由来。江戸時代には赤銅と並んで刀装具に多用されました。

赤銅と同様、四分一も煮色の前は普通の銅に近い色合いをしていますが、煮色を終えると灰色を帯びた独特の銀色に変化。強い輝きを抑えた渋い味わいが魅力とも言え、「朧銀」(おぼろぎん/ろうぎん)の別名があります。

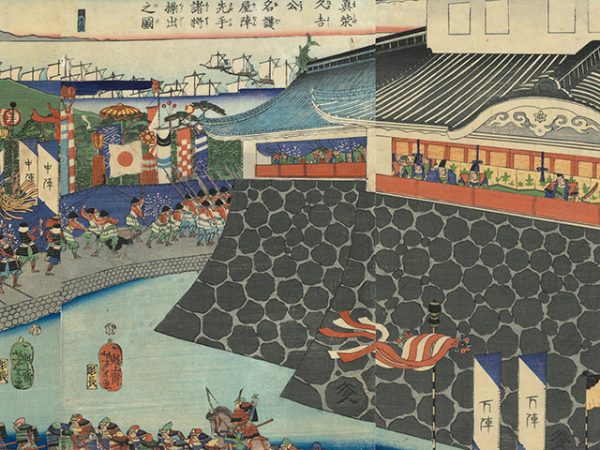

四分一魚子地弓矢文鍔

四分一も銀の量を調節することで、煮色後の仕上がりに変化が生まれます。さらに金を混ぜることで黒みを強調した色を出すことも可能。

江戸時代の装剣金工師は彫金の技もさることながら、赤銅と四分一など色金の美もあわせて追求し、多くの名作を送り出したのです。

右の鍔は地金を四分一とし、弓矢の図を赤銅と金で描いています。色味や明るさを赤銅と比べてみて下さい。

「煮色」が引出す輝き

煮色仕上げの風景(イメージ)

赤銅や四分一は素材を混ぜただけでは普通の銅と大差なく見えますが、煮色を経ることでその独特な輝きが生まれます。

煮色は、様々な薬品や鉱物を混ぜた薬液を熱して沸かし、そこに赤銅の製品を投入して「煮る」作業になります。

世界各地で様々な合金が発明されてきましたが、色彩を引出すために煮色の工程を要する日本の色金は、特殊な物と言えます。

煮色の薬液に使われる物質は主に硫酸銅(りゅうさんどう)や緑青(ろくしょう:銅の錆び)、明礬(みょうばん)、及び酢などになりますが、配合は職人により異なることが多いです。

銅は通常、空気中の酸素と反応すると表面に酸化銅の被膜(ひまく)が生じて変色しますが、環境によって被膜のでき方は異なり、その色味も様々。金属製品全体を薬液に漬け込む煮色は、色金の表面に被膜を人工的にムラなく付ける作業になるのですが、均一に被膜を作り、煮色をきれいに仕上げるのは難しく、相当な工夫と根気がいるとのことです。

色金は、煮色のあとで表面が亜酸化銅の被膜に覆われますが、赤銅の場合、被膜の間に金の粒子が混じります。光が金粒子に当たると多重反射を起こして最後は銅の地金に吸収され、私達の眼に赤銅は黒色に見えます。同時に光の中では青色の光のみが金を通過するため、金の含有量が多いほど赤銅の黒色は青みを帯び、美しい色に仕上がるのです。

おしゃれと節約の両立

赤銅や四分一は貴金属である金や銀を使うため、経済力が高くない武士にとっては高嶺の花でした。当然、金や銀の含有量が多くなるほど高価になり、「烏の濡れ羽色」を楽しめるのは富裕な上級武家や豪商などに限られました。そのため、赤銅の鍔には「三枚合わせ」と呼ばれる、普通の銅地金の表裏に薄い赤銅板を貼った物が存在。普及品だったと思われ、同じ図柄の作品が多く見られます。

以下は三枚合わせの鍔の一例ですが、そこからは赤銅などの色金に対する憧れの気持ちが多くの人々にあったことがうかがえるのです。

三枚合わせの赤銅鍔

茎櫃の縁がめくれているので、赤銅の薄板を貼ったことが分かる

明治維新後、廃刀令などの社会変化で刀剣界は縮小しますが、「加納夏雄」(かのうなつお)らにより色金をはじめとする日本の伝統的な金工技術は近代工芸へ受け継がれ、現代も色金を駆使する工芸家が複数活躍しています。