浮世絵職人 摺師の仕事 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

木版画浮世絵は職人達の合作

浮世絵には大きく分けて2つの種類があり、ひとつは絵師が筆を使って描く1点物の「肉筆画」。もうひとつが、版画で大量の枚数を生産することができる「木版画」です。木版画浮世絵の制作では、「版元」(はんもと)、「絵師」、「彫師」(ほりし)、「摺師」という、それぞれの専門家・職人が協力しながら取り組みました。

最初にどのような浮世絵を制作するのか企画するのが版元です。版元は、現代の出版社にあたる役割で、今の売れ筋は何なのか、いかに制作にかかる費用を節約するかなどを考えて、絵師に制作を依頼します。

蔦屋重三郎

2025年(令和7年)のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(つたじゅうえいがのゆめばなし)は、版元として一世を風靡した「蔦屋重三郎」(つたやじゅうざぶろう)が主人公。多くの才能豊かな絵師や職人とタッグを組んで出版界を席巻し、「江戸のメディア王」と称される人物です。

蔦屋重三郎のような版元からの依頼を受けた絵師は、下絵(原画)を描きます。絵師は現代で言うイラストレーターで、版元の指示に沿いながら自らのセンスを発揮しました。

絵師は墨1色で描いた輪郭線だけの「版下絵」(はんしたえ)を、次の工程に携わる彫師に渡します。彫師は、この版下絵の通りに、しかし左右が逆になった版木の「主版」(おもはん)を制作。さらに、主版を摺って作ったコピーにあたる「校合摺」(きょうごうずり)に絵師が朱色を入れて色を指定すると、彫師が色ごとの版木である「色版」(いろはん)を彫りました。主版と色版が完成したら、いよいよ摺師の出番です。

制作工程で見る摺師の仕事

-

はじめに見本摺を作成して確認

摺りに入る前の準備として、和紙が滲まないように膠水(にかわすい:定着液)とミョウバンを混ぜた「礬砂」(どうさ)を塗ります。これを「湿し」(しめし)と言い、刷毛(はけ)で和紙の表面をなでて湿らせる程度に薄く塗りました。

版元と絵師の指示により

1色ずつ摺り重ねる準備が整ったら、はじめは試し摺りです。水を含ませた刷毛で版木の表面をわずかに湿らせ、あらかじめ調合しておいた顔料をすばやく全体に塗り広げます。

汚れやゴミなどが付いていないことを確認。その後、湿した和紙を見当(けんとう:版木に刻まれた目印)に合わせてずれないように版木に乗せ、上から馬連(ばれん)を押し当てて細かく動かしながら、和紙へ色を移していくのです。

しっかり色が入ったら版木から和紙を剥がし、版元と絵師の指示のもと、決めた色との差異がないかを確かめます。色に違いがあった場合は調整しながら試し摺りを繰り返し、この「見本摺」を確認して色が決定したのち、本摺へと移行しました。

-

本摺は一杯200枚を制作

摺り上がったイメージ

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏(葛飾北斎)本摺では、試し摺りで確認した通りの摺り方と色をもとに1色ごとに摺り、色版の数だけ摺り重ねて1枚の木版画浮世絵を完成させます。

最初に摺るのは基本となる主版。次に、色を塗る面積の小さい色版を優先し、さらに薄い色から順に摺りました。

木版画浮世絵は、200枚をひとつのセットとして制作し、これを「一杯」と呼びます。最初に摺る一杯が「初摺」(しょずり)。人気の高い浮世絵はあとから増刷されることになりますが、こちらは「後摺」(あとずり)です。

後摺になると、絵師が指定した通りの顔料が足らなくなることがありました。その場合は摺師が使える色を選んだため、同じ浮世絵作品でも初摺と後摺で色が違うこともあったのです。

繊細さが光る摺師の業

浮き出し加工の「空摺」

摺りの技巧のひとつに、和紙に凹凸(おうとつ)を出す「空摺」(からずり)があります。これは、現代のエンボス加工のことで、版木に顔料を付けずに強く摺って浮き上がらせる手法です。雪などの白くふっくらした物や、着物の柄、輪郭線を立体的に強調したいときなどに施しました。

また、生地の質感を出すために、色版に絽(ろ)や紗(しゃ)といった布を貼って和紙に摺る「布目摺」(ぬのめずり)という技法もあります。

グラデーションの技巧「ぼかし摺」

薄い色から濃い色へ、少しずつぼかしていく技巧が「ぼかし摺」です。風景画で表現される空や海などで多用されました。

ぼかし摺には、顔料を刷毛で擦ってぼかす「拭きぼかし」、顔料が自然に広がっていくのに任せた「あてなしぼかし」、色を乗せたくない部分を型紙で隠し、顔料を霧吹きのような道具で吹き付ける「吹きぼかし」、浮世絵の上部、または下部に水平なぼかしを入れる「一文字ぼかし」(いちもんじぼかし)などがあります。

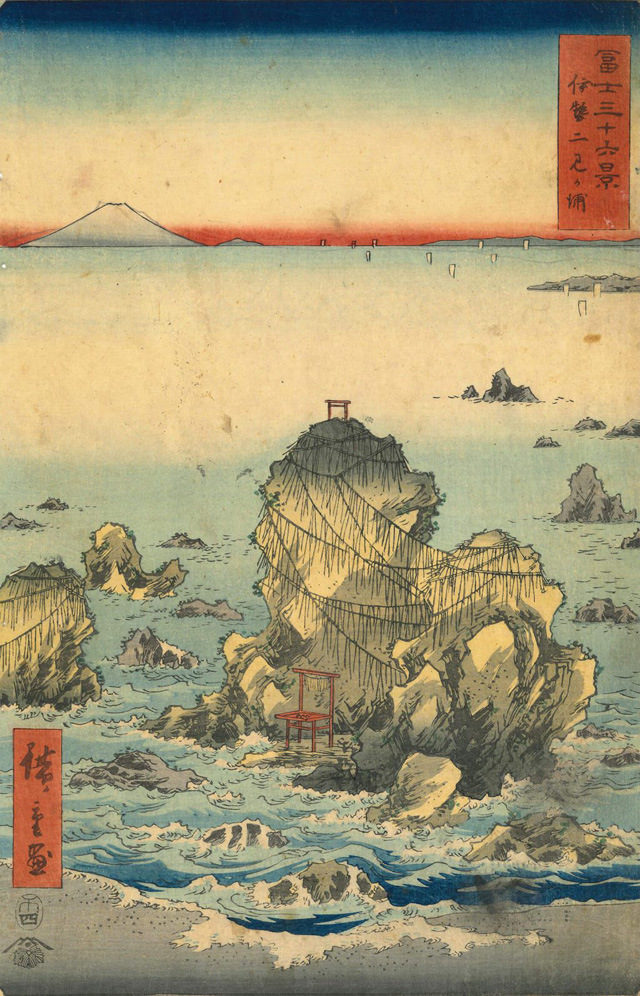

「刀剣ワールド財団」が所蔵する「歌川広重」(うたがわひろしげ)の名所絵「富士三十六景 伊勢二見ヶ浦」(ふじさんじゅうろっけい いせふたみがうら)では、空、水平線、そして海と波の描写に、様々なぼかし摺の技法が取り入れられました。まるでその場で眺めているような、風景の奥行きや広がりが感じられます。

色ムラのない均一な背景「地潰し」

背景となる面を1色で摺ることを「地潰し」(じつぶし)と言い、シンプルに見えますが、実際には非常に難しい技法です。1色をムラにならないよう均一に、しかも広い範囲を見映え良く摺ることは、高い技術を持つ摺師にしかできませんでした。

なかでも、濃い色合いを表現するには、何度も顔料を乗せ直しては摺るという作業が不可欠で、色がずれれば失敗となります。この作業は「掛け直し」と言い、最も熟練した摺師だけが可能だったのです。