石切劔箭神社 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

石切劔箭神社の概要

石切劔箭神社の歴史

石切劔箭神社 宝物館

「石切劔箭神社」(いしきりつるぎやじんじゃ)は、「石切さん」、「石切神社」の愛称で親しまれている神社です。

御祭神は、天照大御神の孫「饒速日尊」(にぎはやひのみこと)とその御子「可美真手命」(うましまでのみこと)。「でんぼの神さん」とも呼ばれ、でんぼ(腫物:癌)を封じるご利益があるとして有名。

また、1日で100回お参りする「お百度参り」や、一生に一度の願いを叶えてくれる社「一願成霊尊」(いちがんじょうれいそん)、神前で沸かしたお湯で身を清める「御湯神楽」(おゆかぐら)の神事や心願成就の「祈亀」があることでも、よく知られています。

創建年は不明ですが、1536年(天文5年)に書かれた「遺書伝来記」(いしょでんらいき)によると、石切劔箭神社の創建は紀元前659年(神武天皇紀元2年)。刀剣や銅鏡など、奉納の御神宝も豊富で、敷地面積もとても広い、歴史深い神社です。

宝物館 展示場1

従来、御神宝は、年2回(4月と10月の大祭時のみ)公開でしたが、2022年(令和4年)6月~2023年(令和5年)5月まで、宝物館の特別展示「永永無窮」(えいえいむきゅう)が開催されています。

これは、改元奉祝事業のうちのひとつ。令和への改元を奉祝し、御祭神の鎮まる内陣を整え、新たに「劔」(剣)と「箭」(矢)を奉納するという事業で、制作された御神宝が特別に展示されています。

宝物館 展示場2

なお、今回奉納される剣と矢は、クラウドファンディングで資金を募集。約8,000人から約8,000万円もの支援を受けることができました。剣は「河内國平」(かわちくにひら)刀匠に「復元太刀石切丸」の制作を依頼、矢は矢師「吉田祐樹」(よしだゆうき)氏と刀匠「吉田政也」(よしだまさや)氏を中心に「復元天羽々矢」(ふくげんあまのははや)の制作を依頼し、完成したのです。

いちばんの見どころは、「復元太刀石切丸」及び「影打ち」と本歌の「石切丸」(太刀 銘 有成)が3本並べて展示されているところ。地鉄の美しさ、身幅や刃文の違いなどを見比べやすく、感慨深いと評判です。

石切劔箭神社 本殿

お百度参石

祈亀

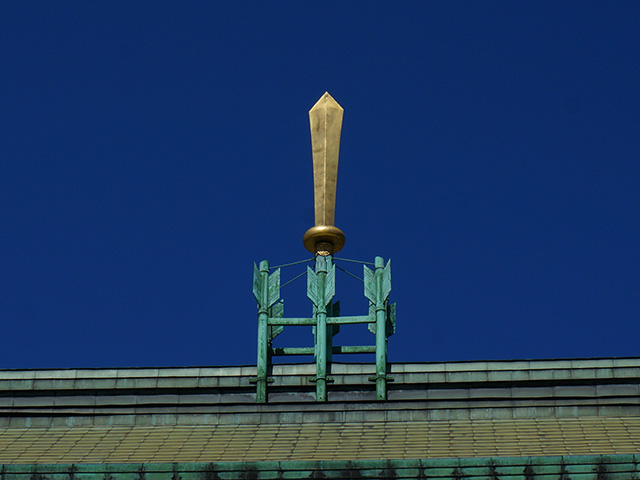

絵馬殿屋根の剣と矢

御湯神楽

御神木のくすの木

石切劔箭神社の所蔵刀

小狐丸

- 銘

-

宗近

- 時代

-

平安時代

- 鑑定区分

-

―

- 所蔵・来歴

-

石切劔箭神社

石切劔箭神社でぜひ観たい1振は、「小狐丸」(こぎつねまる:太刀 銘 宗近)です。作刀したのは、「三条宗近」(さんじょうむねちか)。平安時代、山城国(現在の京都府)三条で活躍した名工で、三条派の始祖ですが、当初は従六位信濃大掾に任官された「公卿」(くぎょう:朝廷に仕える高官)でした。趣味として小鍛冶をしていましたが、あるときから本格的に鍛冶に転向。そのきっかけとなったのが、「小狐丸」だと伝えられています。

三条宗近が「小狐丸」を作刀したのは、一条天皇の勅命を受けたため。ある夜、一条天皇は、夢で「京・三条に住む小鍛冶・宗近に太刀を打たせよ」と言う、神のお告げを受けたのです。そこで早速、一条天皇は、三条宗近のもとに使者を送り、太刀を打つように命じました。

しかし、突然の勅命に対して、三条宗近は自信がありません。太刀作りはひとりではできず相槌を打つ者が必要なのに、そのときは誰も助けてくれる人がいなかったからです。三条宗近は、断ろうと思い悩み、氏神である稲荷神社をお参りしました。すると突然、童子が現れて「私が相槌を打ちましょう」と太刀作りを手伝うと言うのです。それならばできるかもしれないと、準備をして童子を待っていたところ、今度は稲荷明神の化身であるかのような神々しい小狐が現れました。

そして小狐は立派に相槌を打ったので、三条宗近は、見事素晴らしい太刀を作り上げることができたのです。三条宗近は、表に「宗近」、裏に「小狐」の銘を切って、「小狐丸」と命名。無事に、一条天皇に献上することができました。この可愛らしいお話は、謡曲「小鍛冶」となり、長唄、歌舞伎の演目として後世まで伝えられたのです。

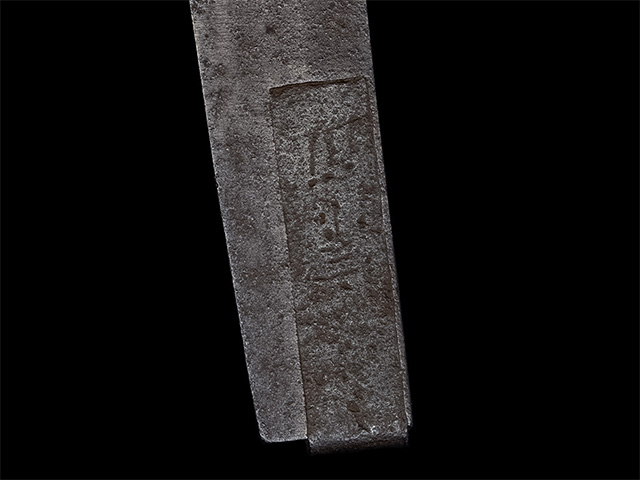

本刀は、地鉄はよく詰んだ小板目肌、刃文は直刃仕立ての小乱れとなっています。小鋒/小切先で、身幅が狭く、可憐な印象。可愛らしさのなかに、鋭さと洗練された品格を感じる、小狐丸という名前がよく似合う1振です。刃長は53.8cm。太刀というより脇差サイズですが、折返し銘となっているのが特徴。銘が折り返されているため、本来はもう少し長さがあり、優美だったと考えられます。

「石切丸」

石切劔箭神社の権禰宜・大守さんにインタビュー

権禰宜・大守修司さんに、刀剣の魅力や刀剣を鑑賞する際のポイント、石切劔箭神社の取り組みなどについて、うかがいました。

石切劔箭神社 絵馬殿

どうして刀剣を好きになったのですか?

<大守さん>

前任者から引き継ぎ、2020年(令和2年)から御神宝の担当となりました。刀剣は、私にとって御神宝のひとつです。御神宝のうち、刀剣の数は約90振。刀剣に関する知識やお手入れの方法をもっと深く知りたいと、刀匠や研師の先生方に何度も話を聞きました。そうしたら、どの先生も熱心に教えて下さり、話がおもしろくて。刀剣はとても魅力的な御神宝なのだなと分かってきたところです。

どんな刀がお好きなのですか?

<大守さん>

石切劔箭神社の刀の中で好きなのは、やはり「石切丸」(太刀 銘 有成)です。姿を拝見すると、強さ以上に美しいという印象です。 石切丸のことを「たおやか」と表現された方がいらっしゃるのですが、まさにその通りだと思います。

また、今回、河内國平刀匠が制作した「復元太刀石切丸」も素晴らしい。姿や形だけではなく、魂も復元しているかのような凄み、精神性を感じます。奉納されたあとは、もう公開されることはないので、目に焼き付けておきたいです。

石切劔箭神社の来館者はどんな方が多いですか。

<大守さん>

地元の人々から愛され、病気平癒に霊験あらたかな神社として親しまれていますので、普段は年配の方が多いです。けれど最近は、刀剣がブームとなり、当社の刀を通じて若い人達に親しみを持って知っていただけているので、ありがたいなと思っています。

宝物館の特別展示「永永無窮」の入場の際には木製の御守を受けていただくのですが、2回目以降は入口で見せていただければ、会期の間は何回でも入館していただけます。ぜひ、いつでも何回でも来ていただきたいです。

石切劔箭神社の今後の展望を教えて下さい。

<大守さん>

実は、まだ展示できていない刀剣がたくさんあります。当社は過去に何度も火災に遭い、所蔵品の資料も焼けてしまっているので、神社に何があるのかすべてを把握できていないのです。宮司が蔵などを整理している際に、新たに発見することもあります。発見して手入れしたものは、「初展示」と表示して、随時展示していますので、ぜひ「初展示」の表示を確認しに来て下さい。

最後にひと言、お願いします。

宝物館の特別展示「永永無窮」は、今年の5月で終了しますが、これからも刀剣が好きな方に、刃文を綺麗に観ていただけるように照明を工夫したり、刃文を見比べられるように設置を工夫したりと、より観やすくなるように努めていきたいです。私の職務は、御神宝を欠けることなく次代へ受け継いでいくこと。ぜひ、多くの方に石切劔箭神社の素晴らしい御神宝を観ていただきたいです。

| 石切劔箭神社の施設情報 | |

|---|---|

| 施設名 | 石切劔箭神社 |

| 所在地 | 〒579-8011 大阪府東大阪市東石切町1丁目1−1 |

| 電話番号 | 072-982-3621 |

| 交通アクセス | 近鉄けいはんな線「新石切駅」から石切劔箭神社(石切神社)まで 徒歩7分 近鉄奈良線「石切駅」から徒歩15分 |

| 拝観時間 |

|

| 休館日 | 年中無休、参拝自由 |

| 駐車場 | 有り |

| 入場料 | 無料 |

| 公式サイト | https://www.ishikiri.or.jp/ |