- 小

- 中

- 大

岡山県総社市に鍛刀場を構える「冨岡慶正」(とみおかよしまさ)さんは、無鑑査の「松葉國正」(まつばくにまさ)刀匠の下で修業を積み、現在は独立して2年目。「現代刀職展」や「お守り刀展覧会」での受賞を重ねて活躍中です。私達は現代の若手刀匠の姿を知るため、冨岡慶正さんを訪問しました。

-

冨岡慶正(とみおかよしまさ)さん

(本名:慶一郎) - 岡山県出身。美大卒業後、ウェブデザイナーに就職

- 30歳で松葉國正刀匠に弟子入り

- 2020年度の「現代刀職展」作刀の部で新人賞・優秀賞を受賞

- 2021年の第十五回「お守り刀展覧会」では、総合の部 佳作。刀身の部 第4席。市民審査員賞 第2席

1作刀について

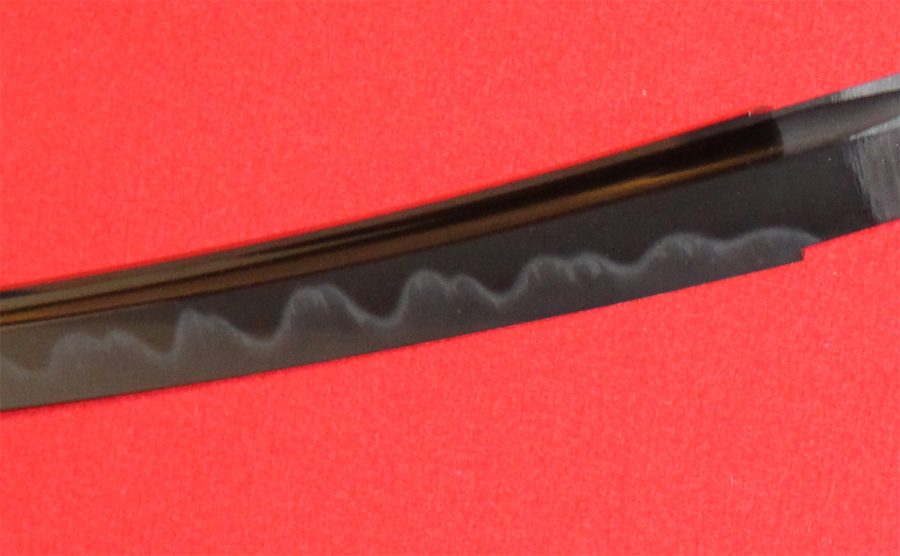

冨岡慶正さんはどのような刀を作っているのでしょうか。インターネットで作品を拝見したところ、腰開互の目(こしひらきぐのめ)のような濤瀾刃(とうらんば)のような、焼きの高低差があるダイナミックな刃文(はもん)が特徴なのかなと感じております。

冨岡慶正さん基本的には師匠が得意としている刃文ですよね。そういったものを一応伝授されているので、それを得意なものとして焼けるように今頑張っているところですね。

基本的にはどんな刃文でも焼けるようにしているんですけど、「得意だな、他の人と違うな」っていうところとしては、腰開きの互の目丁子(ぐのめちょうし)に、高低をしっかり付けているところ。特に、刀のサイズも結構大きめで、激しい力強い感じの作品というのを作ろうと思ってやっています。

理想とする刀、刀工はいますか。

冨岡慶正さん「長光」(ながみつ)とか好きなんですけど、師匠の作風でもあり、僕自身もやってる刃文は、「長義」(ながよし/ちょうぎ)の写しの感じを出そうと思ってやってるんです。

長義は作風というよりはその考え方が良いのかなと思って。備前伝なんだけど、その時代に合わせて相州伝とかを取り入れて、しかもそれをぐちゃぐちゃとこう混ぜて新しいものを作っていくみたいな、その時代に合わせたものとか、「今までの形に縛られずに良い物を作ろう」みたいな精神はすごい好きなんです。

それは現代において刀を作るうえでも大事なのかなと思います。

冨岡慶正さんそうですね。「今だからできる」っていうことがあると思うので、そういうのができてくると、例えば100年後とかになったときに、「2000年代の頃ってこういうような流れがあったね」みたいに言ってもらえるのかなあと思っています。

刀を作るうえで大事にしていること。

冨岡慶正さん技術的なところで言えば、違和感はできるだけなくしたいなと思っているんですよ。作業の中で「なんかちょっとおかしい」という感覚的なものがあったときとかは、必ずそれを何とかしようというふうに動かないといけないなぁっていうのは気を付けていますね。

若いうちはけっこう鍛え疵(きず)が出ちゃってすごく苦しむというそうですが、冨岡慶正さんはいかがでしょうか。

冨岡慶正さん鍛錬はでき上がるまで鉄の中の組織がどういうふうな状態なのかっていうのは分からないので、やっぱり難しいですよね。僕も何本か、やっぱりやってたら疵が出てきたとかでちょっと刀にならんな、みたいなのが出てきたりするんで確かに厄介ではあります。

ただ、そういう疵のある物もできれば何かしら形を変えて、ものにしたいなと思っています。例えば長い刀の先っちょの方に疵が出たら、先を切って少し短い刀にするとかまだ対応できますし。短刀とか小物とかに形を変えて、何かしらの形で製品化できたら良いなと思っていますね。

Webサイトでは包丁や雑貨も販売されていますよね。

冨岡慶正さんはい。刀のなり損ないでも、なにか形を変えてお客さんの手元に届けられたら良いなと思っているんで。余技みたいな感じもありますね。

包丁は作るつもりはなかったんですけど、岡山に帰ってきて総社市長とお話することがあって、総社市長に「包丁欲しいんだよね」と言われてやり始めて、他にも意外と欲しいって言ってくれる人はいるので、包丁は言われれば作るっていう感じでやっています。

好きな工程はありますか。

冨岡慶正さん作刀全体の流れが好きなんですよ。最初の玉へしもそうだし、鍛錬もやっぱり面白いし。火造りとか素延べ(すのべ)とか、技術的にはちょっと難しいと言われているのも面白いなあと思うんですよ。だからそういう作刀の工程は全体的に好きですね。

逆に、単純作業みたいなことはちょっと嫌だなと思いますね。例えばあの焼刃土(やきばつち)を練るところとか。ゴリゴリゴリゴリ薬研(やげん)とかで擦ってふるいにかけて、それを貯めてまた水で溶かしてそれを3時間ぐらいこねているみたいな。「もう何やっているんだ。僕じゃなくて良いんじゃないか」みたいな気持ちになっています。笑

しかし、配合の微妙な関係とかはやっぱり自分じゃないとやれないですよね。

冨岡慶正さんまあ感覚的なものですからね。先生とかやっぱりよく言われるのも感覚的な言葉しかないので。「[土が]ニュルッとしたら終わり」だとかって言うんですよ。で、確かにニュルッとするんですよ。「ああこれね」みたいに感じるんですけど、そういうのがあるからまあ人にやらせるのもなと思いますけど、正直面倒くさいです。炭切りもね、ほぼほぼ誰がやってもたいして変わんないですよね。でもまあ、そういうのはちょっと嫌だなって思うときはありますけど、基本的には全体的に楽しいですよ。

使っている道具へのこだわりなどはありますか。

冨岡慶正さん自分で作った道具ももちろんありますけど、結構人から貰った道具とかもあるんです。だから、道具がどういう風な成り立ちでそこにあるのかっていうのはあまり気にしていません。やっぱり気にしているのは、実際それを使って慣れていくときに自分で調整するのにはすごく気を付けていますね。

例えば、金槌の面とか、叩いたときに少し丸みを帯びていた方が叩きやすかったりするので、その丸みの感じとか。逆に平らに叩きたいところは平らにしておかなきゃいけないし、でも角が入っちゃいけないから角を落とさなきゃとか。この持ち手の角度とか。いつも同じ感覚で叩くためには、道具によって角度が異なっていると自分で調整しないといけない。そうならないように、道具の角度を揃えておく。

また、てこ棒の長さも大事ですね。吉原先生(吉原義人:よしはらよしんど)の系統だと、何度か出して灰汁をかけたりしていますが、僕の師匠のところでは、積み沸かしのときに一度火床(ほど)に入れると最後まで取り出さないんです。一度きりだと、はじめに入れる位置が肝心なので、その位置の感覚が一定になるように、てこ棒の長さは揃えています。

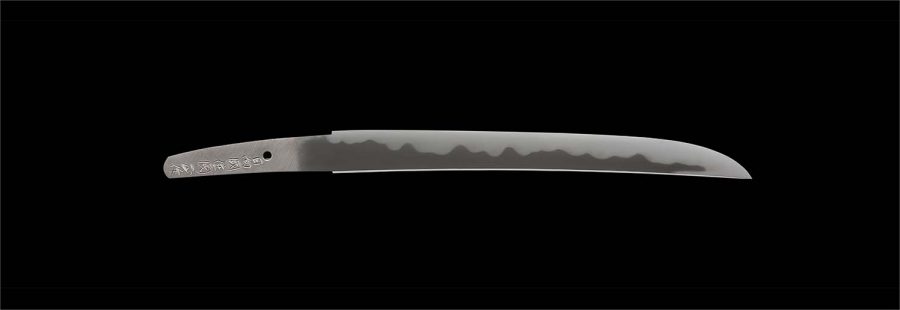

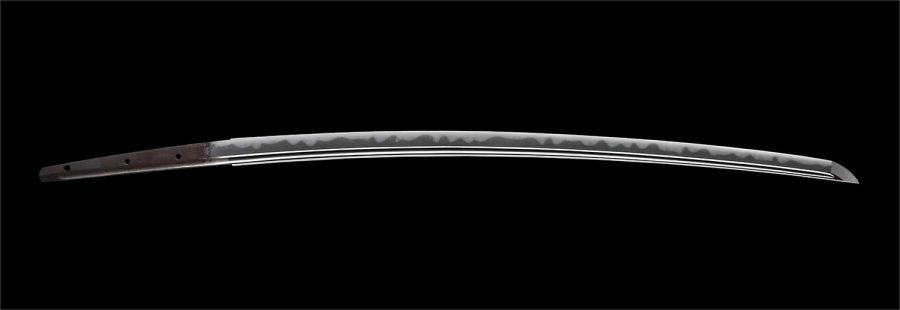

冨岡慶正さんが2020年度の「現代刀職展」で新人賞と優秀賞を受賞した太刀(たち)を観せていただきました。刃長3尺(約90センチ)もあり、鋒/切先(きっさき)の延びた南北朝姿の太刀です。

素晴らしいですね。

冨岡慶正さん師匠にも研ぎを完成させた段階で観ていただいたんですが、「腹立たしいくらい。俺が苦労してここまでたどり着いたのに、お前はここからスタートできるのか」と言っていました。

高低差のある焼きや、互の目丁子の刃文は、音楽的なリズムさえも感じさせます。

冨岡慶正さん音楽というのはまさにそうで、実は師匠がクラシックを聴くんです。激しくなったり落ち着いたりといったリズムが大事だと言われていて。パターンも大事なんですけど、変化を付けるようにやっています。

刀鍛冶としての目標を教えて下さい。

別のインタビューでは「手にすると元気になる、生きる力が湧いてくるような力強い刀を作りたい」ということを仰っていましたね。

冨岡慶正さんそれは今現在の目標ですね。お客さんがやっぱり注文してくれているので、お客さんがやっぱり喜んでくれないといけないと思って、それが今の目標ではありますよね。お客さんが僕の刀を選んでくれて、それを渡して喜んでくれて、それを持ってまた自分の人生を上手く生きていただきたいなあって思ってるので、それがひとつ今の目標ではあります。

将来的な目標って考えると、100年とか200年とか経ったあとにちゃんと残るような刀を作っていきたいなっていうのがあります。

2刀鍛冶の修行時代について

刀鍛冶を目指そうと思ったきっかけを教えて下さい。

冨岡慶正さん小さい頃は男の子らしくチャンバラとかやっていた世代なんですね。チャンバラする道具とかもないので自分で作ってたりしたんです。刀作るっていうのはまあすごく楽しい、かっこいいみたいな感覚がずっとあったんですよ。

物を作ることが好きな子どもがそのまま大きくなって、美術系の方に流れていき美大に行くっていう感じだったんですよ。大学を出るときに就職をどうするのかという話でね。そのときに刀鍛冶になろうか、デザイナーになろうか、学校の先生かという選択肢があったんです。

教職員はすぐに選択肢から外れたんですけど、刀鍛冶の先生のところへ話を聞きに行ったら、「10年ぐらいかけて一丁前の刀鍛冶になったあとでやっぱりデザイナーやりたいなとなったら、32歳でデザイナー経験なしの人が雇って貰えるかね」という話をされて、「確かにね」と。デザイナーと刀鍛冶どっちもやろうと思うんだったら、順番はデザイナーが先のほうが良いなと納得しちゃったんです。多分体よく断られたんですけど。笑

で、デザイナーをやってみて、面白かったんですけど30歳ぐらいのときに、まあちょっと方向を変えたいなと思い始めて、そこから刀鍛冶の世界に入って行ったって感じですね。

どのようにして修行先を決めましたか。

冨岡慶正さん今の師匠に出会うまで結構色々な人に話を聞きに行きました。現代刀職展の図録の後ろに先生方の住所とか載っているので、無鑑査(むかんさ)の先生に片っ端から連絡してみました。東京で働いているし近いから、まずは吉原義人先生から行ってみて、話聞いて貰ったりして、次は月山先生のところに行ってみたりとか。

で、その流れで師匠(松葉國正刀匠)に連絡したときに、「そんな電話でする話じゃねえからすぐ来い」みたいな話になって、その日に飛行機のチケットを取って次の日に宮崎に行ったんですよ。師匠のほうもタイミング良かったのか、「ちょっと取ろうかな」みたいな感じになってくれて、いろいろやり取りをしてなんとか弟子入りさせて貰ったんです。

片っ端から連絡していった結果だと。

冨岡慶正さんそういうことです。でもまあ別に誰でも良かったっていうわけではなく、刃文とか作風としては備前伝が良いと思っていたんですよ。もちろん岡山出身というのもあったし、華やかなほうが良いなと思っていたので、そういう系統の人に話をして行っていたんです。

これはまあ弟子入り希望とかされる人にもよく聞かれるんですけど、タイミングとかもあるし、「ビビッと来るもの」が結局あるよみたいな話があって。入門できるときは、師匠と弟子入り希望者のお互いが、なんか良さそうみたいな雰囲気になるんですよ。周りでもこう言う人は結構いて、多分行ったときのタイミングとか、話してるときの雰囲気とかで、入れるときはスルッと決まる。

巡りあわせなんですね。師匠の松葉國正刀匠はどんな人ですか。

冨岡慶正さん一言で語るのは難しい人物なんですけど、面倒見がすごく良くて。僕のことを「出来が悪いなあ」って思われたと思うんですよね。「お前本当不器用だな」みたいな感じでブツブツ言うんですけど、基本的には目をかけているというか、諦めず最後まで教えてくれたっていう感じがあるので。

僕以外の弟子の方に接している感じとかも見ても、すごく構うんですよね。「そこまで面倒みてあげるんだ」みたいな。「良い刀ができないんです」とかって相談したら、鍛えた鉄を送ってくれて「これで作ってみよう」みたいなところも。

一方で厳しさみたいなのも当然あるのかなと。

冨岡慶正さんそうですね。やっぱり厳しいところは厳しくでしたね。特にやっぱり1年目とか2年目は本当に何もできないところからですから。厳しい感じではありましたけどね。

僕が入門する年のお正月だったかに「もう俺は怒らん」って決めたらしくて、僕がそのあとに入ってきたので僕は先生が本気で怒ってる状態を多分見たことがないんです。アンガーコントロールって言うんですか、怒りたくなったときに30秒待って、それでも怒りたかったら怒るという風にやってらっしゃいました。けどまあまあ基本的には厳しいときは厳しくやっていましたよ。

修行中に思い出深かったことはありますか。

冨岡慶正さん何もできないところから始まって、だんだんできるようになってきたときに、師匠の接し方とか任される仕事がだんだん変わってきて。それはやっぱり面白かったし、自分がだんだんできるようになってるという実感にもなりました。やっぱり精神的なもので、だんだん心が整ってくるっていうか、「これができて、これができない」、「こういう性質がある」というように自分を見つめる時間が結構あったかな。

文化庁から作刀を認可されたときはどんなことを感じましたか。

冨岡慶正さん8日間泊まり込みで、鎬造り(しのぎづくり)の脇差(わきざし)を作るという試験を受けて、そこで落ちてしまったら1年後にしか受けられないので、やっぱり結構プレッシャーは感じていて。先生は「大丈夫、受かるから」と言って送ってくれますけど、こっちはドキドキじゃないですか。だんだんストレスとか緊張で寝られなくなってくるんですよ。3、4時間くらいしか寝ていない状態で8日間ずっと続けていく感じでした。

最後まで残れて「大丈夫です合格です」って最後言われるんですね。和室に呼ばれて先生方に判定を下されるわけですよ。やっぱりその緊張からの解放ですごいテンションがやっぱり上がりましたよね。嬉しかったですよ。

でも後々考えたら、刀鍛冶としてやっていくスタートラインに立ったというだけなので、すごいことをした訳じゃないんで。これから本当に一層頑張らなきゃいけないんだろうな、という気持ちに割とすぐ切り替わっていったんです。

試験で作った刀は処分されちゃって茎(なかご)だけ貰えるんですよね。それは今もお持ちですか。

冨岡慶正さんはい、離れに置いています。

3刀鍛冶として独立して

独立してみて感じたことはありますか。

冨岡慶正さん2年前の9月にこちらに鍛刀場を作ったんですが、大変だなと思いました。予想はしていたつもりだったんですけど、やっぱり「どこから注文ってくるの」みたいな感じですもんね。今ポロポロといただいている仕事も、「なぜ来たのか」みたいなのもあります。どこで知ってくれたのかなと。まあそういうところから、独立してやっぱり大変なんだなと改めて思いましたね。

日々どのような生活をしているか。

冨岡慶正さん大体、朝の9時ぐらいから17時ぐらいを基本として仕事するようにしています。この辺ちょっと住宅があるので、あんまり遅くまでやるとさすがに怒られるかなと思って日没ぐらいまでという感じで。日中はそんな感じで夜はバイトしたりしますね。ちょっとでもお金を稼いだ方が良いから、炭代にはなるかという感じでバイトしています。

なかなか休みはないですか。

冨岡慶正さん休んでいる余裕もないので、貧乏暇なしでやっています。去年結婚したんですよ。けどなかなかその、嫁さんにかまける時間はないなと。笑。土日も「今週はちょっと仕事」みたいな。

兄弟弟子のことや、他の刀工とのかかわりについて。

冨岡慶正さん兄弟子達とは住んでいるとこが基本的に離れていますので、直接会ったりすることっていうのは年に1回あるかっていう感じですね。何かあれば連絡はしますけど、基本的には勝手にやっています。

岡山に帰ってきてからは岡山の刀匠さんと一緒に何かすることが多いです。長船(刀剣博物館)に行ったら安藤(刀鍛冶・安藤広康:あんどうひろやす)さんとかと仕事しますし、支部の勉強会とかに行けば、そこに刀鍛冶とか職方の方とか来られているのでそういうかかわりがありますよね。

今年の2月末から3月頭にかけて日刀保たたらでの操業をしていたそうですが、毎年行っているのでしょうか。

冨岡慶正さんそうです。僕が独立する年にたたらの見学に師匠と行きまして、そのときに僕としては「ちょっとやりたいなあ」っていうのがあったので、その場で村下に口利きしていただいたら「歓迎しますよ」って。独立した次の年から、いま2年目ですけども毎年参加しております。

これは、刀鍛冶としてやって行くのに、「そもそも自分が使っている物が何なのか」とか、「どうやって作られるのか」とか「何の特性があるのか」ということを知らないと良い刀はできんなと思ったんですよ。だから、刀匠会が運営している炭焚(すみたき)をしているところがあるんですけど、そこにもちょっと参加させてもらって、どんな感じで炭とか作ってるんだろうとか、見させて貰っていますね。

自分が作った玉鋼(たまはがね)で刀を作るっていうことがしたいなと思っています。自家製鋼(じかせいこう)している方は結構いますけど、その設備を用意するのは大変なんですよ。

大学時代に学んだことやWebデザイナーとしての経験が生きることもありますか。

冨岡慶正さん考え方は役に立っているのかなと思っていて、デザイナーの考え方って割と論理的だったりするんですよね。「なぜかこうなった」ではダメで、なぜこうなっていなければいけないのかをすべて説明しなければ駄目っていう風にずっと教わっていて、そういう思考は好きだったんですよね。

刀もやっぱり感覚的に上手く「できちゃった」みたいなのはあんまり良くないと思うんですよ。なぜこうなっているのか、なぜこれが美しいのかっていうのがはっきり自分の中で分かっていて、「こうあるべきなんだ」っていうのに則って作っていくっていうのは美しい刀とかを作るためにすごく大事だなと思うし、作刀の問題も起きなくなる。

記録を取ったりとかどういう条件でやるとか、いつも大体同じようなタイミング、同じような時間で仕事を進めていくということを徹底してやっているつもりです。それでもやっぱり玉鋼が生ものみたいなところがあるので、やってみたらすごいクラックが入っていたりとかいろいろするので、一概に同じようにはならないんですけど、一般化できるというか、一定のところでこうできるレシピみたいなのをちゃんと作ってやるっていうのが大事かなと思ってやってますね。

取材後、「よかったら試し斬りやっていきますか?」と言っていただいたので、お言葉に甘えて取材陣2名で試し斬りを体験しました。鍛錬所の裏にある竹林に入って鉈(なた)で竹を切り、軽々と長い竹を持ってくる姿に驚かされました。「やはり武器でもあり美術品でもあるというのが日本刀なので」と言う冨岡慶正さん。

美しく、そしてよく切れる名刀を作り出して、100年200年の将来へとその名を残していくことが期待されます。

*インタビュー:2022年4月