- 小

- 中

- 大

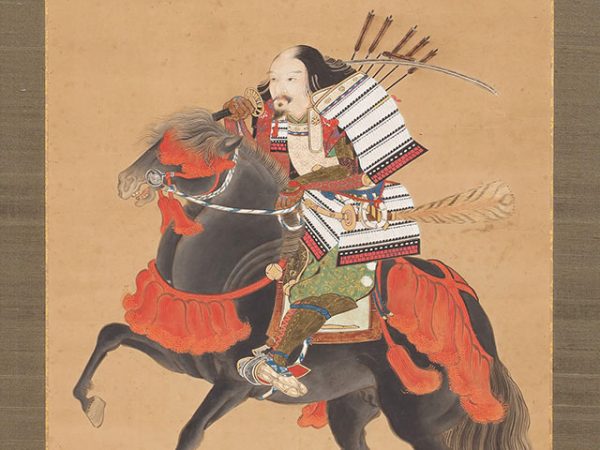

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、当館が所蔵する絵画「足利尊氏 肖像画」を鑑賞し、画中の甲冑や服飾、馬具などについて考えてみたいと思います。

足利尊氏?それとも他の武将?

(所蔵:刀剣ワールド財団)

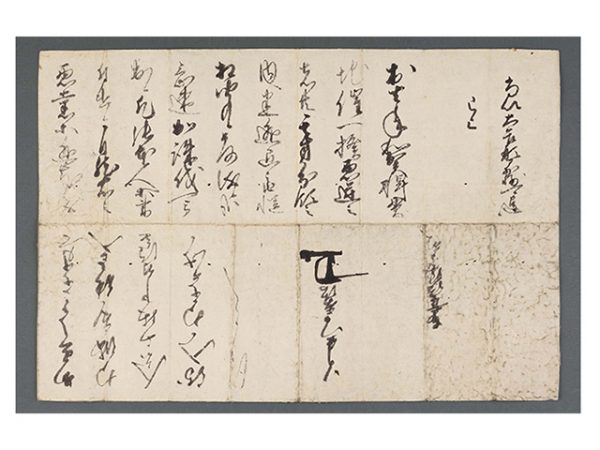

今回取り上げる、刀剣ワールド財団所蔵の「足利尊氏 肖像画」は、京都国立博物館(京都市東山区)所蔵の重要文化財「騎馬武者像」を模写した作品。

騎馬武者像は、江戸時代後期の古宝物図録(こほうもつずろく)「集古十種」(しゅうこじっしゅ)に室町幕府初代将軍「足利尊氏」(あしかがたかうじ)の肖像画として掲載。古くから有名な肖像画です。

その絵は旧蔵者の「守屋孝蔵」(もりやこうぞう:1876~1954年(明治9年~昭和29年)。京都の弁護士で美術品収集家)氏にちなみ「守屋家本」とも呼ばれますが、守屋家本には賛(さん:絵画に書きこまれる文章)がなく、原本には室町幕府2代将軍「足利義詮」(あしかがよしあきら)の花押(かおう:サインの一種)のみが像の上に書かれます。像主(ぞうしゅ:肖像に描かれた人物)を足利尊氏と確定できる文字情報がほとんどないのです。

戦前まで守屋家本の像主は足利尊氏とされていましたが、上に述べ挙げたような理由から昭和時代中期以降、異論が続出。現在、守屋家本は足利尊氏の側近である「高師直」(こうのもろなお)の像とする説が有力視されますが、他には高師直の子「高師詮」(こうのもろあきら)を描いたという見解や、室町幕府管領の「細川頼之」(ほそかわよりゆき)像とみる意見などもあります。さらに最近は「やはり足利尊氏像で良いのではないか」という反論も出ています。

上記の理由から、かつて歴史教科書や資料集では足利尊氏の解説に守屋家本を使っていたのを、近年では別の足利尊氏の肖像に替えたり、人物を特定せずに騎馬武者像の名前で守屋家本を紹介したりするなどの変更が採られています。

守屋家本は古くより知られているにもかかわらず、21世紀現在も像主をめぐる議論が続いている、ミステリアスな肖像画なのです。

南北朝時代の武装描写

古式な大鎧

守屋家本が誰の肖像画かを考えることはもちろん重要ですが、今回はそこに描かれた武器や甲冑、服飾などを詳しく見たいと思います。

守屋家本は鎌倉時代後期から南北朝時代の成立とみられ、画中の武者が装備する武器や甲冑などは、当時使われた物を参考にしていると考えられます。ここでは刀剣ワールド財団所蔵の模本・足利尊氏 肖像画を主に用いますが、情報の精度や模写した画家の理解度などの制約もあるため、必要があれば原本とも比較します。

大鎧は南北朝時代の様式より古い

像主の甲冑は、胸に「栴檀板」(せんだんのいた)と「鳩尾板」(きゅうびのいた)が下がり、胴(どう)の前には「弦走韋」(つるばしりがわ)が張られ、肩の「大袖」(おおそで)と幅の広い「草摺」(くさずり)があることから、「大鎧」(おおよろい)と分かります。

注目すべきは、弦走韋など「韋所」(かわどころ)の「画韋/絵韋」(えがわ)の文様が、平安時代から鎌倉時代にかけて流行した「襷文」(たすきもん)であることです。

格子模様の中に細かな図柄を表現する意匠で、原本では各格子に獅子の図が描かれます。南北朝時代以降の画韋は、獣の王と花の王である獅子と牡丹からなる「牡丹獅子文」(ぼたんじしもん)の図柄が広まりました。

また、肩から上腕を守る大袖の「札板」(さねいた)の段数は6段で、これも古い特徴。鎌倉時代後期から大袖は7段に延長され、それが定型となります。つまり南北朝時代に描かれた守屋家本には、鎌倉時代、もしくは平安時代に作られた大鎧が描かれていると言えるのです。像主は何らかのいきさつで古い大鎧を入手したか、あるいは自分の家に伝わってきた大鎧を着用していることになります。

大鎧は南北朝時代にも作られましたが、それらは上で述べたように時代の流行や戦法の変化を反映し、牡丹獅子文の画韋を使い、7段下がりの大袖を付けるなど、形状や外観は鎌倉時代までの物と大きく異なります。

非常に高価な甲冑は気軽に新調することが難しく、何世代にもわたり受け継ぐのが一般的。同時に古い甲冑を伝えていくことは、家の歴史の長さを周囲にアピールし、自分がその正当な当主であるとの主張につながり、実用を超えた意味合いも帯びているのです。源氏に代々受け継がれたとされる「源氏八領」(げんじはちりょう)の大鎧は、その価値観が伝説の形で現れた物と言えます。

守屋家本の像主が足利尊氏ならば、足利家に伝来したという甲冑「小袖」を描いたのかもしれません。小袖は一説に白糸縅(しろいとおどし)の大鎧とされ、刀剣ワールド財団所蔵の模本ではそのように描かれます。ただし、原本の縅毛(おどしげ)には金で文様が書き加えられ、綾(あや)縅を表しているように見えます。いずれにせよ古様かつ高級な大鎧と言えるでしょう。

新しい風俗と武装

乱髪と月代頭、大太刀

古様な大鎧に対して、その他の装備や髪型、服飾はどうでしょうか。

像主は兜(かぶと)や烏帽子(えぼし)をかぶらず、髪型は髻(もとどり)をほどいた乱髪(らんぱつ)。これは当時、兜の構造が変化したことに関係しています。

鎌倉時代前期までは髻を結い、烏帽子を被った上に兜をかぶり、「天辺の穴」(てへんのあな)から髻を引出していましたが、鎌倉時代後期から太刀(たち)や薙刀(なぎなた)などの「打物」(うちもの)で戦うことが増えると、頭に受ける衝撃を和らげるため「兜鉢」(かぶとばち)が大型化。さらに、その裏全体に布や革を貼って兜鉢を頭蓋から浮かせる「浮張」(うけばり)も増加。髻を天辺の穴から引出すことはできなくなり、武士は乱髪にしてから兜をかぶるようになるのです。

画中には描かれないですが、大鎧が古様な点から、像主は古い時代の「厳星兜」(いかぼしのかぶと)を改造してかぶったかもしれません。兜鉢のサイズを拡大し天辺の穴を縮小するなど、時代の変化に合わせて加工した平安時代の星兜(ほしかぶと)が実際に存在します。

また、額から頭頂にかけて、髪の毛を抜いた「月代」(さかやき)にする点にも注意。これはかぶった兜で頭が蒸れるのを防ぐために合戦時のみに行う工夫でしたが、戦いが多発、長期化したあとの戦国時代には、成人男性の通常の髪型として定着します。

武器では、「大太刀」(おおだち)が目を引きます。左腰にも黄金作りの太刀(こがねつくりのたち:金色の金具を用いた太刀拵[たちごしらえ])と腰刀(こしがたな)を帯びますが、それよりもさらに長寸の刀身(とうしん)を右肩に担ぎ、一騎打ちに備えた姿が印象的です。

右腰には矢を収めた「箙」(えびら)を付けますが、矢は大半を射尽くしたようで6本のみ残り、うち1本は折れ、弓もありません(ただし原本の下書きでは弓を左肩にかけていたことが判明)。

南北朝時代の戦乱を描いた軍記物語「太平記」(たいへいき)では、騎馬武者は矢を射る「騎射戦」(きしゃせん)よりも、大太刀や薙刀などの打物を振るって戦う描写が目立ち、弓矢戦では地上から敵を狙い射る「歩射」(ぶしゃ)の記述が増加。そのため守屋家本の像主は、弓矢での戦を終えて大太刀での接近戦に移行した姿と解釈できますが、騎射ではなく歩射で戦ったあとの可能性もあるのです。

-

右腕にも籠手を装備 -

膝も守る大立挙臑当、革足袋と草鞋にも注目

手足を覆う「籠手」(こて)や「臑当」(すねあて)といった「小具足」(こぐそく)にも新様式を採用。籠手は左腕だけを守る「片籠手」(かたごて)でなく、打物の振るいやすさにも配慮して右腕にも付ける「諸籠手」(もろごて)で、細い鉄板を数枚並べて仕立てた「篠籠手」(しのごて)と推測されます。諸籠手を装備する関係から、鎧下着は袖(そで)のない「肩衣」(かたぎぬ)とも考えられます。

臑当は、膝まで覆う「大立挙臑当」(おおたてあげすねあて)で、これも南北朝時代に登場した新しいタイプ。打物戦が増え、脚を攻撃される危険が高まったことを受けて装備したのでしょう。なお、刀剣ワールド財団所蔵の模本では、太ももは萌黄色(もえぎいろ)の袴(はかま)を穿いただけですが、原本では板や鎖を縫い付けた「佩楯」(はいだて)も装備し、全身防御の意識が強く感じられます。

また、毛皮の履物である「貫」(つらぬき)ではなく、足場の悪い場所でも歩きやすいよう「草鞋」(わらじ)と「革足袋」(かわたび)を履き、上級武士も状況によっては下馬して戦わなければならないことが表現されます。革足袋は、模本では「燻革」(ふすべがわ:松や藁の煙でいぶして色や模様を付けた革)の一種である「鶉革」(うずらがわ)ですが、原本では「入子菱」(いれこびし)文様が染め出されます。

馬具

白糸縅大鎧の像主がまたがる黒毛の馬には、騎乗に必要な馬具が付きます。馬や騎馬文化が日本に伝わったのは古墳時代で、平安時代中期以降に国風文化が流行すると、馬具も日本独自の様式である「大和鞍」(やまとぐら)が完成したとみられます。そのため守屋家本に描かれた馬具は大和鞍になります。

馬の頭に結ぶ赤い緒は「面懸」(おもがい)で、馬の口にかませた「轡」(くつわ)を固定します。守屋家本に描かれるのは「鏡轡」(かがみぐつわ)というタイプ。馬の背の中央には、人が座る「鞍」(くら)とそれに関連する用具が置かれます。当時の鞍は前後の「前輪」(まえわ)と「後輪」(しづわ)が高く盛り上がり、ここに大鎧の胴を乗せ、重量を預けることができたとも思われます。

鞍から下がる「鐙」(あぶみ)は、日本独特の様式である「舌長鐙」(したながあぶみ)。馬上で多彩な動きを取るには、鞍から腰を浮かせて立ち上がる必要がありますが、足全体を乗せられる舌長鐙だと踏張りやすい利点があります。像主の左足つま先が外に開くのは、まさに力を込めて立ち上がった様を表現したものなのです。

なお、鞍は馬の腹から背に渡して結ぶ「腹帯」(はるび)と、胴体の前後に「胸懸」(むながい)と「尻懸」(しりがい)を結び固定します。胸懸と尻懸は鞍に付く「四方手」(しおで)に結びますが、この四方手には高師直の家紋である「花輪違紋」(はなわちがいもん)が描かれ、そのため守屋家本の像主を高師直とする説の根拠となっています。

まとめ

守屋家本に描かれた武装を細かく見ると、南北朝時代に起きた戦いの変化と、対応を迫られた武士の姿を示していることが分かります。

像主が着る大鎧は、先祖伝来とも思われるほど古様な物で、伝統を踏まえる姿勢が見える一方、月代の髪を抜いた頭と諸籠手に大立挙臑当など新式の小具足を組み合わせる点は、打物戦の増加という新しい傾向に対する柔軟さも感じさせます。

武器からは、従来通りの弓矢による戦に備えつつ、接近戦用に大太刀も携えることで、状況や敵に合わせて武器を選び戦い抜こうとする意気込みと同時に、新旧の戦闘法が入り混じる移行期ならではの苦労が伝わってきます。

室町時代になると徒歩での戦闘がさらに増え、上級武士も戦場では大鎧を着ずに動きやすい「胴丸」(どうまる)を使用するように。守屋家本の、ある意味で「何でもあり」な武装は、次の時代に主流となる戦い方がいまだ模索中だった南北朝時代の特徴と、同時に変化の激しい時代を生き延びようとする像主の必死な気持ちがよく表現されたものと言え、それが作品の魅力につながっているのではないかとも考えられます。

今後も「学芸員のつぶやき」では、甲冑や武具を描いた絵画などの作品をご紹介していきたいと思います。