- 小

- 中

- 大

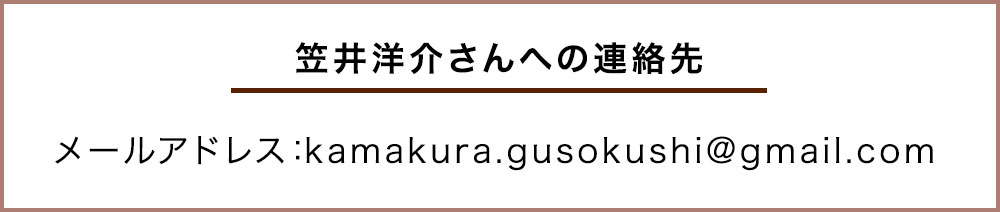

「西岡甲房」は、神奈川県横浜市にて日本甲冑の制作や修理を行う工房です。甲冑師の「西岡文夫」(にしおかふみお)氏とともに、甲冑修理や復元模造などを手掛ける「笠井洋介」(かさいようすけ)さん。

今回、笠井洋介さんへのインタビューでは、甲冑師になる前の料理人時代、職人としての料理人と甲冑師との共通点、甲冑の今後について考えていることを伺いました。

-

笠井洋介(かさいようすけ)さん

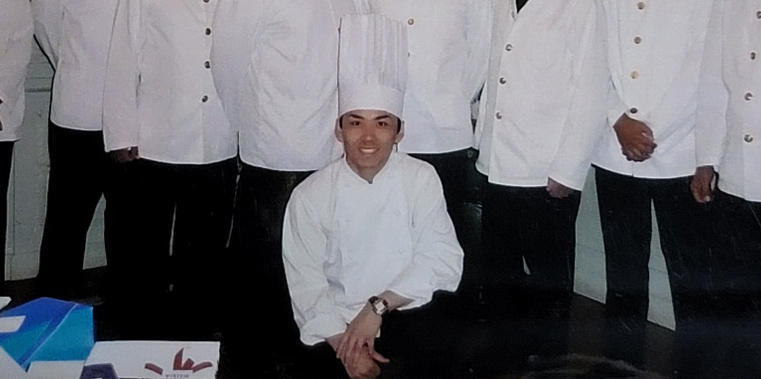

- 1972年生まれ。神奈川県出身

- 料理人として、日本大使館や海外で約20年働いた経験を持つ

- しかし、甲冑を修理する人が不足していることを知ったことで甲冑師の西岡文夫氏へ弟子入りし、甲冑制作や修理に必要な技能を鍛える

- 2022年現在は西岡甲房にて、各所から依頼された甲冑の修理と新作にいそしむ

1料理人からの転身

笠井洋介さんの前職は料理人ですが、最初に生い立ちや、料理の世界へ入ったいきさつをお聞かせ下さい。

笠井洋介さん私は3兄弟の長男で、下の兄弟を世話することが多く、小学校低学年時より母親の料理も手伝いました。それが料理人として働くことになるきっかけ、ひいてはモノ作りの仕事である甲冑師を目指す原点だったと思います。

歴史好きの父親に影響されてNHK大河ドラマを見るようになり、歴史への興味を深めたことも現在に大きく関係しています。地元が神奈川県なので小田原城へも何度か行き、他には美術にも関心を持っていました。

料理業界へ進んだ直接の理由は、子供時代に放送されていた「料理天国」というテレビ番組を見たこと。フランス料理の色彩を重視する特徴に美術好きな心を刺激されて、高校卒業後に料理学校で勉強して料理人になったのです。

海外の日本大使館などでも勤務されていたそうですが、どのようにして就職したのか、また海外での生活や経験を教えて下さい。

笠井洋介さん料理学校を出たあとは日本のフランス料理店に約10年勤めましたが、海外でも働きたいと思い、学校に相談すると日本大使館で働く手もあることを紹介され、数ヵ国に赴任しました。

最初は中東のレバノンへ行き、また博物館が多いことで有名なアメリカのシカゴなどでも働きました。2010年はスウェーデンにおり、当時皇太子殿下だった今上天皇がヴィクトリア王女の結婚式に出席された際、日本大使館で開かれたパーティーでは事前に宮内庁と連絡を取り合い料理の献立を考えました。

休みのときは、赴任先の博物館をよく訪れました。外国の博物館でも日本の美術工芸品が展示され、漆器類が多いですが甲冑武具も結構並んでいます。けれども、展示品が劣化して崩れつつあるのに、修理できる人がいないのでそのままにされたり、適切な展示の仕方が分からずにいい加減に置かれたりした物もたくさん見てきました。私はそれらを目の当たりにしたとき、これでは日本人が生きてきたことの証とも言える物がなくなってしまうのではと、悲しい気持ちになりました。

海外での体験で抱いた気持ちが転職の原動力になったということですね。しかし、料理業界で20年ものキャリアがありながら西岡甲房へ入門するということは非常に勇気ある決断と思われますが、そのあたりもお話しいただけませんでしょうか?

笠井洋介さん日本に戻ったとき、年齢は40代に入り、レストランの仕事をもう一度しようかと思っていたのですが、西岡甲房のサイトへ偶然アクセスし、甲冑師という仕事と、その人数も大変少ないということを知りました。海外の博物館での経験もショックでしたが、このままだと日本国内の甲冑も修理が間に合わずに失われてしまうと危機感がわき、ただちに西岡文夫先生に電話をかけ、「弟子にして下さい」とお願いし、面接していただけることになったんです。

とは言え、西岡文夫先生は私の経歴を聞いたときはびっくりされ、日本大使館での経験も伝えると、「今は仕事も少ないし、料理人としてやっていける人を雇うことはできない」と、そのときは入門を断られてしまいました。

ただ、西岡文夫先生に会う前から甲冑を作りたいという気持ちが強まっていたので、見よう見まねですが自宅で鉄板を叩いて兜も作り始め、半分ほどでき上がった状態で西岡甲房へ持っていきました。そのときは気に入った形の物を作りたいと思い、今から考えると恐ろしいですが、「六十二間筋兜」(ろくじゅうにけんすじかぶと:62枚の細長い鉄板をつなぎ合わせて作ることが一般的で、高度な技術を要する)に挑戦したのです(笑)。それを西岡文夫先生に見ていただいたことが幸いしたのか、1年後に再会した2013年頃、「以前と同じくらいの気持ちがあるなら、西岡甲房の仕事が増えてきているからやってみる?」と声をかけていただき、甲冑師の修行が本格的に始まりました。

ご家族など身近な方はどのようにとらえていましたか?

笠井洋介さん大体の家族からは反対されました(笑)。笠井家は自衛官や警察官、教員など、公務員系のいわゆる硬い仕事に就く人間が多く、料理人を目指したときもかなり揉めました。それが今度は甲冑師になると言うので、反対する人は多かったです。特に母親からかなり心配されましたが、「もう言ったところで聞かないだろうし、やるって決めたんだったらやりなさい」と言ってもらえました。西岡文夫先生も入門後2、3年の間は「いつでも料理人に戻って良いから」とおっしゃっていました。お尻を叩いていたのか、応援して下さっていたのかは分かりませんが。

ただ、私の妻は転職を応援してくれたので大変力になりました。普通のサラリーマンが急に転職したいと言っても、奥さんから収入面を心配されることが多いと思われますが、妻は外国人なのでたぶん日本の人達と少し考え方が違っており、「あなたがやりたいことであればサポートする」と言ってくれました。

2料理と甲冑をつなぐもの

現在、西岡甲房で働いて9年目とのことですが、入門したての頃の仕事の内容についてお聞かせ下さい。また、特に好きな作業などはありますか?

笠井洋介さん入門直後は、仕事を大きく分けて錆落とし、錆止め、漆塗りの順に習得しました。古甲冑修理の場合、鉄製の部品から錆が出ることが多いので、錆落としから始まります。

次いで、塗った漆が内部の錆に持ち上げられて剥離するのを防ぐため、鉄の表面に錆止め処理の作業を行うことが必要ですが、それが2つ目。また、鎖も錆朽ち込みが進んでしまうと壊れて外れてしまうので、修理ではそれを一から付け直していくことになります。そして漆を扱う作業がありますが、甲冑1領でもかなりの量の漆を使うので、甲冑師の仕事全体で漆の作業は割合が高い部分ですね。

伊予札(いよざね)の板を韋で包む作業

甲冑師の仕事内容は多岐にわたりますが、私はどんな作業であっても、どんな状況にあっても前向きに考えて進めようと考えています。職人は、仕事をどれだけ精確に、緻密に行うかということが大事だと思うのです。

例えば、レストランで毎日カレーライスを100人前提供することを考えて下さい。食材の用意と仕込みから始まり、100人前の量のカレールーとライスを同じ調理時間で、正確な分量を、見た目までそろえて100枚の皿へ盛り付けなければならないわけですが、それをきっちりこなすのが職人の仕事です。なぜなら、野菜や肉の一切れでも切り方が異なれば煮込む時間や風味に影響しますし、見た目が違うとお客様から盛り付け量が違うのではと苦情が出ます。衛生面では、正確に調理することで食中毒の危険を下げることにつながるため、料理の仕事では正確に素早く調理することが重要。

それを突き詰めると、甲冑師もそうですが、職人として正確に仕事をこなすことは当たり前で、どんな仕事でも集中して取り組む姿勢は、料理人時代から変わりません。特に得意な作業があるというよりは、いつも一連の作業に熱中して向き合う気持ちがあるのが私の強みだと思います。そして新たな発見を求め、さらに良い成果を出していきたいという気持ちを常に抱いています。

正確にかつ素早く盛り付けていく

20年に及ぶ料理人時代で身に付いたことは、分野の異なる甲冑師の世界でもしっかり活きているのですね。

笠井洋介さん前職の料理人もやりたくて就いた仕事で、それをずっとやってきたことで身に付けた考え方は、自信や誇り、経験とともに現在でも非常に役立っています。西岡文夫先生との最初の面接でも、「職人として長く働いてきたのだから、こういう仕事[甲冑師]でも他人から教わるより、自分で考えて切磋琢磨する方が知識や経験として蓄積していくことを分かっているだろうから、私は細かい注意や説明をするつもりはない、自分で色々な新しいことに挑戦して、それでも分からないことがあれば話を聞く」と言われ、実際、手取り足取り指導を受けたことは、あまりないですね。

もちろん西岡甲房に属している以上は、守るべき仕事の水準を維持できているか、西岡甲房のやり方を踏んでいるかを念頭におき、そのつど確かめながら作業にあたっていますが、それ以外の部分のプロセスでは、西岡文夫先生が細かくチェックすることはほとんどありません。それは職人として長く働いてきた私の経験や責任感を尊重していただいているからだと思いますので、普段は割合自由に仕事をしています。

具体的にどのような甲冑師になりたいとか、または今後挑戦したい分野などについてお聞かせ下さい。

笠井洋介さん復元はどうしてもやっていきたいですね。それは修復も含めて、一からモノを作っていくと、その段階で古い物はどうやって造られていたか、どういう意図が込められていたかという、昔の人の考えを学べるからです。

また、個人的な話ですが、私は先祖が甲斐国(現在の山梨県)の武田家家臣でして、その子孫達が集まる武田家旧温会にも参加しています。ただ、武田家は結局滅ぼされたので、そのときに多くの物が散逸しているだろうし、実際に武田家ゆかりの物はなかなかありません。武田家関係の物を集めてどこかに納めることは難しいでしょうが、武田家があった当時の物を収集、復元して山梨県へあげられたら良いなと思います。例えば武田勝頼(たけだかつより)が富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)へ奉納した兜など色々ありますが、それらをより良い状態に修理するといったことを、武田家関連の甲冑類でやりたい気持ちはあります。

西岡文夫先生が国宝「小桜韋威大鎧」(山梨県・菅田天神社所蔵)を復元模造されたこともありますし、私もいずれできたら良いなと思いますけど、我ながら武田愛が強すぎますね(笑)。

先ほどお話に上がった奥様も、現在西岡甲房で組紐(くみひも)を手掛けていると伺いました。

笠井洋介さん妻はハンガリー出身で、子供時代にセーラームーンなどのアニメから日本文化への関心を広げていましたが、私の転職の流れの中で、「西岡千鶴」先生(西岡文夫先生の奥様)がされている組紐を教えていただくようになり、今は西岡甲房の仕事の一部を手伝っています。現在、とある重要文化財の甲冑を模造していますが、それに使う「縅毛」(おどしげ)も半分は彼女が組んでいます。夫が甲冑を修理して妻が組紐を作るという、西岡文夫先生夫妻と同じスタイルになっていますね。

西岡千鶴先生によれば、組紐を作る職人はいても、その中で甲冑に特化した縅毛を作れる人はほとんどいません。組紐は、現代では着物の帯などに使われることが多いですが、組み方や色合い、強度が甲冑の縅毛とは異なるので、それらの特徴や違いを妻が学んでいるのは大変重要なことです。

色の分野で言えば、甲冑を復元するときにオリジナルと修理部分の色を合わせる作業があります。縅毛の色を落としたり濃くしたり、少し汚したりするといった調整をするのです。そのような作業を行うことは修理でも結構重要な位置にありますが、やはり普通の組紐作りに比べると大変だと考えます。

甲冑師の仕事をカレーライスの調理で例えられましたが、奥様がされている縅毛も同じ品質を維持しつつ、たくさん組んでいかなければならない点では同じで、まさしく職人中の職人の仕事ではないでしょうか?

笠井洋介さんそうですね、縅毛は単調な見た目をしているようで、組む人の力加減や引っ張り具合が変わると糸がよれたり太さがバラバラになったりと、仕上がりの形が崩れます。そのため、糸にかけるテンションや組むスピードを同じ調子で維持しながら組んでいくことが大切になり、それは確かに職人の仕事だと思います。幸いにも妻はネイルアートの仕事を以前しており、爪先に細かい絵や模様を描いていましたが、その技術が結構高くて評判となり、顧客も付いていたほどですので、緻密な仕事は彼女向きだなと思います。

現在の妻の本職は外資系の仕事で、普段はパソコンを使っていますが、受けた仕事を休日にこなす上に、西岡甲房での担当作業も併せてやっています。食事以外は8時間近く集中して働いていますから、彼女も職人気質が強いですね。

均一な仕上がりが求められる

3甲冑を「発信」する

お話を伺いますと、夫婦そろって甲冑に浸った生活を送っていらっしゃいますね。仕事の話で色々なことを相談されることもあるかと思いますが、どのような話題が多いですか?

笠井洋介さん最近、夫婦一緒ですることが多いのは、博物館での甲冑展示解説や図録説明文の英訳。英語の読み書きが上手い人でも、甲冑を理解していないと適切に訳せないし、反対に甲冑に詳しくとも英語が不得意なら的確な表現で伝えることができません。私達の場合はその部分ですり合わせ可能ということが長所だと思います。

機械翻訳のアプリやソフトでは表面的な翻訳しかできず、それだと外国人が文章を読んでも理解しづらいことが多いですが、妻は甲冑のバックグラウンドも含めた説明を、適切な言葉や表現を選んでできるので、彼女の翻訳は他の人のより正確で伝わりやすいそうです。

翻訳は、モノを作るという目に見える仕事に比べると地味な印象を持たれがちですが、甲冑もしっかりかかわる重要な分野ですね。

笠井洋介さん日本文化を紹介する手段として翻訳は重要ですが、妻によれば、博物館にある展示解説の英訳文の中には、的を射ていないどころか全く違う意味に取られるものも結構あるとのことで、説明文や専門用語をきちんとした英文に翻訳することが、日本の文化を発信していく上で今後さらに重要になると思います。甲冑を作る、直す仕事でなくとも、文化財にかかわる仕事として、甲冑に関係する部分の英訳は楽しみながらやっています。

今までに博物館や美術館へかなり行かれたと思いますが、展示環境に不備がある施設は多かったのではないでしょうか。資料の保存や展示環境の維持に対して、笠井洋介さんはどのようにお考えでしょうか。

笠井洋介さんまず、甲冑を扱える学芸員の方が少ないように思います。甲冑が展示されていても、飾り付けが満足にできていないケースがいっぱいあり、できることならばマニュアルを作成して配布したり案内したいという気持ちがあります。

また、甲冑や甲冑師を紹介するイベントの開催とか、展示の手伝いなどでも協力していきたいと思います。刀工や研師の作業風景を見せる催しを見に行ったことがありますが、同じように甲冑師の仕事を紹介する機会を設けて、世の中の人に甲冑師という仕事が実在するということを知って貰いたいなと思っています。

先ほど武田家の話をしましたが、愛知県であれば三英傑というすごいヒーローがいて、地元の方々からしても、当時ひょっとしたらその3家に自分の先祖が仕えていて、繋がりがあるかもしれないし、その時代の足軽具足(あしがるぐそく)が展示されていたら、先祖が着ていた可能性があるかもしれない。博物館には、そうした実感がわく展示の仕方とか、また甲冑の作り方を紹介したり、合戦が始まるときは、どのように足軽が呼び出されて、城に集まって、どんなことをやってから出陣したかという順序を追体験できたりする、想像力を掻き立てられるような展示を作っていただきたいです。

国宝の甲冑が、ただ置いてあってもさほど興味がない人や知らない人は、「すごいね」と思うだけで終わってしまうことが大方ですから、それがなぜ国宝になるほど価値が高いのか、という疑問や関心を掘り下げられるような展示を広げていくことで、甲冑に興味を持つ人をもう少し増やしていけるかなと感じます。

「名古屋刀剣ワールド」の開館にあたり、私達も従来にないアプローチを目指しています。教育と普及という基本方針を守りつつ、新しい姿へ変わっていくことが博物館としての課題だと考えます。

笠井洋介さんこれまでも「刀剣ワールド」などの関連サイトを見ていますが、甲冑について色んな紹介をされていて、革新的だなと感じています。最初に色々な間口を広げ、そこから多くの分野につなげていくことで、興味を抱いてくれる人が増えるのではないでしょうか。甲冑に限らず、組紐や染色といった工芸技法や、歴史を勉強したいという人も集まってくるでしょう。まずはたくさんのタイプの人々が集まるくらい広げてみるのが良いかなと思います。刀剣ワールドさんで何かイベントがありましたらいつでも連絡下さい。行きますので。

解説文の翻訳もされていると先ほどおっしゃいましたが、「伝えていく」役割や「発信する」機能の強化は博物館にもこれから求められていくことと思います。

笠井洋介さん甲冑師の立場で言えば、現代の我々は仕事で扱う甲冑に様々な先人が加えてきた修理や改造を、一括して眺められる立場にいますが、できることなら私はその流れのひとつになりたいと思っています。この仕事に就いたのもそれが理由ですし、いずれは私自身が西岡文夫先生などから教わったことを次世代の弟子に教えていきたいと思います。そして私が教えた弟子達に、またその一部になっていって貰いたいですね。

一通りのことを修めて独立できるようになったら、いずれ海外の博物館にある日本甲冑の修理や助言などの仕事もしていけたらと考えています。直近でも、アメリカの美術館が所蔵する甲冑が日本の博物館で里帰り展示されていたのですが、輸送中に破損したため修理依頼が西岡甲房に入り、英語ができるとのことで私が近々現地へ行き、直すことになっています。これを機会に向こうの博物館などとも関係を作っていけたらとも思います。

最後に、「この仕事をやっていて良かった」と思う瞬間についてお聞かせ下さい。

笠井洋介さん個人の方にせよ、博物館などの公的機関にせよ、仕事を依頼してきた方々が納得できるレベルでの仕事を、こちらができたときに喜んでいただけることですね。仕事内容のレベルの高低や甲冑の価値とか関係なく、どんな内容の仕事でも、注文者の方が納得できる水準まで仕上げられ、それを一番喜んで下さることが嬉しいです。

こちらが独りよがりで作った料理を出すのではなくて、ちょうどその料理をおいしいと思える温度だったり味付けだったりというのが必要です。お客さんのタイミングとか心情とかにマッチして、とてもおいしいと言っていただけたら一番うれしく感じられるのと一緒だと思います。それが甲冑師としてここで働いていることに繋がれば良いですね。