- 小

- 中

- 大

こんにちは、学芸員の山田です。今回は当館が所蔵する刀装具(とうそうぐ)の中から、「能」(のう)を題材とした作品を一緒に鑑賞していきたいと思います。日本の伝統芸能として有名な能は、室町時代から「狂言」(きょうげん)とともに発達し、特に武家から大きな保護を受けて栄えました。そのため、武士が帯びた刀剣の「目貫」(めぬき)や「鍔」(つば)などにも、能面や演目の場面など、能に関連する事物が表されることがしばしばあったのです。実際に上演を観に行かずとも、刀装具を通して能の物語を鑑賞すると、また違った楽しみに会えるかもしれません。

能面を表した目貫

能の始まりを伝える翁面

当館所蔵の刀装具(とうそうぐ)からまずご紹介するのは、「翁面」(おきなめん)を表した目貫(めぬき)2点。顔に深く刻まれた皺(しわ)と長い顎髭(あごひげ)、満面の笑みを浮かべた表情が印象的です。

翁面は「式三番」(しきさんば)という演目でしか使われません。式三番は、能が演劇として確立する前の姿をとどめ、現在では正月や祝いごとなどの特に重要な場合に、五穀豊穣や天下泰平を祈るために舞われる演目。神事としての性格が強いことから「能にして能にあらず」と評されるのです。

翁面(白式尉)の目貫

翁面には白色の「白式尉」(はくしきじょう)と黒色の「黒式尉」(こくしきじょう)があり、整った品格ある表情の白式尉は式三番のうち、「翁」(おきな)と呼ばれる舞のパートで使われ、一方「三番叟」(さんばそう)という舞で用いられる黒式尉は、滑稽で親しみやすい顔付きをしています。

顔の上部と顎を切り離してから紐で結ぶ「切顎」(きりあご)も翁面の大きな特徴で、古代の舞楽(ぶがく)で使われた舞楽面の名残とされます。

いずれも地金は赤銅(しゃくどう)で黒色をしており、黒式尉にも見えますが、眉毛は房状の「ぼんぼん眉」を描くことから白式尉を表しているとみられます。

神体としての翁面

上に述べたように、翁という演目は繁栄や安全を祈る神事的なもの。

担当する能役者は上演前に身体を一定期間、清めなければならない決まりがあるほどで、翁面は神の宿る「神体」として厳重に扱われる重要な存在です。

一般的に能面は、演目の最初から最後まで顔にかけて使用しますが、式三番では、役者が舞台に上がってから翁面を装着して神と一体になり、舞い終わると面を外し、「面箱」(めんばこ)にしまい舞台を下がる点で扱いも大きく異なります。

特に三番叟では舞の後半である「鈴の段」(すずのだん)から装着します。そのため、翁面は専用の面箱に収められ舞台に運ばれますが、神体の容器であることからひときわ豪華な蒔絵(まきえ)で飾られることが多いのです。

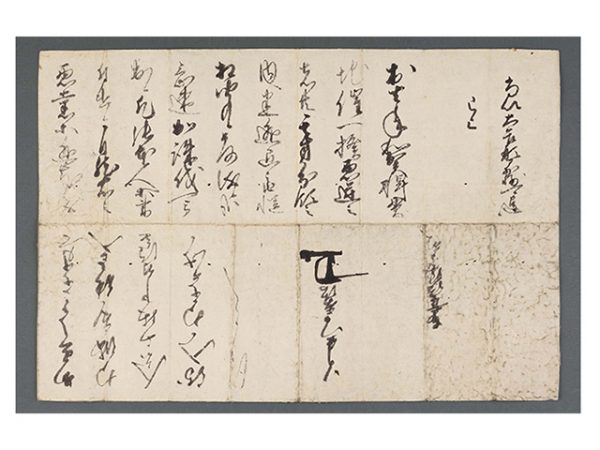

黄銅地能面富嶽文鍔 銘 於上津役作之(金印)丁卯夏

この「鍔」(つば)は、面箱の紐をほどいて蓋を外し、翁面を取り出すさまを表した構図の1枚。面箱の蓋には松と鶴が、箱の側面には富士山(三保の松原か)が描かれます。箱の中にあるのは、ぼんぼん眉の形から白式尉で、取り出されるのは黒式尉に見えます。三番叟が前半の「揉の段」(もみのだん)を終え、鈴の段に移る場面ということになります。

物語を表現する鍔

絵画のようにストーリーを描く

能は、舞台上から風景、道具、演出装置を省いて簡素化した点が大きな特徴。観客は、役者の動作やセリフ、地謡(じうたい:物語の場面の朗読)、囃子(はやし:笛、大鼓、小鼓、太鼓による演奏)を視聴して物語の世界を頭の中で想像することが必要になりますが、慣れていないと多くのエネルギーを使うのも事実。

しかし、それが絵画や彫刻などの分かりやすい形で示されたら、登場人物の姿や人間関係、起承転結をスムーズに受け入れられるのではないでしょうか。

刀装具の中でも大きい面積を確保しやすい鍔には、多様な金工技法を駆使して具体的な景色や装束、アイテム、重要な場面などを描き、舞台上のシンプルな表現とはまた異なる、色彩豊かなドラマとして能の物語を楽しめる作品が存在します。当館所蔵品にも以下の興味深い物があります。

安宅関図大小鍔 銘 江州彦根住 藻柄子入道宗典製

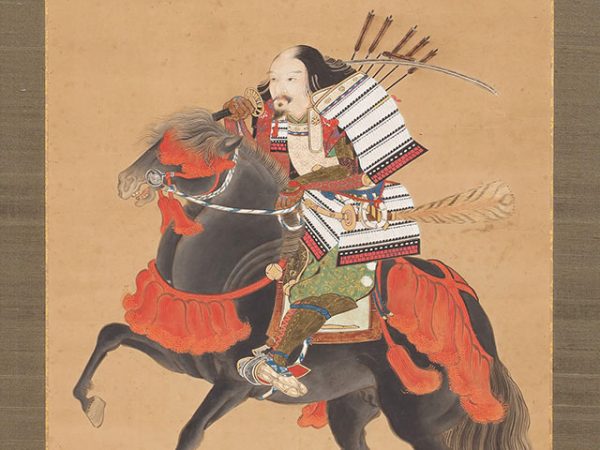

打刀(うちがたな)と脇差(わきざし)のセットである大小用の鍔に表されるのは、能の「安宅」(あたか)での屈指の見せ場。「源頼朝」(みなもとのよりとも)から追われる「源義経」(みなもとのよしつね)一行が山伏を装って逃避行する中、加賀国(現在の石川県)の安宅関(あたかのせき)で止められます。

そこで、家来の「武蔵坊弁慶」(むさしぼうべんけい)が、自分達は源平合戦で焼失した東大寺(現在の奈良県奈良市)を再建するために勧進(かんじん:寺社の建立や修復のための寄付)を集める山伏であるとして、嘘の勧進帳(かんじんちょう)を読み上げ、関を守る武将の富樫(とがし)をだまして関所を通ろうとするのです。

なお、江戸時代に安宅へ手を加えて生まれたのが歌舞伎の「勧進帳」です。

躍動感あふれるクライマックスシーン

能の演目に多いのは、やはり日本の伝説や歴史を題材にしたものですが、外国、特に中国の物語をもとにした「唐事」(からごと)も少なくありません。

古くから漢文や漢詩を通じて、その雄大な歴史や世界観に親しんでいた中世の日本人は、これを能でも表現しようとしたのです。

右の鍔は、「張良」(ちょうりょう)という演目の最終場面を、黄銅(おうどう:銅と亜鉛の合金)の地金に彫りこんでいます。

演目の張良とはその名の通り、漢王朝初代皇帝「劉邦」(りゅうほう)を支えた軍師の「張良」(ちょうりょう)が登場。本鍔の図は物語の最後にあたります。

仙人の「黄石公」(こうせきこう)が張良の人となりを確かめるため、川の中に靴を投げ入れて張良へ取りに行かせると、大蛇(竜神)が現れて張良を襲います。張良はひるまず戦って大蛇を撃退し、靴を回収して黄石公へ返すと、黄石公は張良をほめて兵法書を授け、大蛇も実は観音菩薩が張良を試すための化身だったと分かり、張良のそのあとの活躍と出世を予感させて終わります。

橋の上から張良を見守る黄石公、靴を取られまいと必死に戦う張良、鍔半周近くの長さの身体で張良に迫る大蛇の3者が躍動的に表現されます。

以上に紹介した2点の鍔のように、より具体的なイメージで能を描いた刀装具を鑑賞すると、物語への理解が深まるのではないでしょうか。

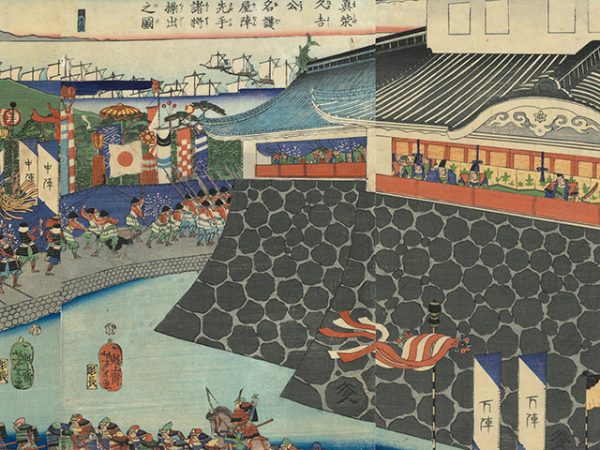

近代以後の能

室町幕府3代将軍の「足利義満」(あしかがよしみつ)から保護を受けた猿楽師(さるがくし)の「観阿弥」(かんあみ)と「世阿弥」(ぜあみ)の父子は、それまで物まね芸が主体だった「猿楽」という芸能を発展させ、現在の能につながる基礎を築きます。

武家による能の保護はそのあとも広がり、江戸時代に能が江戸幕府の式楽(しきがく:儀礼で行われる芸能)に定められると、諸大名も盛んに習います。能に関する題材が刀装具に表わされたのも、以上の時代背景が関連しているのです。

しかし、明治維新で武士の時代が終わると、江戸幕府や大名に抱えられていた能役者達は生活に行き詰まり、転職や廃業が続出。伝来の能装束や能面も売り払われるなど、能は滅びる寸前まで追い詰められます。

そんな状況を見かね、気骨ある能役者達に加え、能を愛していた華族(かぞく)達も能の復興のために動き出します。公家出身の「岩倉具視」(いわくらともみ)は、岩倉使節団の代表として欧米諸国を巡回した際にオペラを観覧し、それらに対抗できるものが日本の能であると考え、能の再建に着手。

また、「孝明天皇」(こうめいてんのう)の皇后「英照皇太后」(えいしょうこうたいごう)が能を好んだこともあり、明治時代前期には「明治天皇」(めいじてんのう)や皇族が能を鑑賞する「天覧能」がよく行われました。

そのなかに、大の能好きだった元加賀藩主「前田斉泰」(まえだなりやす)の活躍があります。幼い頃から能に親しみ、大名ながらたびたび能を披露していた前田斉泰は、隠居の身となったあとの1879年(明治12年)4月にも、明治天皇と「昭憲皇太后」(しょうけんこうたいごう)が前田家屋敷に続けて行幸すると、自ら舞台に立ち、まさに上の2枚の鍔に描かれた張良と安宅を上演。

下の「前田家繁栄之図」では、安宅の武蔵坊弁慶を演じる前田斉泰が中央に、その後ろには能を観覧する明治天皇と昭憲皇太后、岩倉具視が描かれます。この2年後に岩倉具視や前田斉泰達は、華族による能の後援組織「能楽社」を設立。以上のような取り組みを経て、やがて能は日本を代表する芸術として復活していくのです。

楊洲周延 作「前田家繁栄之図」

現在、能は日本の伝統芸能であると、学校に限らず様々な場で耳にはしますが、その歩みは決して順調ではなく、楽しみ方、能役者や支援者など、かかわる人々のあり方にも様々な姿が見られました。刀装具からも、以上のような歴史を見つめることができるのです。