- 小

- 中

- 大

こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・うつみです。名古屋刀剣博物館では、2025年(令和7年)6月7日(土)~8月31日(日)の間、北館4階特別展示室にて特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」が開催。特別展では、織田家に関連する美術品や、2024年(令和6年)の名古屋刀剣博物館オープン時に展示された国宝「有楽来国光」(うらくらいくにみつ)が展示されます。有楽来国光は開館記念特別展以来の展示。特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」の情報と、「織田信長」と刀剣のかかわり、さらに、織田信長が描かれた名古屋刀剣博物館の浮世絵について紹介します。

戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~展が開催!

戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~

2025年(令和7年)6月7日(土)~8月31日(日)の間、名古屋刀剣博物館では、特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」が開催。

特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」では、名古屋刀剣博物館が所蔵する織田家ゆかりの刀剣を展示。尾張国(現在の愛知県西部)出身で、名古屋にゆかりの深い織田信長の歴史や美術品を楽しむことができるのです。

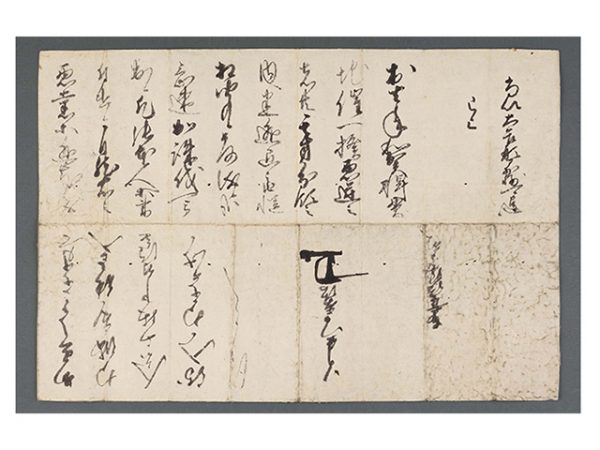

名古屋刀剣博物館の開館以来1年ぶりの展示となる国宝の有楽来国光をはじめ、織田信長の父「織田信秀」(おだのぶひで)の所蔵刀「刀 無銘 景光 織田弾正忠信秀摺上之」(かたな むめい かげみつ おだだんじょうちゅうのぶひでこれをすりあげる)、尾張三作(おわりさんさく)のほか、織田信長の「消息」(しょうそく:私的な手紙のこと)などが展示されます。

織田信長と日本刀

戦国時代、日本刀は武器でありながら、宝物としての側面を持っていたことから、戦国武将は日本刀を権威の象徴として収集していました。織田信長の所蔵刀は500振を超えていたとされ、「へし切長谷部」、「大般若長光」(だいはんにゃながみつ)など、現在国宝に指定される名刀も数多く所持していたのです。

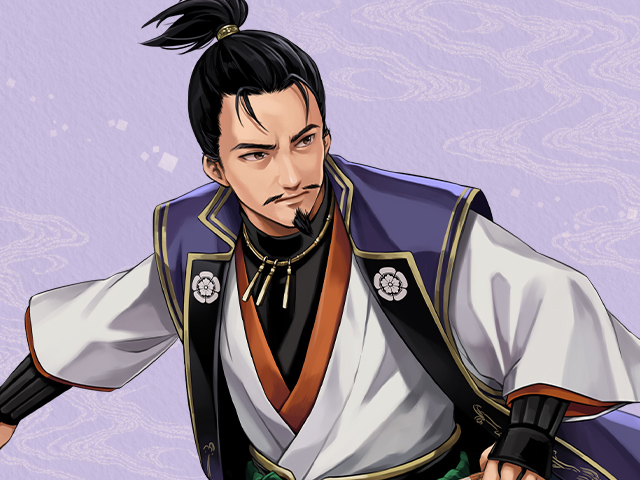

織田信長

織田信長は特に「光忠」(みつただ)の日本刀を好んでいたと言われており、江戸時代に成立した逸話集「常山紀談」(じょうざんきだん)によると、生涯でおよそ25振の光忠の日本刀を収集したと言います。

光忠は鎌倉時代中期に活動した備前国長船(現在の岡山県瀬戸内市長船町)の刀工で、長船派(おさふねは)らしい丁子乱れ(ちょうじみだれ)の華やかな刃文と鋭い切れ味が特徴です。

なかでも、「実休光忠」(じっきゅうみつただ)は「本能寺の変」(ほんのうじのへん)の際に織田信長が所持していた日本刀であると伝わり、本能寺の変で焼身(やけみ)となった刀身を「豊臣秀吉」が再刃(さいば/さいは:日本刀の刀身を焼き直すこと)させています。しかし、そののち「大坂夏の陣」で再び焼身となったあと、所在が分からなくなりました。

名古屋刀剣博物館でも光忠の作品と伝わる大磨上げ(おおすりあげ)の「刀 無銘 伝光忠」(かたな むめい でんみつただ)を所蔵しています。「五月雨」という号(ごう:日本刀の愛称)が付けられており、これは室町幕府13代将軍「足利義輝」(あしかがよしてる)の辞世の句を指しているとされるのです。刃文は、互の目(ぐのめ)調に丁子乱れが交じり、足(あし)、葉(よう)など刃中の働きが盛んに入るなど、光忠の作風らしい華麗さを感じられます。

織田信長が描かれた名古屋刀剣博物館の浮世絵

江戸では人気がなかった織田信長?

現代では織田信長と言うと、好きな戦国武将を聞くアンケートでランキングの上位に入る人物です。愛知県でも戦国三英傑のひとりである織田信長は人気の武将ですが、浮世絵の全盛期であった江戸時代には、織田信長の評価はとても低かったと言われています。

理由は、江戸時代に普及した「仁」、「義」、「礼」を重んじる儒学思想にあるとされ、主君であったはずの室町幕府15代将軍「足利義昭」(あしかがよしあき)への仕打ちや家臣へ酷薄な態度で接したこと、武力をもって天下を統一しようとしたことなどが儒学思想に反していると考えられていたのです。

そのため、江戸時代には織田信長の浮世絵が描かれることは多くありませんでした。そののち、織田信長の評判が回復したのは、幕末から明治時代にかけてのこと。織田信長を好意的に記した著作が増えたことにより、人気がどんどん高まっていったのです。

また、江戸幕府は1804年(文化元年)に出した「文化元年の触書」により、徳川家及び天正年間(1573~1592年)の大名家を描くことを禁止。これにより浮世絵に織田信長の名前が直接描かれることは少なく、「太田春永」や「小田春永」などの偽名で描かれているのも興味深いところです。

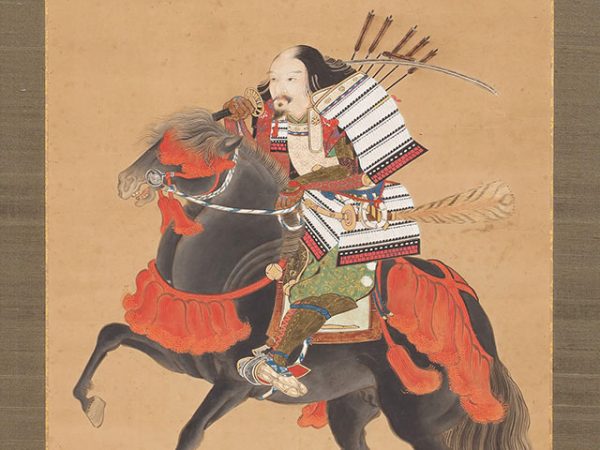

尾張国を代表する武将・織田信長

歌川芳虎 作「大日本六十余将 尾張 織田上総介信長」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

本作品は、幕末から明治時代に活躍した浮世絵師「歌川芳虎」(うたがわよしとら)が描いたシリーズものの武者絵「大日本六十余将」(だいにほんろくじゅうよしょう)のうちの1枚です。大日本六十余将は、江戸時代に日本にあった約60の国に、それぞれゆかりのある武将を取り上げて描いた作品。織田信長は尾張国の武将として取り上げられています。上の文章は、「春亭京鶴」(しゅんていけいかく)という人物による織田信長の紹介文。織田家の由緒、織田信長がどういうことをなした人物であったのかが書かれています。

中央に大きく描かれているのが織田信長で、華やかな柄の薙刀を手に持ち、太刀を腰に佩き(はき)、和弓を背負った武装の姿。敵を探すように遠くを睨み付け、会敵に備えているような様子が、織田信長の鋭さを感じさせます。うしろの人物は、織田信長の小姓として有名な「森蘭丸」(もりらんまる)。ふたりとも甲冑(鎧兜)を身に着けていないことや、はだしであること、織田信長の後ろの矢台(やだい:矢を入れておく収納台)の描写から、全く予期しない室内での戦闘であることが察せられるのです。織田信長と森蘭丸が描かれ、予期しない室内での戦闘と言うと…… 本能寺の変でのワンシーンを表していると推察されます。

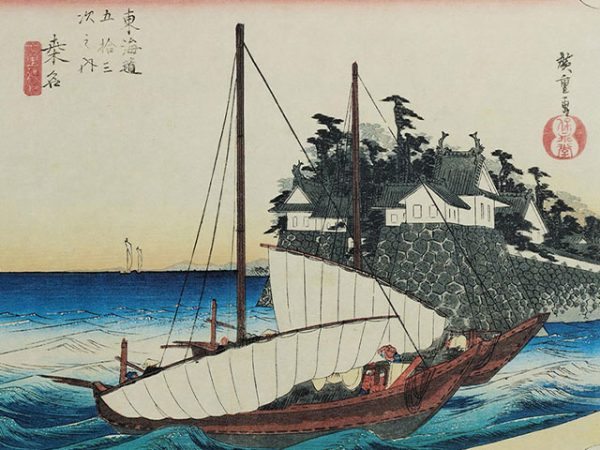

修繕される清洲城を見る織田信長

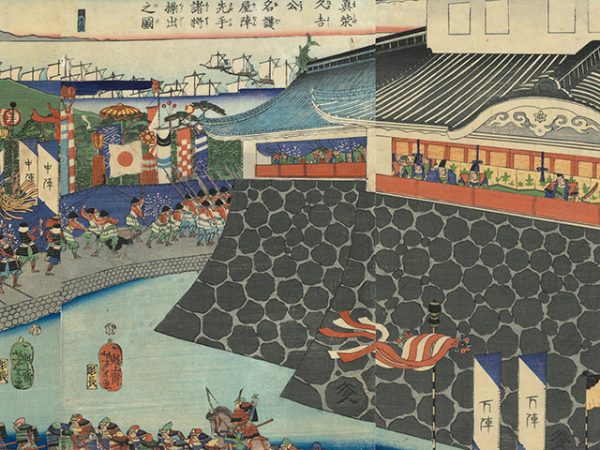

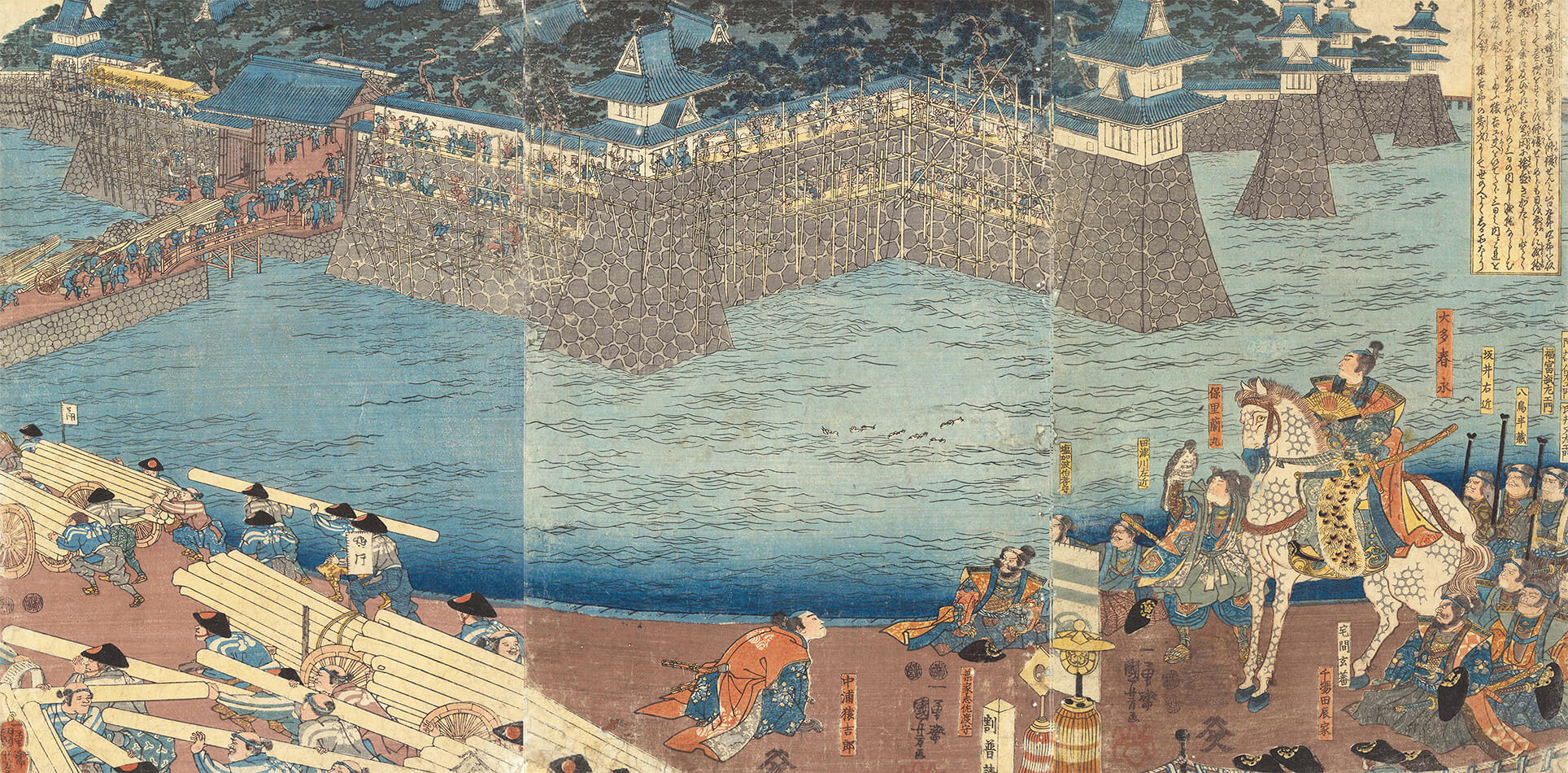

歌川国芳 作「大多春永 城塀改修之図」(所蔵:刀剣ワールド財団)

本作品は、江戸時代中期に成立した小説「絵本太閤記」(えほんたいこうき)に登場する「三日普請」(みっかぶしん)、または「清洲城割普請」(きよすじょうわりぶしん)と呼ばれるエピソードを題材とした浮世絵です。このエピソードは、織田信長が居城としていた「清洲城」(現在の愛知県清須市)の石垣の修繕がはかどらなかったところを、豊臣秀吉がわずか3日で完成させたというもの。本作品は、清洲城修繕の様子を織田信長が見に来たところを描いています。作品の右側で馬に乗っている「大多春永」と描かれた武将が織田信長を指し、作品中央で跪いている人物「中浦猿吉郎」が、当時「木下藤吉郎」(きのしたとうきちろう)と呼ばれていた豊臣秀吉を指す「偽名絵」(にせなえ)です。

歌舞伎の登場人物になった織田信長

歌川豊国(三代) 作「太田春永(織田信長)保里の蘭丸(森蘭丸) 武智光秀(明智光秀)」

(所蔵:刀剣ワールド財団)

浮世絵には歌舞伎の題材を描いた作品「歌舞伎絵」(かぶきえ)がありますが、本作品は織田信長をはじめとする戦国武将が描かれた歌舞伎絵のひとつです。本作は「明智光秀」(あけちみつひで)を主役とした歌舞伎「時今也桔梗旗揚」(ときはいまききょうのはたあげ)の序幕「饗応の場」(きょうおうのば)と第三幕「馬盥の場」(ばだらいのば)を題材に描いた物。文化元年の触書により、明智光秀を「武智光秀」、織田信長を「小田春永」、森蘭丸を「保里の蘭丸」という名前に置き換え上演されていました。

本作は、織田信長の不興を買った明智光秀が、森蘭丸に鉄扇で折檻をされている饗応の場の1場面を描いています。さらに、明智光秀の前にあるのは、明智光秀の妻の髪が入った小箱です。この髪は、かつて貧乏だった明智光秀のために、妻が断腸の思いで売りに出した髪の毛。その髪を織田信長はどこからか手に入れており、大勢の前で妻の髪を売った過去を暴露するという馬盥の場の要素も取り入れられています。

実際に織田信長がこのような意地悪を明智光秀にしたとは考えられませんが、江戸時代における織田信長の人物像がよく分かる作品のひとつと言えるでしょう。

名古屋刀剣博物館には本作以外にも織田信長を題材にした武将絵、合戦絵が所蔵されています。他武将の浮世絵も観ることができますので、浮世絵を観て歴史を楽しみたい方、また、鮮やかな浮世絵の色彩を楽しみたい方にもおすすめです。