鉄砲伝来と武具の変化 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

鉄砲伝来までの武具

弥生時代の木製甲冑

古墳時代~奈良時代の鉄製甲冑

3世紀~7世紀頃の古墳時代に築かれた古墳からは、鉄製の短甲が数多く出土しています。この時代になると、地方ごとに広い土地を所有して、代々、その地を支配する一族、豪族(ごうぞく)が現れ、勢力争いをするようになっていたからです。

こうした初期の鉄製短甲は、何枚かの鉄板を紐や鋲(びょう)で繋ぎ合わせており、先述の木製短甲の造りを引き継いでいました。これに代わって、8世紀の奈良時代に主流になったのは、「小札」(こざね)と呼ばれる鉄製や革製の小さな板を紐で綴じ合わせた「挂甲」(けいこう)です。この挂甲は、短甲よりも丈が長く、腰から下も覆うようになりましたが、小札と紐でできていたため軽く、体を曲げ伸ばしでき、この頃から始まった騎馬での戦闘に適していました。

左:体の前で合わせる「胴丸式挂甲」(どうまるしきけいこう)

右:肩紐で吊るして着用する「裲襠式挂甲」(うちかけしきけいこう)

攻撃具の主役は刀剣・弓矢

鉄砲が伝来するまで、主な攻撃具は弓矢と様々な刀剣でした。このうち弓矢は、鉄砲が伝来するまで最も射程の長い攻撃具として活躍しています。

鎌倉時代には、武士が守るべき礼節や規範を表す「弓馬の道」(きゅうばのみち)という言葉ができたほど、弓術は武士の重要なスキルでした。

また、刀剣は切れ味と扱いやすさを追求して、進化し続けています。古代の刀剣は石や青銅、鉄でできており、刀身が短く両刃造り(もろはづくり)の剣(つるぎ)や、長い柄(つか)の先に両刃を取り付けた矛(ほこ)が使われていました。

やがて古墳時代になると、鉄製で片刃の直刀(ちょくとう)である「太刀」(たち)が登場し、この太刀は平安時代になると、馬上での斬り合いでも敵に届くように長く、また抜刀しやすいように反りを持たせた「湾刀」(わんとう)に発展します。

さらに室町時代になり、戦が馬上戦から徒歩で戦う「徒戦」(かちいくさ)に移行するにつれて刀身は短くなり、より素早く抜刀できるように反りを浅くした「打刀」(うちがたな)が主流になっていきました。

騎馬武者の重厚な大鎧

刀剣ワールド所蔵の大鎧

本小札萌黄糸縅肩白鎧

下級武士の甲冑・銅丸

先述の大鎧を身に着けたのは、貴重な軍馬を所有できた上級武士だけで、付き従う下級武士は徒歩で戦いました。彼らは大鎧よりも軽く、動きやすい甲冑「銅丸」(どうまる)を装着して戦ったのです。

この銅丸は、兜や袖がない簡素な造りで、肩を守るために「杏葉」(ぎょうよう)と呼ばれた金具を着けました。また、腰から下を守る草摺(くさずり)は、大鎧が4枚だったのに対して、銅丸は8枚に分け、徒歩で戦う際の足さばきを良くしたのです。

胴丸の各部名称

鉄砲伝来後の武具

鉄砲が種子島(鹿児島県)に伝来した1543年(天文12年)の国内は、戦国時代のさなかでした。この頃の「室町幕府」は弱体化しており、各地の戦国大名が独自に領地を支配し、さらに勢力を拡大しようと戦いを繰り広げていたのです。

そこに持ち込まれた鉄砲は、従来の弓矢や刀剣よりも威力があり、攻撃範囲が広かったため、戦国大名らが競って導入しました。これ以降、射撃の的になりやすい騎馬兵が前線に出る機会は減り、戦闘は鉄砲隊や歩兵隊の組織力を活かした団体戦に移行していきます。こうした新しい戦い方に合わせて改良されたり、考案されたりした武具を紹介しましょう。

鉄砲の普及が完成させた甲冑・当世具足

当世具足の各部の名称

鉄砲が普及したことで、騎馬兵が1対1で討ち合う戦い方が廃れると、騎馬戦を想定した重厚な大鎧よりも、地上戦で動きやすく、しかも銃撃から身を守れる甲冑が求められました。こうした事情を背景に完成した甲冑が「当世具足」(とうせいぐそく)で、「当世」とは現代風、「具足」とは兜や胴、袖、籠手(こて)などの防具一式が揃っているという意味です。

これまでの大鎧や銅丸と大きく異なるのは胴の部分で、大鎧や銅丸の胴は小札を綴り合わせていたのに対して、当世具足の胴は銃弾に耐えられるように鉄の一枚板を用いました。

前胴と後胴を1枚の鉄板で

制作した一枚張打出胴

鉄板製の胴を5枚

つなぎ合わせた雪下胴

また、それまで無防備だった顔面を守る「面頬」(めんぽお/めんぼお)や、膝を覆う「佩楯」(はいだて)などが加わり、銃弾から全身をすき間なく防御する構成です。それでも従来の甲冑より軽く仕上げられており、機動性は高まりました。

刀剣ワールド所蔵の当世具足

当世具足に見る武将の個性や美意識

当世具足は銃撃戦に備えた実用本位の甲冑でしたが、やがて持ち主の好みを表現した個性的な物が登場します。その一例で、兜に様々な装飾を凝らした「変わり兜」は、強い生き物をかたどったり、信仰の象徴をあしらったりしており、戦国武将らはこれを装着して戦場で存在感を示し、自身を奮い立たせたのです。

刀剣ワールド所蔵の変わり兜

鉄砲伝来で多様化した盾

「盾」(たて)は古代から使われてきた防御具で、兵士が手に持って身を守る「持楯」(もちだて)と、陣地や軍船に設置する「置楯」(おきだて)があります。その多くは木製で、矢を避け、刀剣での攻撃をかわしていましたが、鉄砲が登場すると、木の盾では対抗できなくなりました。

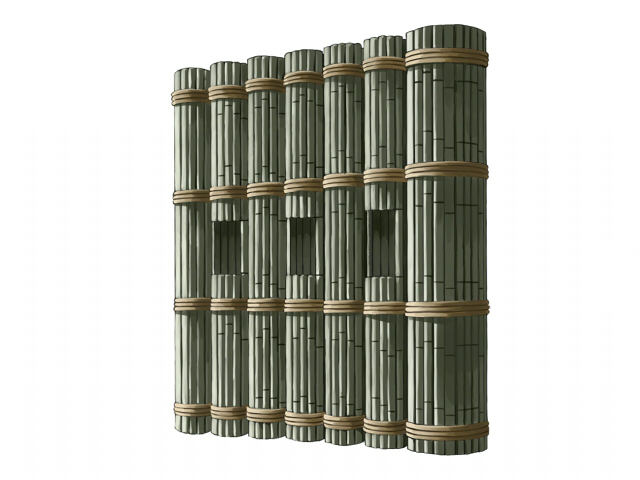

竹束

そこで考案されたのが、竹を束ねて円柱状にした「竹束」(たけたば)です。簡素な造りでしたが、当時の銃弾は貫通せず、銃撃戦での有効な盾になりました。

これを考案したと伝わるのは、「武田信玄」(たけだしんげん)に仕えた足軽大将「米倉重継」(よねくらしげつぐ)です。

この逸話によると、武田信玄は1553年(天文22年)に刈谷原城(かりやはらじょう:現在の長野県松本市にあった城)を攻めた際、まだ鉄砲を備えておらず、敵方が発砲したことで初めて銃撃戦を体験しました。

そこで米倉重継が、戦地の竹林から伐採した竹を束ねて盾にしたところ、盾は銃弾を弾き飛ばし、おかげで武田軍は刈谷原城を攻め落としたと言われています。このとき米倉重継がしたように、竹は遠征先でも入手でき、軽いので容易に運搬できました。その手軽さと確かな防御力が知られ、竹束は他家にも広まったと考えられています。