- 小

- 中

- 大

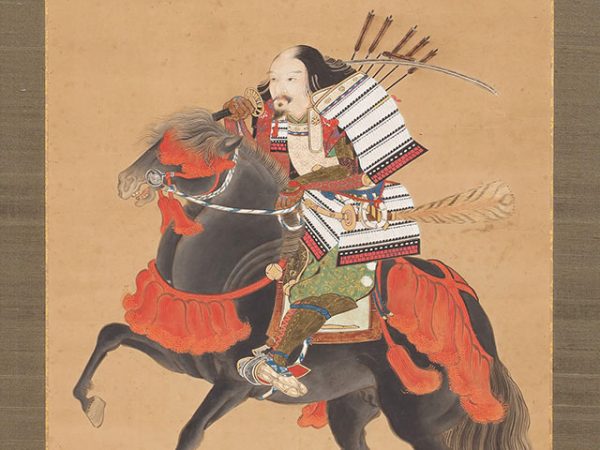

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、刀剣ワールド財団所蔵の浮世絵である楊洲周延 作「小牧山二康政秀吉ヲ追フ」を観て、気付いたことなどを紹介していきたいと思います。

2人だけの登場人物

大胆な構図

楊洲周延 作「小牧山ニ康政秀吉ヲ追フ」

本浮世絵は3枚続きの広い画面ですが、うち2面を騎馬武者1騎が大きく独り占めする大胆な構図。この武者は、「徳川家康」の重臣で、徳川四天王のひとりとしても有名な「榊原康政」(さかきばらやすまさ)。榊原康政に追われて左奥へ走り去る武将は、「羽柴秀吉」(はしばひでよし:のちの豊臣秀吉)です。

本浮世絵は、1892年(明治25年)に発表。1584年(天正12年)に徳川家康と羽柴秀吉の間で発生した「小牧・長久手の戦い」における、羽柴秀吉と榊原康政の逸話を描きます。

合戦浮世絵と言えば、名だたる武将達が画面いっぱいに戦う様を色とりどりに描くことが多いですが、登場人物を2人に絞った本浮世絵は、むしろ大胆な印象があり、手前の榊原康政は、奥の羽柴秀吉よりもずっと生き生きして見えるのです。

小牧・長久手の戦いでの榊原康政

榊原康政

本浮世絵の主役である榊原康政は、少年時代に徳川家康の小姓(こしょう)として仕え始め、成長すると合戦にも加わります。

「姉川の戦い」や「三方ヶ原の戦い」、「長篠の戦い」といった、徳川家康の生涯にとって危機であり、重要な転換点でもあった合戦で手柄を上げた榊原康政は徳川家臣団の中心となり、本浮世絵が主題とする小牧・長久手の戦いでも重要な役目を果たすのです。

「織田信長」が「本能寺の変」で倒れたあと、織田家では後継者争いが発生。織田家の有力家臣である羽柴秀吉と対立した織田信長の次男「織田信雄」(おだのぶかつ)から協力を求められた徳川家康は、羽柴秀吉との対決に臨み、尾張国(現在の愛知県)の小牧や長久手で両軍が激突する小牧・長久手の戦いが開戦するのです。

榊原康政はこの戦いで、羽柴秀吉の甥である「羽柴秀次」(はしばひでつぐ)の部隊を破る活躍を見せた他、織田家に対する羽柴秀吉の姿勢を批判する「檄文」(げきぶん)を書き広めて羽柴軍を挑発し、激怒した羽柴秀吉が榊原康政の首に100,000石の褒美を付けたという伝承も残ります。

小牧・長久手の戦いの戦闘は徳川家康が優勢でしたが、先に織田信雄が羽柴秀吉と講和したことで徳川家康は戦う動機を失い、羽柴・徳川両陣営は膠着状態に入ります。やがて徳川家康も羽柴秀吉と和睦してその政権に従うことになるのですが、その際、羽柴秀吉は榊原康政を徳川家の使者に指名し、徳川家康への忠誠と小牧・長久手の戦いでの働きぶりをたたえて「豊臣」の姓、「従五位下」(じゅごいのげ)の位と「式部大輔」(しきぶたいふ)の官職を授けました。

こだわりの描写

実物の甲冑と旗指物を写し描く

画中の榊原康政

私が本浮世絵を最初に観て驚いたのは、榊原康政が実在する甲冑と旗指物(はたさしもの)を装備している点。

これは、明治時代前期の日本美術界で大きな影響力を持った、「菊池容斎」(きくちようさい)の「前賢故実」(ぜんけんこじつ)によるものかと思われます。

前賢故実は、神話時代から南北朝時代までの人物500人余の肖像を全10巻にかけて描いた伝記集。

様々な画風を学んだ菊池容斎は、「集古十種」(しゅうこじっしゅ)からの引用をはじめとする緻密な時代考証と、人間のモデルによるポーズデザインに基づき、前賢故実を制作しました。その写実的で優れた表現は、幕末から明治期にかけての画家や有職故実(ゆうそくこじつ)の研究者に刺激を与え、「歴史画」の分野ではバイブル的存在となります。

浮世絵では「月岡芳年」(つきおかよしとし)が前賢故実をよく参考にしたことが指摘されていますが、同時期の他の浮世絵師も程度の差こそあれ前賢故実に触れ、何らかの影響を受けただろうことがうかがえるのです。

また、開国後に写実主義を重んじる西洋美術の考えが入ったことも大きな出来事。日本で近代美術が成長を始める一方で伝統的な浮世絵が衰退に向かう当時、本浮世絵の作者「楊洲周延」(ようしゅうちかのぶ)は、この美術の変化を感じ取り、実物を観察して描き写すことが作品の魅力につながると考えたのかもしれません。

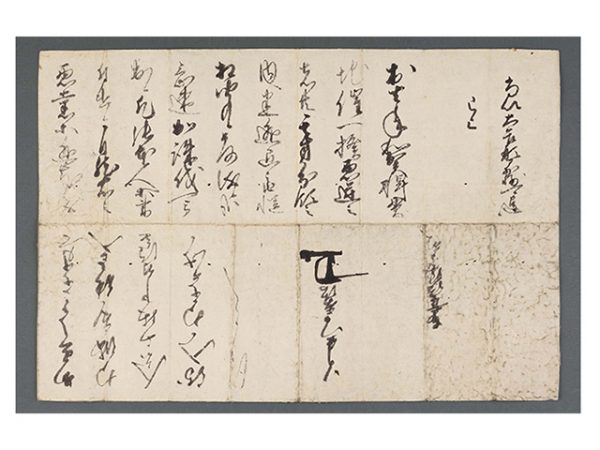

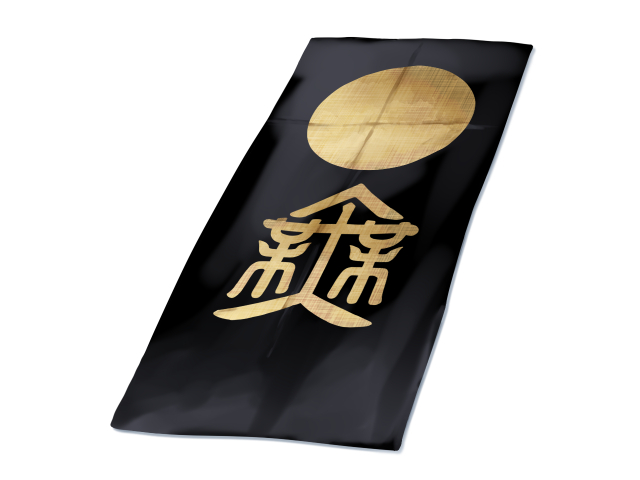

「無」印の甲冑と旗指物

本浮世絵に描かれた甲冑は、新潟県上越市にある「榊神社」(さかきじんじゃ)所蔵の「茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足」(ちゃいとすがけおどしくろぬりおけがわごまいどうぐそく)。旗指物(はたさしもの)は、現在「東京国立博物館」(東京都台東区)が所蔵する「指物」(さしもの)になります。

「茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足」

(榊神社所蔵)

「指物」

(東京国立博物館所蔵)

上記の甲冑と指物は、かつてはどちらも榊原家にありましたが、甲冑は1876年(明治9年)に榊神社が建立したときに寄進され、現在は上越市の有形文化財に指定されます。

榊原康政は「関ヶ原の戦い」後に上野国館林藩(現在の群馬県館林市)を与えられて生涯を終えますが、その子孫は播磨国姫路藩(現在の兵庫県姫路市)など各藩を転々としたあと、江戸時代後期から幕末までは越後国高田藩(現在の新潟県上越市)を統治します。

大名家の交替が多かった高田藩を最も長く治めたのが榊原家だったこともあり、廃藩置県後に旧高田藩士達は「報本反始」(ほうほんはんし:祖先の恩に報いること)の精神を掲げ、榊原康政の霊をまつる榊神社を建立。茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足は、そのご神体として最後の高田藩主だった「榊原政敬」(さかきばらまさたか)が納めたのです。

一方の指物は、しばらく榊原家に伝わりましたが、現在は重要文化財「黒糸威二枚胴具足」(くろいとおどしにまいどうぐそく)や「南蛮胴具足」(なんばんどうぐそく)とともに東京国立博物館へ所有が移っています。

茶糸素懸威黒塗桶側五枚胴具足と指物のどちらも、篆書体(てんしょたい)で「無」の字が大きくあしらわれます。無の字の意味には諸説ありますが、2つを絵の中だけでもそろえて榊原康政に着させ、活躍させたかった楊洲周延の心情はどのようなものだったのでしょうか。

高田藩士の浮世絵師・楊洲周延

脱藩して新政府軍と戦う

楊洲周延

明治時代に風俗画や美人画を多く発表し、人気浮世絵師として知られた楊洲周延は、本名を「橋本作太郎直義」(はしもとさくたろうなおよし)と言い、1838年9月26日(天保9年8月8日)高田藩の江戸藩邸で働く下級武士の子として生まれます。

子供の頃から絵を学び、15歳で「歌川国芳」(うたがわくによし)に入門して浮世絵師の修行を始めますが、時は幕末、橋本直義の人生に大きな影響を与える事件が起こります。

1866年(慶応2年)に江戸幕府と長州藩(現在の山口県)の間で「第二次長州征伐」が始まると、譜代藩の高田藩も動員されます。橋本直義も参加し、このときの様子を「長州征討行軍図」(ちょうしゅうせいとうこうぐんず)に描き留めています。

「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)が始まると、高田藩は上層部が新政府側に従いますが、江戸詰めの高田藩士の一部は幕府側について「神木隊」(しんぼくたい)を結成。橋本直義も浮世絵師活動を中断して神木隊に加わりました。

神木隊は最終的に蝦夷地の箱館(現在の北海道函館市)にて、他の幕府勢力とともに「箱館戦争」(はこだてせんそう)を戦いますが、1869年(明治2年)、新政府軍に降伏。橋本直義自身は「宮古湾海戦」(みやこわんかいせん)で重傷を負い、降伏後は高田藩に送られて禁固50日などの処罰を受けます。

1882年(明治15年)発行の箱館戦争を記した絵本「戊辰の役函館戦記」(ぼしんのえきはこだてせんき)の挿絵は、すでに浮世絵師・楊洲周延として活動していた橋本直義が手掛けましたが、自身も参戦した宮古湾海戦は特に力を込めて描いたように感じられるのです。

榊神社に残る肉筆画

橋本直義は罪を許されると東京へ戻り、本格的に浮世絵制作を開始。楊洲周延の名で、近代化する世相を描いた開化絵や宮廷画、美人画を多く発表し、人気浮世絵師となります。

楊洲周延 作

「小牧山の陣」のイメージイラスト

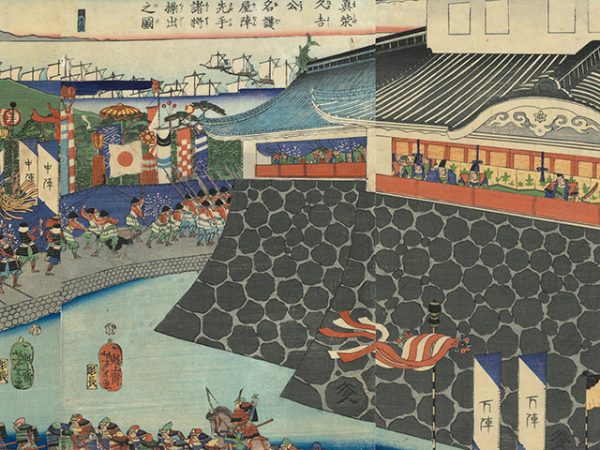

また、浮世絵は江戸時代中期より版画が主流になった中、楊洲周延は肉筆画も制作しました。そのなかで、本浮世絵と同じく小牧・長久手の戦いでの榊原康政を描いた作品が、「小牧山の陣」(こまきやまのじん)です。

榊神社の建立に合わせて制作・奉納され、縦136cm、横204cmの巨大な画面中央には、徳川軍の陣中から羽柴軍の陣をにらんだ榊原康政が檄文をしたためる様が、力強くかつ精密に表されます。

小牧山の陣で榊原康政が着る甲冑は重要文化財・黒糸威二枚胴具足(東京国立博物館所蔵)で、胡坐をかいて座る姿も同具足に付属する「榊原康政像」を大変強く意識しています。

榊原康政の頭上に巻かれた陣幕には徳川家の「三つ葉葵紋」(みつばあおいもん)が大きく染め抜かれますが、これは江戸幕府を懐かしむ気持ちを出すことがまだ憚られただろう当時、楊洲周延が高田藩士の橋本直義として、榊原家や徳川家に対する思いを込めた、意見表明だったのではないでしょうか。

小牧山の陣と比べた本浮世絵は、絵の大きさ、榊原康政の甲冑とポーズなどにおいて、対照的な特徴を持っています。制作時期は離れていますが、楊洲周延は本浮世絵を描くにあたり、小牧山の陣を念頭に置いていただろうと私は推測しています。

晩年まで忘れなかった仲間への思い

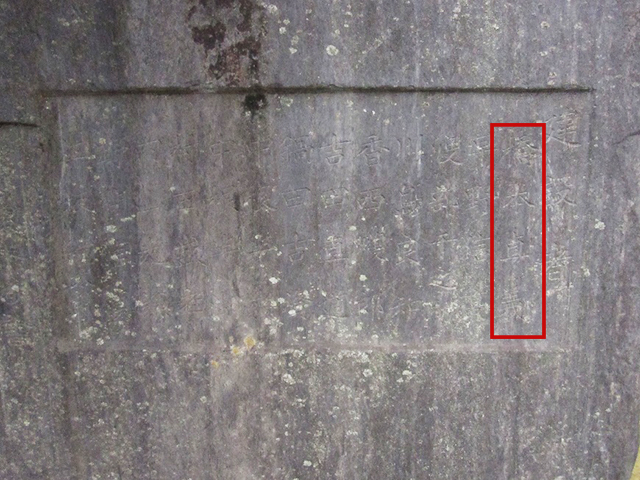

碑の裏面にある建設者欄

最初に「橋本直義」の名がある(赤枠)

楊洲周延は最晩年、戦死した神木隊の仲間を記念する事業に取り組みます。明治の世が40年以上経ち、幕末当時を知る者が減っていくなか、記念碑に戦死者26名の名前を刻み残そうとしたのです。

楊洲周延は記念碑完成前の1912年(大正元年)9月に病死しましたが、2ヵ月後に榊原家の菩提寺である東京池袋の「本立寺」(ほんりゅうじ)に「神木隊戊辰戦死之碑」が建ち、その願いは果たされます。

神木隊戊辰戦死之碑(本立寺)

碑には建設にかかわった者の名前も記され、その最初には楊洲周延の本名「橋本直義」が挙がっているのです。

楊洲周延は、明治時代後期の1890年代から、江戸幕府の儀礼や江戸城内の様子をテーマにしたシリーズ「千代田の大奥」などを発表。

本浮世絵も同時期の作品として抑制された色遣いに共通性を感じさせますが、上記のことを踏まえると、ただ昔を懐かしんで絵画にとどめようというのではなく、新政府に抵抗して死んでいった幕府側の人間、とりわけ神木隊の仲間を忘れまいとする強い決意も含まれているのではないでしょうか。本浮世絵の戦う榊原康政は、神木隊員の姿をも託された鎮魂の像に思えてなりません。