- 小

- 中

- 大

こんにちは、学芸員の山田です。日本では長い間、自分の家族やその一族集団を表す印である「家紋」(かもん)が使われ、かつては着物や嫁入り道具など、身の回りのあらゆる物に家紋が入れられました。博物館で展示された刀剣の拵(こしらえ)や甲冑(鎧兜)に付いた家紋を観て、「これは○○家ゆかりの物かな」と興味を持った人もいるかと思います。日本の家紋は、動物、植物、道具、図形、文字など様々なものをモチーフにしますが、そのなかには敵を攻撃する武器、また自分の身を守る武具をもとにした例もあるのです。武器や武具を図案化した家紋から、気になったものに焦点を当ててみました。

家紋の歴史と種類

武家の拡大と連動

正確な数は不明

家紋を研究する団体の「日本家紋研究会」が、日本に家紋が何種類あるか調べたところ、およそ25,000種類以上の家紋が確認されたそうですが、まだ知られていない家紋も多く、正確な総数は分からないというのが結論。専門団体も未発見の家紋が日本のどこかで使われているという話は、家紋の奥深さを感じさせます。

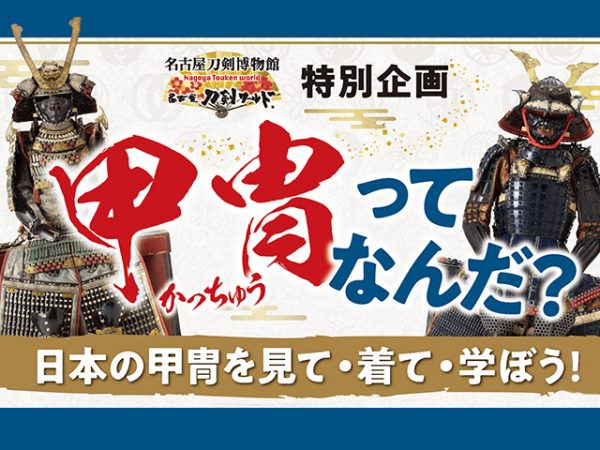

甲冑を描いた家紋

戦国三英傑にちなんだ?鍬形紋

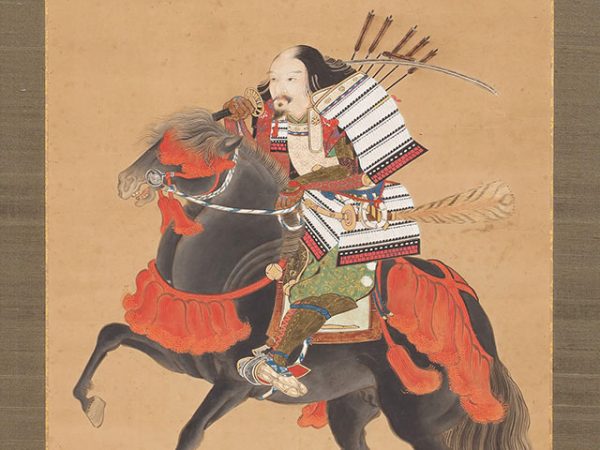

甲冑の中でも最も目立ち、武将の象徴としても尊ばれた兜(かぶと)の「鍬形」(くわがた)に由来するのが「鍬形紋」(くわがたもん)です。鍬形を3つ合わせた「三つ鍬形紋」(みつくわがたもん)は、「徳川御三家」(とくがわごさんけ)のひとつ「紀州徳川家」(きしゅうとくがわけ)の替紋(かえもん:正式な家紋以外の家紋)で有名。

紀州徳川家には、ある晩、「織田信長」(おだのぶなが)と「豊臣秀吉」(とよとみひでよし)とともに鍬形が付いた兜をそろってかぶり、天下国家を論じる夢を見た「徳川家康」(とくがわいえやす)が、初代紀州藩(現在の和歌山県)の藩主となる十男の「徳川頼宣」(とくがわよりのぶ)に三つ鍬形紋を与えたという話が伝わります。

三つ鍬形紋

意外?な小具足の家紋

武器を描いた家紋

組み合わせが多い剣紋

~よく似ているけれど違います~矢羽紋と矢筈紋

元々は武器だった輪宝紋

「鉄黒漆塗輪宝紋蒔絵仏二枚胴」

(刀剣ワールド財団所蔵)

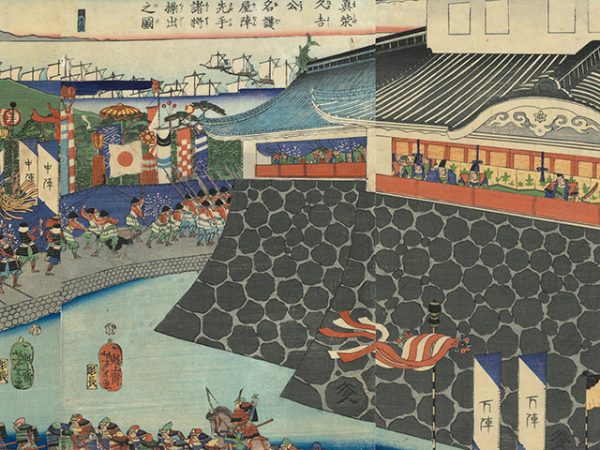

仏教の象徴「輪宝」(りんぽう)は、古代インドで使われた円盤型の武器「チャクラム」が図案化したとされます。輪宝は仏の教えが煩悩を破り、人々に広がっていくことの表れとして、寺院の印に用いられ、家紋としても定着。

「鉄黒漆塗輪宝紋蒔絵仏二枚胴」(てつくろうるしぬりりんぼうもんまきえほとけにまいどう)は胴(どう)の前後に蒔絵(まきえ)で大きく輪宝紋を描きますが、これは輪宝のように戦場ではどこまでも進み、敵を倒そうという意気込みを示したものかもしれません。