刀剣コスプレを撮影する - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

刀剣コスプレを撮影する目的

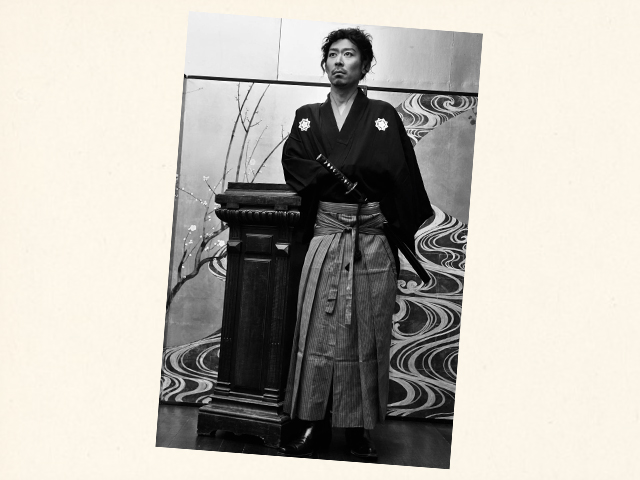

戦国BASARA 石田三成のコスプレ写真

刀剣コスプレをしたなら当然、刀剣コスプレの姿を素敵な写真に残しておきたいものです。そのため、コスプレと撮影は切り離して考えられない密接な関係にあります。

仕上がった写真を見ていくと、メイクの仕上がりやコスチュームの着こなし、自作した衣装や小道具のできが上達していることはもちろん、反省点も見付かることもあります。

それを活かして、次のコスプレのレベルアップにつなげていきます。このように撮影を通して刀剣コスプレのクオリティーアップにつなげることができるのです。

クオリティーが上がるのは、衣装や小道具だけではありません。刀剣コスプレらしい身のこなしやポージングも、画像を通して客観視でき、それをもとに工夫することで、なりたいキャラクターの着こなしやこなれ感の出し方に洗練されるようになります。

やがてその記録は自分の「コスプレポートフォリオ」(作品集)として、コスプレイヤー同士の交流やイベント会場における、セルフ・プロモーションのツールになります。

お気に入りの1枚や映えるカットはSNSなどにアップ。コスプレ仲間達と互いのコスプレ表現を共有しながら、コスチュームや小道具の作り方、メイクの工夫などの情報交換にも活かせます。今ではコスプレイヤーの輪やコミュニティーも全世界に広がっているので、海外コスプレイヤーとのSNSでのやりとりが、コスプレイベント会場での出会いにつながる日が来るかもしれません。

コスプレ撮影の楽しみ方はいろいろ。まずは個人での撮影から気軽に始め、いずれは撮影仲間と共にスタジオを借りたり、ロケを行ったりするなど、写真の仕上がりや完成度を追求する楽しみにも挑戦してみましょう。

写真を趣味とする友人や仲間に声をかけ、作品撮りを依頼して写真補正や、背景の合成・作り込みなどのデジタル加工やレタッチの手法を学びながら、作品作りに取り組むのもおすすめです。

刀剣コスプレを撮影する際のマナー

撮る側も撮られる側もマナーを忘れずに

刀剣コスプレを撮影するうえで最低限守っておきたいマナーがあります。

まず、イベント会場で撮影する際は、事前に規約や会場内のルールに目を通し、分からない場合は主催者や事務局などに問合せておきましょう。

イベントによっては場内でのコスプレはOKですが、撮影は必ず指定の場所で行うという決まりや、イベントブースに出展した関係者のみにコスプレ撮影が許可される場合もあります。

イベント会場だけではなく撮影会などで公園、店舗、アミューズメントパーク、旅館や古民家といった各施設、森や滝などの自然の中で撮影を行う場合には、事前に必ず地権者や管理者に問合せ、事前申請が必要な場合には、ゆとりを持って早めに許可申請を行うようにしましょう。撮影が許可された場合でも、フラッシュ撮影や三脚、自撮り棒といった機材の使用が可能かなどの条件は必ず確認が必要です。

すべての条件をクリアしても、長時間撮影場所を占有しない、通行人や一般観覧者、観光客への迷惑行為は避ける、たとえ撮影の妨げになったとしても、周囲の人や通行人を手で追い払ったり、邪魔者扱いしたりしないなどの基本的な一般ルールは守って、気持ち良く撮影を行いましょう。「さすが、刀剣コスプレイヤーはマナーが良いね」「礼儀正しいね」と言われるよう気を配りたいものです。

また、コスプレイヤー同士で撮影をする場合にもマナーは必要です。まずはお互いに挨拶を忘れず声をかけ合い、撮影依頼をする際には長時間拘束しないように気を配りましょう。逆に「シャッターを押して下さい」と頼まれたときには快く応じ、場面を変えたりしながらいくつかシャッターを押してあげると喜ばれます。

イベント会場などで、刀剣コスプレをしていると「写真を撮らせて下さい」と声をかけられることもあります。カメラマンから撮影をお願いされ、許可したくない場合には、「申し訳ありません。今日はプライベートの撮影を楽しみたいので」、「顔見知りの方以外の撮影は、お断りさせていただいているので」など礼儀正しく断りましょう。

刀剣コスプレを撮影する際の人気のポーズ

歴史系の刀剣コスプレ「坂本龍馬」

刀剣コスプレの撮影では、どんなポーズを決めたら良いのでしょうか?

アニメやゲームの世界を再現する場合は、実際の作品の場面を見て研究し、事前にいくつかの決めポーズを練習しておきましょう。

また、キャラクターのフィギュアなどを確認し、細部にこだわるのも大切です。

歴史系の刀剣コスプレの撮影で必要になるのは、和装特有の立ち振る舞いや、武器のさばき方などの基礎知識。

これがあるかないかでは、写真映えの良し悪しやイメージしたポーズに近付ける表現力などにも影響が出てきます。アクションポーズ集、映画やドラマのスチルなどを参考に、格好良く見えるシチュエーションや構えについて学ぶと良いでしょう。

刀の抜き方や基本の構えを美しく見せるなら、居合や剣道、日本剣道形などの教本もたいへん勉強になります。武器や甲冑は、その時代の戦い方によって進化を遂げてきました。それらの歴史を学ぶことも、ポージングへの理解を深めるコツのひとつです。

どのようなポーズを取るかを決めたら、まずは鏡の前でセルフチェック。実際に撮影されるときは、カメラマンのシャッターに合わせ、リズミカルにポーズを変えていきましょう。

女性は男性と比べると身体のラインが細く、力強いイメージを表現するのが難しい場合があります。男性キャラクターのコスプレを行う場合には、顎を引き肩を広げて三角形を作るイメージを持つのがコツ。肩甲骨を背中側に寄せるように締めると自然に肩と胸が開き美しく見えます。また、肘を外へ広げるのもおすすめです。

足も肩幅より少し広めに開いて、膝やつま先を外側へ向けましょう。足幅を肩幅よりやや広く、重心は後ろに置くことで自然に背筋がピンと伸び、和装らしい凛とした佇まいを表現できます。

反対に女性を表現するなら、肩をなだらかに落とし、やわらかなラインを作り、身体の傾け方や角度を細かくチェックして女性らしいくびれを表現しましょう。

日本刀を構える場合、左手は中指、薬指、小指で柄(つか)の下部分から支えるように持ち、右手は鍔(つば)に近い部分に上から手を置き、手首を少し下に倒しながら握ります。このように構えると、刀を振る際、左手が軸となり、「鋒/切先」(きっさき)がブレずに美しい動きとなります。

腰の刀を鞘(さや)から抜く際の所作は、少しだけ刀を鞘から抜き、柄を握った右手を後ろ(上方向)へ引いて、鯉口を切るように動き、右手を後ろに引きながら鞘を持つ左手を奥(自分の前方向)に傾けて、刀を水平に鞘から一気に抜くと見栄えが良くなります。そのとき肩に力を入れず、勢い良く抜くことがコツです。また、納刀する際も抜刀する際と同じ体勢で行います。

帯刀(たいとう)、抜刀時には腰もとを見ず、前(相手)を向いたまま抜くと、刀剣コスプレらしい動きとなります。なお、抜刀時には周囲へ細心の注意を払い、安全を確かめてから刀を抜きましょう。

武士らしい構え~時代劇の殺陣~

武士らしい構えを学ぶためには時代劇の殺陣(たて)や歌舞伎の立ち回りを見ることをお勧めします。

また、男性が女性を演じるなら、女性以上に女性らしく見せる女形の所作や、名優達の芸談もとても参考になることでしょう。

さらに、女性が男性を演じる場合には、宝塚の立ち役の所作なども、とても勉強になります。

お芝居や映画を観る際も、ぜひ刀剣コスプレの撮影を意識して役者さんの所作を注視、研究しましょう。例えば「鬼滅の刃」(きめつのやいば)主人公の「竈門炭治郎」(かまどたんじろう)であれば、刀を抜いて鬼と対峙するシーンや、「型」と呼ばれる技を繰り出した瞬間のポーズを。同じく鬼滅の刃に登場する「我妻善逸」(あがつまぜんいつ)であれば、型を繰り出す前の目を閉じて前かがみになり刀を構えるポーズなどが印象的で、写真映えします。

まとめ

せっかく衣装や小道具をそろえ、特殊メイクをして刀剣コスプレをしたのなら、ぜひ写真に残しておきたいもの。それもただ写真に残すだけでなく、なりたいキャラクターを真似たポーズも大切です。自分はちゃんとポーズが取れているかをセルフチェックしたり、人に見て貰ったりしてアドバイスを貰うのも良いでしょう。

撮影する場合は、場所によってルールやマナーがあるので、それらを守って楽しい撮影会に臨んでみましょう。カメラマンに教えて貰ったり、自分で研究してみたりして、思い出に残る1枚を作ってみてはいかがでしょうか。