第1回

好きな日本刀(前編)

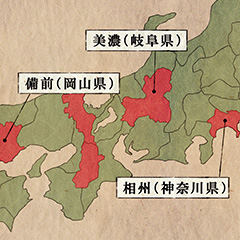

刀剣女子のライター達による座談会。記念すべき1回目となる今回のテーマは「好きな日本刀」について!普段から様々な日本刀に触れているライター達が、実在する名刀や「隕石」で作られた刀剣など、それぞれが「推し」の刀について語ります!

今回の参加者

-

つばめ

つばめ

-

みそ

みそ

-

青虫

青虫