- 小

- 中

- 大

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、大阪港に行く用事ができたので近くに何かないかと調べたところ、「天保山」(てんぽうざん)という山があるのを知りました。どこかで聞き覚えがある山だなあと思ったら、この天保山を描いた浮世絵が当館にあったのです。これはぜひとも足を運んでみなければということで、実際に現地へ行ってきました。

天保山(てんぽうざん)とは

まずはじめに、「天保山」(てんぽうざん)についてご紹介しましょう。天保山は、大阪市港区に造られた人口の山です。江戸時代、現在の大阪市内を流れる旧淀川(よどがわ)の水害等を防ぐため、下流部を切り開いて安治川(あじがわ)が造られました。安治川は水運の拠点となりましたが、川底に積もる土砂のせいで度々氾濫。そのため、幾度となく川ざらえ(川底の土砂などを取り除くこと)が行われました。

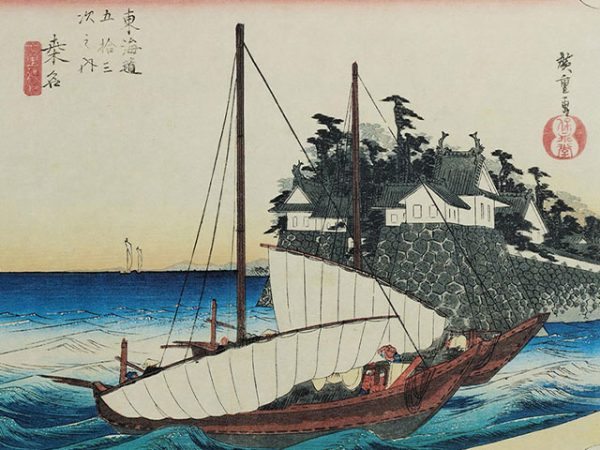

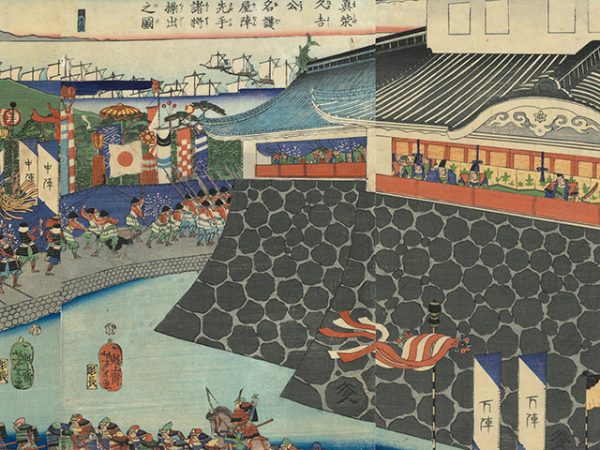

なかでも、1831年(天保2年)から2年に亘って実施された川ざらえは大掛かりなものだったそう。たくさんの人々が参加し、まるでお祭りのような賑わいだったと言われています。このとき取り除かれた土砂を安治川の河口に積み上げてできたのが天保山で、高さは約20メートル、周囲約200メートル。灯籠(とうろう)が設置されて安治川に入る船の目印となったことから、「目印山[目標山]」(めじるしやま)とも呼ばれたそうです。

のちに、桜や松の木などを植えて景勝地として整備され、茶店もあってとても賑わうようになります。1864年(元治元年)には海防の拠点となって台場が築かれ、大砲(たいほう)も設置されました。

なお、山の高さは地盤沈下などの影響を受けてだんだんと低くなり、現在では4.53メートルの小さな山となっています。

天保山と浮世絵

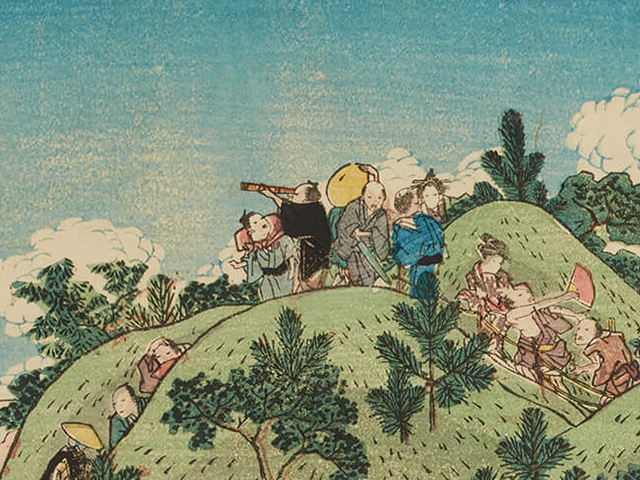

歌川貞升 作「浪花天保山風景」

天保山のいま

現在、天保山の一帯は「天保山公園」として整備されています。遊具が設置され、子ども達が元気に遊んでいました。

公園の一部は少々高くなっています。その一角に「大阪・天保山 山頂」の看板があるのですが、階段を数段上がるだけであっという間に辿り着きました。山頂からは安治川や天保山渡船場がよく見えます。標高は5メートルにも満たないものの、これも立派な登山ですね。

なお、看板の隣にあるのは三角点。三角点とは、地球上の正確な位置を求める測量を行うときの基準となる点のことです。

天保山公園の石銘板

天保山山頂の看板と三角点

また、入口には先ほどご紹介した浮世絵、歌川貞升 作「浪花天保山風景」の陶板も設置されていました。解説パネルによると、「大阪城天守閣」(大阪市中央区)の所蔵品をもとに作成したそうです。結構大きな物で迫力がありました。

歌川貞升 作「浪花天保山風景」の陶板

現在の天保山は浮世絵の様子とは大きく変わっています。しかし、公園内には散歩をしたり遊んだり、ベンチに座ってのんびりしている人達の姿がたくさん。目に見える景色は変化しても、町の人々にとって憩いの場であることには変わりないのだなと思いました。

天保山公園の近くには、「天保山大観覧車」や世界最大級の水族館「海遊館」(大阪市港区)などもあります。これらを目当てに訪れることが多いのだろうと思いますが、ぜひ、天保山まで足を運び、昔の人々に思いを馳せてはいかがでしょう。

浮世絵に描かれた風景を巡る旅はまだまだ続きます。次回もお楽しみに!