第1回

つばめ

つばめ

仔竜

仔竜

甘味

甘味

司会

司会

司会

司会

よろしくお願いします。

司会

司会

日本刀を鑑賞する3つのポイントがありますよね。

つばめ

つばめ

仔竜

仔竜

司会

司会

そうですね。

まず、今回は日本刀の姿について、詳しく語っていきましょう。

甘味

甘味

私が日本刀の姿で、いちばん注目するのは反りです。反りとは、鋒/切先から棟区までを線で結んで、棟とその線までが一番離れている寸法のことを言います。反りって、本当に美しいなって思います。

司会

司会

反りの種類は時代によって変化していますよね。

つばめ

つばめ

変化の主な理由は、戦闘様式の変化によるものです。

甘味

甘味

平安時代から鎌倉時代初期にかけては、戦闘様式は馬上戦で一騎打ち。腰に吊した太刀を馬上で素早く抜くには、反りがある刀の方が抜きやすいのです。このため、この時代の太刀は、反りが大きくて優美な「腰反り」(こしぞり:反りの中心が茎に近いところにあるタイプ)でした。

それが南北朝時代になると、戦闘様式は馬上戦の集団戦へと変わり、大太刀を背中にかつぐようになります。このため、反りは中くらいで壮麗な「中反り」(反りの中心が刀身の中心にあるタイプ)となったのです。さらに、室町時代や戦国時代になると、戦闘様式は徒戦(かちいくさ)となって、打刀を腰帯に差すようになります。このときに反りは浅く潔い「先反り」(反りの中心が鋒/切先寄りにあるタイプ)に変化。刀は反りが浅い方が、狭い場所で抜きやすいのです。そして、江戸時代になると、もっと反りがなくなって「無反り」になります。新々刀以降はまた違いますけどね。

司会

司会

どうして、江戸時代には、反りがなくなったんでしょう?

仔竜

仔竜

江戸時代は、戦がほとんどない平和な時代でしたよね。そこで流行したのが「剣術」です。戦はないけれど、武士はいざというときのために訓練をしていたんですね。剣術は真っ直ぐな「竹刀」(しない)を使って練習するので、本番で使用する日本刀も竹刀に似た反りのない物の方が扱いやすかったです。

司会

司会

なるほど。

ところで、反りって「短刀」にもあるんですか?

甘味

甘味

もちろんですよ。短刀の反りも違いがあって楽しいです。

仔竜

仔竜

甘味

甘味

このように、反りを観ると、ある程度、刀が作られた時代が分かるようになります。

また、日本刀の美しさが表現される要になる箇所と言えるので、じっくりと観るようにして下さい。

司会

司会

つばめ

つばめ

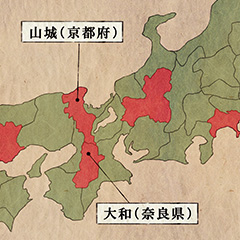

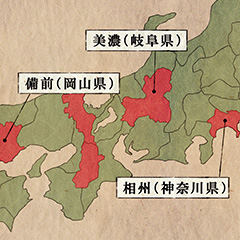

それは、鎌倉時代後期に「相州伝」(そうしゅうでん)が完成したことが関係してますよね!

司会

司会

そうなんですか?

つばめ

つばめ

仔竜

仔竜

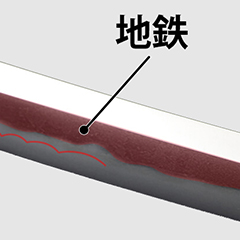

正宗が完成した相州伝は、本当に画期的。硬軟の地鉄を合わせて強度を向上し、また柔度も実現したんですよね。

つばめ

つばめ

そう。「折れない、曲がらない、よく斬れる」のに加えて、身幅が広くて豪壮なのに、重ねが薄いから軽量化にも成功したんです。だけどそのあと、刃長が3m、4mまで大太刀化。馬上でバランスを取って担ぐことができなくなり、戦場まで侍従に徒歩で持たせたと言われています。でも、それでは、いざ使うときに使い勝手が悪くて困りますよね。

司会

司会

それで、室町時代には、太刀が打刀に大磨上(おおすりあげ)されて、短くなったんですね。

つばめ

つばめ

そうなんです!そんな最強の刀・相州伝は、伝法が高度過ぎて継承されず、今では、もう誰も作れないと言われています。だから鎌倉時代後期頃の刀は、貴重なんです。

仔竜

仔竜

そういえば、江戸時代に「山田浅右衛門」(やまだあさえもん)が切れ味を試す「試し切り」をしていましたが、正宗などの鎌倉時代後期の刀は貴重過ぎて試し切りができなかったそうです。だから、業物にはトップブランドの正宗が入ってないんですよ!

甘味

甘味

ランクが付けられなかったほど貴重だったんですね!

司会

司会

日本刀の姿について語るには相州伝は欠かせないですね。

司会

司会

「姿が素晴らしい」というイチオシの刀はありますか?

甘味

甘味

つばめ

つばめ

仔竜

仔竜

私は桑名宗社所蔵の「太刀 銘 勢州桑名郡益田庄藤原朝臣村正作/天文十二天癸卯五月日」です。反りは3㎝。室町時代には反りは浅いはずなんですけど、実戦では使わず神社などに奉納された刀は別だったようです。戦時中、黒漆を塗られて疎開していた太刀なんですけど、最近になって黒漆が取り除かれて研磨されたら、それはもう美しくて。いつか絶対に実物を観に行こうと思います。

司会

司会

皆さんのイチ押しの刀はそれぞれ特徴的ですね。日本刀の姿はたくさん観るところがあります。今回語り足りなかったところもありますが、今回はここでお開きにします。

次回は、刃文についてお話していきます。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

今回は、「日本刀の鑑賞ポイント」について語っていきたいと思います。