第1回

こだち

こだち

甘味

甘味

ふくぷく

ふくぷく

ふくぷく

ふくぷく

メモを取る際に展示室の壁や備品に用紙をあてて書くのは、それらを傷付けることがあり、マナー違反ですから、下敷き代わりになる、厚手の表紙がついたメモ帳を持参することをおすすめします。

そういう筆記用具を持っていない場合でも、美術館・博物館が貸し出してくれることも多いので、スタッフに相談してみるといいですよ。

甘味

甘味

メモのできる美術館・博物館でも、スケッチは遠慮してほしいという方針の館が多いので、展示会場のルールを確認し、これに従いましょう。

こだち

こだち

欧米の美術館・博物館では、来場者が展示品のスケッチをする光景はめずらしくないのですが、日本では認められていないことが多いですね。

その理由は、日本の美術館・博物館が欧米に比べて小規模なため、展示品の近くに長時間立ち止まってスケッチする人がいると、混雑を招くから、と知ると納得できます。

こうしたマナーやルールは、展示品を守り、他の観覧者を邪魔しないためのものですから、守りつつ刀剣鑑賞を楽しみましょう。

甘味

甘味

こだち

こだち

甘味さん愛用の単眼鏡は、アートスコープとも呼ばれる拡大鏡で、展示品の細部まで観察できる便利なツール。

これと似た物に、スポーツ観戦用や観劇用のオペラグラスがありますが、これらは遠方に焦点が合うように設計してあることが多く、展示品は近すぎてピントが合わない製品があるので注意して下さい。

ふくぷく

ふくぷく

私は、日本刀の展示会に行く日は黒い服装で出かけます。

白っぽい服装は、展示ケースに映り込みやすいので、鑑賞や撮影の妨げになるからです。

こだち

こだち

ふくぷくさんが提案する黒コーディネイトは、刀剣鑑賞に限らず、展示ケース越しに鑑賞や撮影をする際の参考になりますね。

撮影OKの展覧会で、撮影中は夢中で気づかなかったのですが、あとで写真を確かめたら、展示ケースに映り込んだ自分が日本刀に被っていてがっかりした経験があるのです。

主役は日本刀ですから、黒い服装で黒子に徹することにします。さて、刀剣女子のライターは、刀剣鑑賞の際に、まず日本刀のどの部分を観ているのでしょうか?

甘味

甘味

こだち

こだち

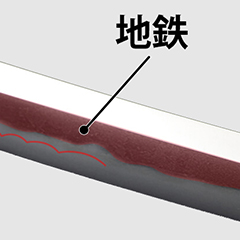

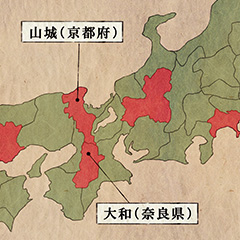

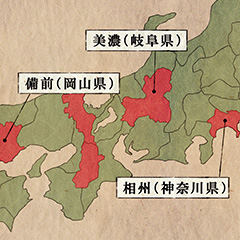

甘味さんの言う、姿・刃文・地鉄は、古くから刀剣鑑賞のポイントとされてきました。

この3つは、日本刀がいつ頃、どの地域で作刀されたかのヒントになり、また、手がけた刀工の作風がよく現れる魅力的な部位だからです。

こだち

こだち

そのスタイルや輝きを観るのも楽しいですし、刀身の長さや、反りの中心が刀身のどのあたりにあるかは、各時代の戦闘様式に合わせて変化しているため、姿から作刀年代を推察することもできるのです。

こだち

こだち

地鉄は、日本刀の原材料である玉鋼(たまはがね)を、何度も折り返し鍛錬することで刀身に現れる模様のことで、鍛肌(きたえはだ)とも呼ばれます。

この模様は、原材料の性質や折り返し鍛錬の回数により、多種多様な仕上がりになるため、地鉄は作刀された地域や、刀工の流派を知る手がかりになるのです。

こだち

こだち

甘味

甘味

沸や匂は、照明の当たり具合によって鮮明に見えることがあるんです。だから私は、自分が動いて、よく見えるスポットを探します。真正面から観るだけでなく、視点の角度や高さを変えてみて、一瞬のきらめきを捉えて下さい。

ふくぷく

ふくぷく

刀剣展示の照明は、平均的な女性の身長、155cmの人が観やすいようにセットしてあることが多いそうです。これより背の高い人は、試しにかがんで観てみたらどうでしょう。

反対に小柄な人は、ヒールのある靴や、厚底靴を履いていくといいかも知れません。また、私は刃縁(はぶち:刃文と地鉄の境目)の輝きが観たいとき、刀身全体が視界に入る所まで離れて、照明がうまく当たってキラッとする立ち位置を探しています。

こだち

こだち

これは良いことを聞きました。じっくり観たいからと展示ケースに近づきがちですが、しゃがんで仰ぎ見たり、立ち上がって見下ろしたり、離れたりして、自分のベストポジションを探すのが大事なのですね。

こだち

こだち

また、美術館・博物館は、展示品が映えるように照明の当て方を工夫しており、刀剣展示の場合は、1振ごとに「刃文を観てほしい」、「地鉄の肌模様が美しい」といった見どころに合わせて照明を変えている場合もあります。

こだち

こだち

こうした照明を味方に付けて、日本刀が最も輝く瞬間を捕まえたいですね。

ところで、刀剣女子のライターは、刀剣展に出かける前に予習しますか?それとも感性に任せて受けとめるタイプですか?

ふくぷく

ふくぷく

予習しなくても楽しめるとは思いますが、展示される刀剣の来歴や特徴を知っていると、見方が深まりますよ。

例えば、刀身のこのあたりに沸が見られるという予備知識があれば探しやすいですし、それを見つけたときは「本当にあった!」と答え合わせができたようで嬉しいですからね。

甘味

甘味

私は、この展覧会に行くと決めたら、公式サイトに公開されている展示品リストをプリントアウトして持ち歩いています。これを読み返したり、調べたりするのが予習になりますし、テンションが上がってくるんです。

こだち

こだち

ふくぷくさんも、甘味さんも予習派ですね。確かに、展覧会の展示品リストを観ているうちに、お目当ての日本刀ができて、どんな武将が愛蔵し、その後、どのような経緯をたどったのかを知りたくなってきます。

そうなったら、もう立派な刀剣ファンなのです。

名刀を個人で蒐集するのはハードルの高い趣味ですが、日本には由緒ある日本刀を所蔵・展示する美術館や博物館、城郭、郷土資料館が数多く、常時、一般公開しています。

日本刀はアクセスしやすい文化財・美術品であり、刀剣鑑賞は誰でも始められる楽しみなのです。まずは身近な刀剣スポットや刀剣展を探して、日本刀の輝きや姿の良さを体感することから始めてみませんか。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

博物館・美術館は刀剣鑑賞入門に最適のスポットです。そこでのマナーは、歴史展や絵画展と変わりません。まず、撮影OKの展覧会でも、多くの会場はフラッシュ撮影を避けるように指定していますから、誤ってフラッシュを作動させてしまわないように設定しておきましょう。

また、ほとんどの美術館・博物館は、メモを取っても構わないとしていますが、使用できる筆記用具は鉛筆のみと定めています。これは、インク式筆記用具やシャープペンシルのインク、芯が飛散して、展示物を傷付けるおそれがあるからです。この他に、刀剣女子のライターからアドバイスはあるのでしょうか?