第1回

ふくぷく

ふくぷく

仔竜

仔竜

甘味

甘味

仔竜

仔竜

ふくぷく

ふくぷく

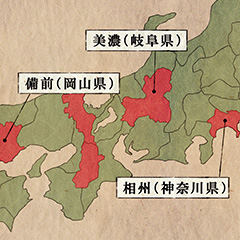

五箇伝における各伝法の詳細は、これからそれぞれ取り上げるのでここでは省略しますが、特定の5つの地域で独特の作刀法が発展した理由は実に様々。

例えば、水や砂鉄など、作刀に必要な材料が揃えやすかったり、都に近かったりするなどの立地条件、あるいは時代背景といったことが挙げられます。

ふくぷく

ふくぷく

ある刀工が編み出した作刀法がその弟子へ、さらにその弟子へと伝えられていくことで、各伝法が地域全体に広まって、それぞれの作風が確立されていったのです。そして、地域ごとの伝法を習得した刀工が別の地域へ移住し、そこでまたその作刀法が伝えられたことにより、地域それぞれの優れた技術が共有、及び融合されて五箇伝が発展していきました。

甘味

甘味

五箇伝は古刀期の作刀に用いられた伝法を指す言葉ですが、実は当時の刀工達が、自身の作刀法を五箇伝で分類していた訳ではありません。

日本刀の研師(とぎし)であり、鑑定業を代々生業(なりわい)としていた「本阿弥家」(ほんあみけ)が、各地域に伝わる作刀法を体系付けたことが五箇伝の始まりだと言われています。

ふくぷく

ふくぷく

この長年に亘る刀剣鑑定で本阿弥家が知り得たことのひとつが、地域ごとに特性が見られる作風の違いでした。

同家はこれを体系付け、刀剣鑑定に用いるようになります。

ふくぷく

ふくぷく

そしてこれを、もともとは群馬県前橋市の医師の子として生まれ、のちに日本刀研究・鑑定の重鎮となった「本阿弥光遜」(ほんあみこうそん)が最終的にまとめ上げました。

以後、五箇伝が日本刀を分類する際の、基本のひとつとなったのです。

ふくぷく

ふくぷく

私はなぜか、長大な姿の日本刀に惹きつけられてしまうのですが、「刀剣ワールド財団」所蔵の大和刀では、「太刀 銘 為近作[千手院]」(たち めい ためちかさく[せんじゅいん])がお気に入り。長寸で反りが深いことに加え、重ねが厚い姿からは、力強さと優美さの両方を感じられます。

甘味

甘味

「為近」は「大和五派」(やまとごは)の総称で知られる5つの刀工集団のひとつ、「千手院派」の刀工ですよね。

千手院派は大和五派の中でも、最も古い平安時代末期からの活動が見られ、「東大寺」(奈良県奈良市雑司町)の末寺(まつじ:本山の支配下にある寺)であった「千手院」に従属して作刀していたことから、この呼称が付けられています。

ふくぷく

ふくぷく

「飛鳥京」(あすかきょう)や「平城京」(へいじょうきょう)など、古代日本の都は現在の奈良県にあり、刀工達は国家の庇護のもと、作刀を行っていました。

ところが、794年(延暦13年)に「平安京」、つまり現在の京都へ遷都されたことにより、大和鍛冶は一時的に衰退します。

ふくぷく

ふくぷく

しかし、平安時代末期頃から、実質的な権力者であった「藤原氏」が仏教振興政策を実施。

これが背景となって、大和国に鎮座していた有力寺院が勢力を拡大します。すると、武装した僧侶である「僧兵」(そうへい)が出現し、戦闘を繰り返すようになったのです。

ふくぷく

ふくぷく

大和五派は①千手院派のほか、②「当麻派」(たいまは/たえまは)、③「尻懸派」(しっかけは)、④「手掻派」(てがいは)、⑤「保昌派」(ほうしょうは)で構成されており、僧兵を抱える東大寺や「興福寺」(こうふくじ:奈良市登大路町)といった有力寺院に従属していました。

ふくぷく

ふくぷく

つまり大和五派は、僧兵達の武器となる日本刀の作刀に従事したことで、発展していくこととなったのです。

本太刀のように長寸で重ねが厚い姿は、一般的な大和伝の日本刀に共通する特徴。僧兵達による激しい合戦に耐え得る強靭さを持った、実用性重視の造りになっています。

仔竜

仔竜

ふくぷく

ふくぷく

仔竜さんから本脇差を紹介された刀剣ワールドライター達は、「曲線美がたまらない」、「鎬/鎬筋[しのぎ/しのぎすじ]はあるけれど、横手/横手筋がないところがスタイリッシュな雰囲気を醸し出している」とその姿を大絶賛。

ふくぷく

ふくぷく

この横手/横手筋がないところが一般的な薙刀の特徴であることから、本脇差が薙刀の茎(なかご)を磨上げて、鋒/切先をほど良いバランスのところで切った、いわゆる「薙刀直し」であることが分かるのです。

甘味

甘味

「則長」は尻懸派の「実質上」の祖と言われている刀工です。これは、則長の父「則弘」(のりひろ)を同派の始祖とする伝承があるにもかかわらず、その現存刀がないことが理由です。則長は、同銘が数代(4代、もしくは6代の説もあり)に亘って存在しています。

ふくぷく

ふくぷく

尻懸派の始まりは、鎌倉時代後期に当たる建治年間(1275~1278年)頃に、則弘が東大寺の裏手に移転したことがきっかけ。

「尻懸」の呼称の由来は、神社の祭礼で神輿が巡行する際、座って休憩を取るための「尻懸石」(しりかけいし)があった場所に、則弘らの鍛冶場が位置していたことが由来と言われています。

ふくぷく

ふくぷく

前述の通り、尻懸派を含む大和伝の刀工が作刀した多くの日本刀が、僧兵の戦闘用でした。そのため、いわゆる「非売品」であったことから、その作刀には銘を切る必要がなかったと考えられているのです。

そんな中で、筆者や仔竜さんお気に入りの大和刀は在銘品となっているため、歴史的資料になり得る1振だと言えます。

ふくぷく

ふくぷく

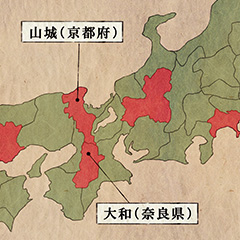

大和伝は平安時代前期以降に成立したとされていますが、それより少し遅れて、同時代中後期以降に現在の京都府南部に当たる山城国で発祥したのが山城伝です。

平安京への遷都により朝廷が置かれ、同国が日本の政治や経済における中心地となったことで、全国各地の刀工達が集まって来るようになり、山城伝の繁栄へと繋がりました。

ふくぷく

ふくぷく

大和伝と近い時期に成立した山城伝ですが、それらの違いはどのようなところにあるのか、ここでも皆さんのお気に入りの刀剣を通じて考えてみましょう。

甘味

甘味

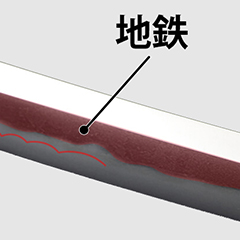

私は最近、日本刀の地鉄に注目して観ることがマイブームなのですが(笑)、山城伝の作刀であれば、「粟田口吉光」(あわたぐちよしみつ:通称 藤四郎[とうしろう])の地鉄について語りたいです!

地鉄は刃文などと同様、角度、照明の種類や当たり方で見え方はもちろん変わりますが、吉光による地鉄の魅力をひと言で表すとすれば、「吉光の地鉄がいちばん見応えがある」というところでしょうか。

仔竜

仔竜

「粟田口派」には始祖の「国家」(くにいえ)や、その子ども達である「粟田口六兄弟」など優れた刀工が多くいますが、なかでも吉光は、豊臣秀吉の愛刀であったと伝わる「天下三作」(てんがさんさく)の1振に選ばれるほど、特に技術力が高いと評される、鎌倉時代中期に活躍した短刀の名手なんですよね。

甘味

甘味

最初は私も号の由来となった、ナマズの尾に似た「ふくら」の大きな姿を楽しんで観ていたのですが、再刃したことで変わったかもしれない地鉄が気になるようになりまして。

焼き直すときは姿を維持することに最も注力するので、地鉄をもとの日本刀と同じように再現するのは、焼き加減によっては折れてしまうこともあり、やはり難しいと言われているのです。

ふくぷく

ふくぷく

こちらの短刀は「地沸」(じにえ)が冴えて細かく、キラキラと輝くように見えるのが甘味さんの推しポイントということで、刀剣ワールドライター達は、「徳川美術館に行って、鯰尾藤四郎と一緒に単眼鏡で実物を観て堪能してみたい!」と盛り上がりました。

仔竜

仔竜

ふくぷく

ふくぷく

本刀は、地肌に沸が密着しているかのような梨子地肌の地鉄と、輝くような「小沸」(こにえ)がよく付いた刃文が本当に綺麗で、地刃共に冴えていますよね。

本刀は無銘ですが、その刀身からは「鉄色青く刃白し」と評される粟田口派の特徴が観て取れます!本ページを読んでいただいている皆さんも、動画「[刀 粟田口]特別重要刀剣」で実際にご覧になると、沸が強く出て白く際立っている様などがお分かりいただけるのでオススメです。

ふくぷく

ふくぷく

仔竜さんによる本刀の解説を聞いて、刀剣ワールドライター達の間で満場一致の感想となったのは、本刀の作風から「品格を感じられる」ということ。

ふくぷく

ふくぷく

それもそのはず、山城伝の刀工達が作刀を行っていた地域は朝廷に近く、いわゆる「源平合戦」(別称:治承・寿永の乱[じしょう・じゅえいのらん])が始まる平安時代末期に入るまでの日本刀は、雅で風流な物を好む、天皇や貴族の需要に応じて作られることが多かったのです。

ふくぷく

ふくぷく

これに対して、大和伝の日本刀は装飾性をなるべく削ぎ落とした、地味で力強い印象を受ける作風になっています。

これこそが、大和伝と山城伝の大きな違いと言えるのです。

ふくぷく

ふくぷく

本刀を作刀したと鑑せられる「粟田口国吉」は、粟田口六兄弟の長男「国友」(くにとも)を父に持つ「則国」(のりくに)の子。

短刀の作例が多く、剣の作刀技術が高かったことでも知られています。

ふくぷく

ふくぷく

甘味

甘味

本太刀は、「腰反り」が高く付いて小鋒/小切先が施された姿で、どちらかと言うと古雅な雰囲気を漂わせていますが、実は国行は、身幅が広くて中反りが付く堂々とした姿の作風も得意としていたんですよね。

この2様式をどのように使い分けていたのかは定かではありませんが、それらを自在に操れるほどの高い作刀技術があったことは確かだと言えます。

ふくぷく

ふくぷく

国行は、国宝に指定されている「明石国行」(あかしくにゆき)など多数の著名作を手掛けた、来派を代表する名工です。

来派は、粟田口派とバトンタッチをするかのように、鎌倉時代中期頃に登場しました。

ふくぷく

ふくぷく

来派の刀工は、来国行が2様式を使い分けていたように、優美な作品だけでなく、一見しただけでは山城物とは気付かないような、「猪首鋒/猪首切先」(いくびきっさき)風のしっかりとした姿の太刀を作刀することにも優れていました。

ふくぷく

ふくぷく

つまり来派は、山城伝における他の流派とは一線を画す技量を持っていたことで、時代によって変わった需要に柔軟に応えることができ、繁栄していったと言えるのです。

ふくぷく

ふくぷく

今回は、大和伝と山城伝における刀剣ワールドライター達のお気に入りの刀剣をご紹介しましたが、同じ伝法の作刀であっても、姿や地鉄など着目するポイントが違っていました。

しかし、それらのポイントから見えてきたのは各伝法の部位ごとの特色だけではなく、そこから醸し出される「地味だけどしっかりとした造りの大和伝」と「気品溢れる優美な雰囲気の山城伝」、両者それぞれが持つ魅力だったのです。

ふくぷく

ふくぷく

そしてもうひとつ分かったのは、各伝法で異なる魅力が現れているのは、時勢によって変化する日本刀所持者や使用者の需要を、それぞれの作風に色濃く反映させた結果であったということ。日本刀の歴史は、日本そのものの歴史と深く繋がっていることを改めて知った座談会になりました。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

五箇伝は、①大和国(現在の奈良県)、②山城国(現在の京都府南部)、③備前国(現在の岡山県東南部)、④相模国(現在の神奈川県)、⑤美濃国(現在の岐阜県南部)の5つの地域で発祥した作刀の伝法のこと。