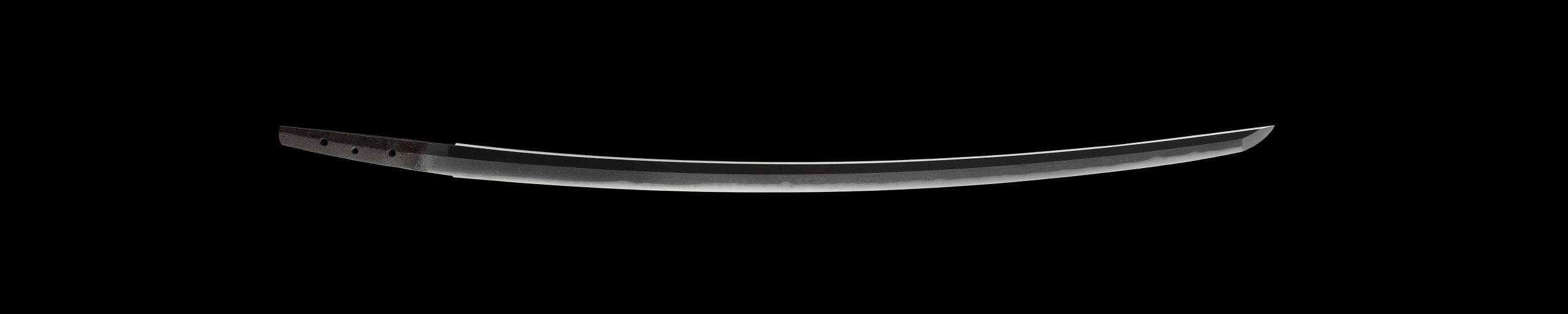

本太刀は、鎌倉時代に備前国(現在の岡山県)にて活動した「吉岡一文字派」(よしおかいちもんじは)の作品で、「豊臣秀吉」の弟「豊臣秀長」(とよとみひでなが)の愛刀です。豊臣秀長の長女「菊姫」(きくひめ)が、「毛利秀元」(もうりひでもと)に輿入れする際、引き出物として贈られたのが本太刀でした。以降、本太刀は毛利家に伝来することとなります。

豊臣秀長は、一代で名を挙げた豊臣秀吉が信頼した弟であったことから、豊臣秀吉の家臣からの信頼も厚かったと伝わる人物。大和国(現在の奈良県)、紀伊国(現在の和歌山県、三重県南部)、和泉国(現在の大阪府南西部)の3ヵ国、110万石を領し、「従二位大納言」(じゅにいだいなごん)に任じられるなど豊臣政権の重鎮でした。

吉岡一文字派は、「福岡一文字派」(ふくおかいちもんじは)に続いて鎌倉時代末期頃に福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡)の北側、吉岡の地で興った一派で、南北朝時代にかけて繁栄。吉岡一文字派は福岡一文字派に似て大乱れ刃(おおみだれば)が稀にあるものの、どちらかと言えば乱れの中に小互の目(こぐのめ)が多いとされます。

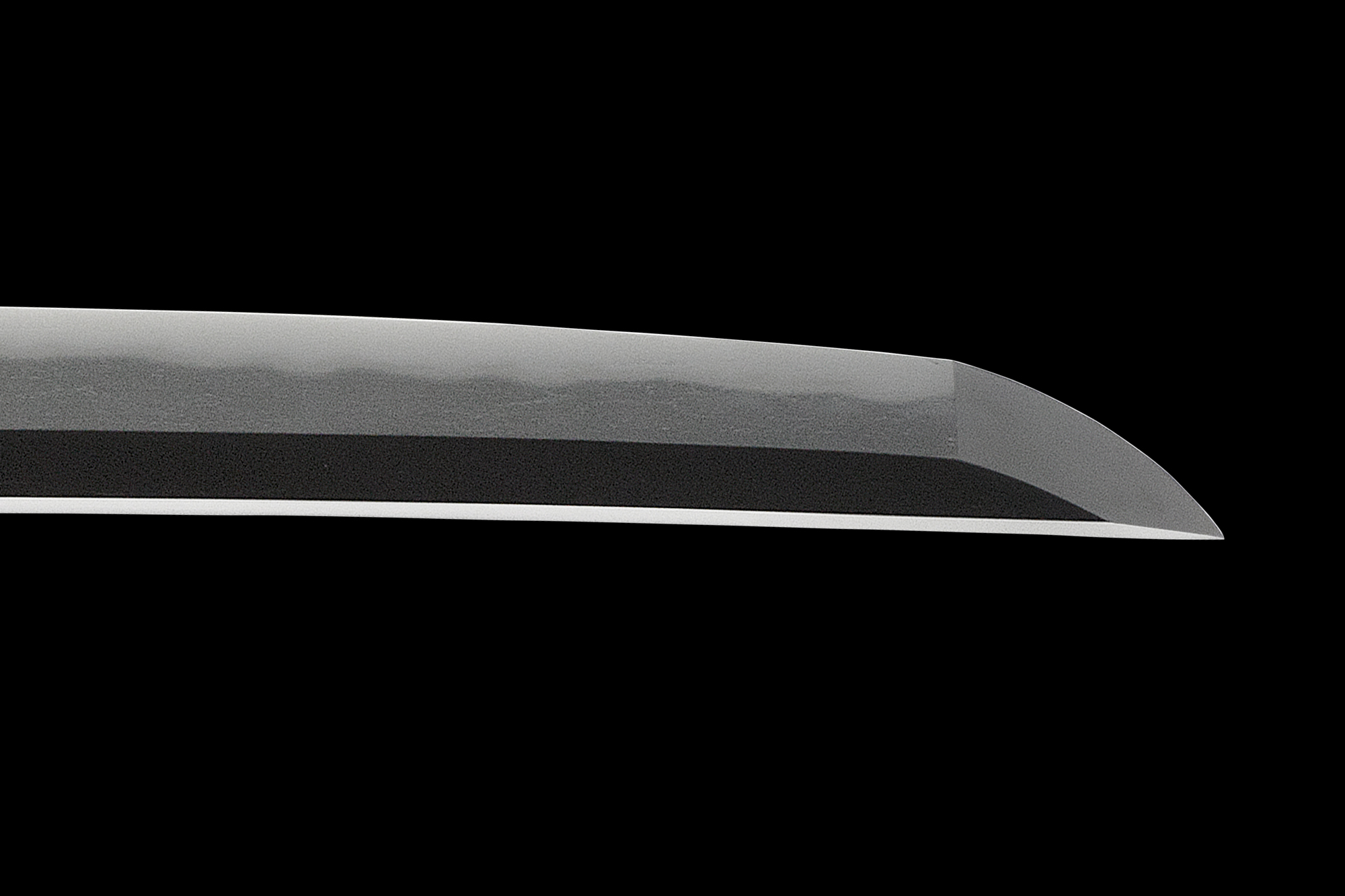

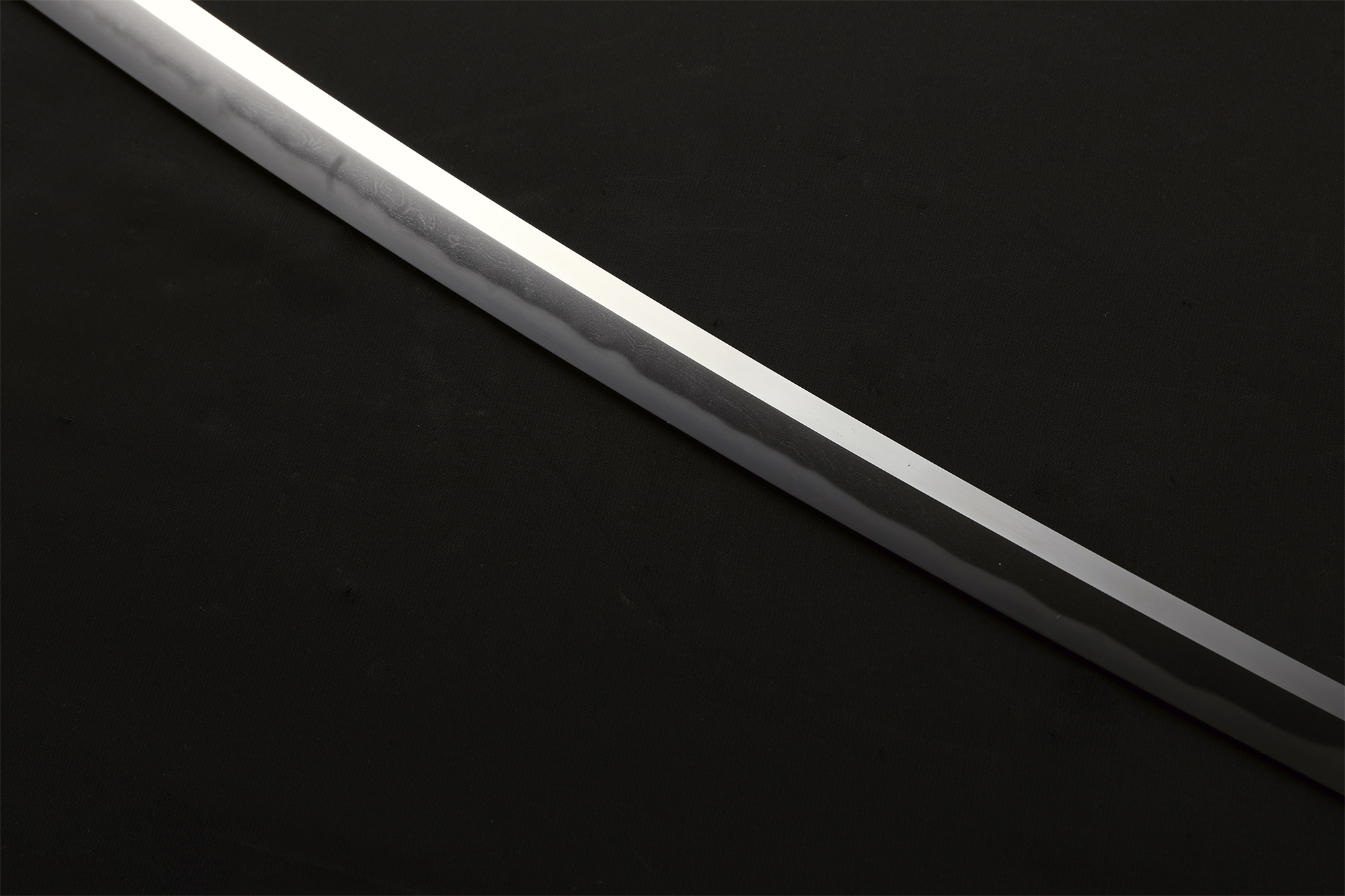

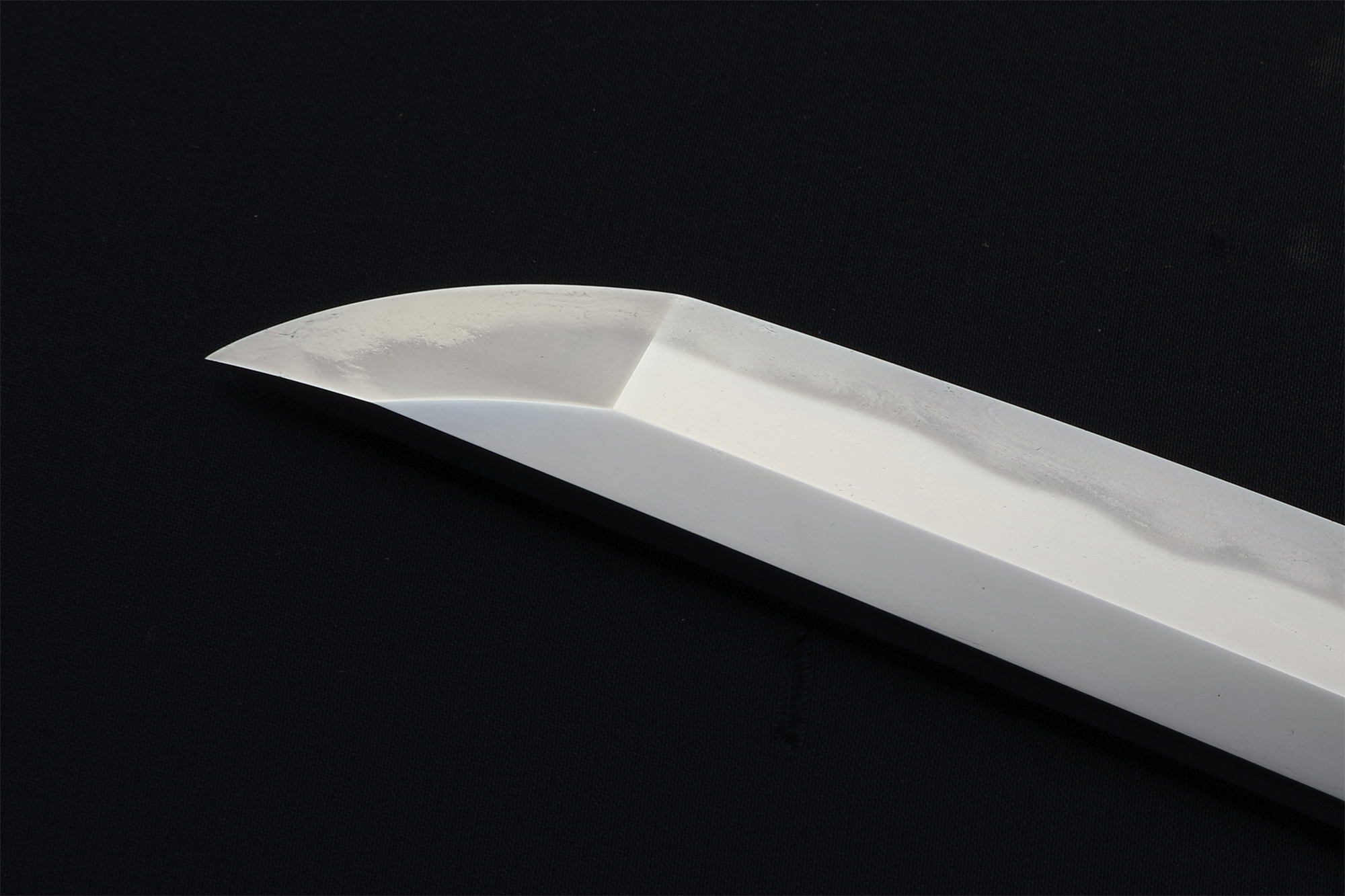

まさに本太刀の刃文にも、小丁子乱れ(こちょうじみだれ)に小足(こあし)・葉(よう)が入る吉岡一文字派の特色が表れているのです。地鉄(じがね)には、備前物特有の板目肌(いためはだ)に杢目(もくめ)が交じり、微細な沸(にえ)が入ります。さらに在銘であることに加え、鮮明な銘字(めいじ)は資料的にも貴重と言えるでしょう。