- 小

- 中

- 大

みなさま、こんにちは!「名古屋刀剣博物館/名古屋刀剣ワールド」(メーハク名博)の職員・関(せき)です。弊館で2025年(令和7年)3月22日(土)から始まった特別展「令和の名古屋・栄に甦る 天下三名槍」が、多くのお客様からご好評をいただいています。そこで今回は、特別展のご紹介と、名古屋刀剣博物館で行われている「刀の手入れ実演タイム」について詳しく見てみましょう。

特別展「令和の名古屋・栄に甦る 天下三名槍」

御手杵

蜻蛉切

日本号

日本号は、穂(ほ)が平三角をし、樋(ひ)の中に精密な倶利伽羅の図が浮彫された大身槍です。刃の先から柄の先までの総長は約321.5cmで、穂の長さだけで約79.2cmもあります。拵(こしらえ)も含めた総重量は2.8kgです。出来栄えがあまりにも素晴らしいため、上位貴族に与えられる「正三位」(しょうさんみ)の位を賜ったという伝承も。

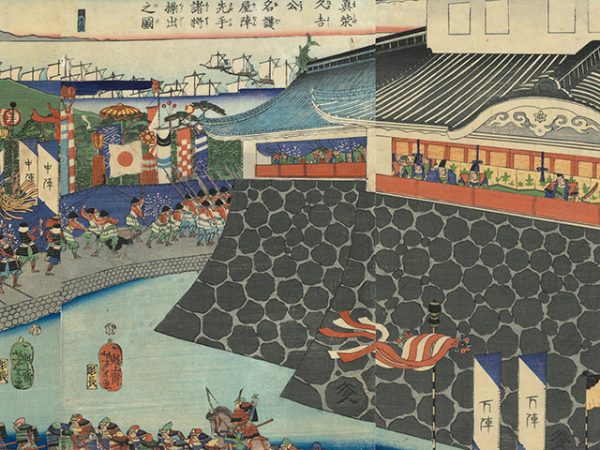

元々皇室が所有していた御物(ぎょぶつ)でしたが、室町幕府最後の将軍「足利義昭」(あしかがよしあき)から「織田信長」、「豊臣秀吉」の手を経て、「賤ヶ岳の七本槍」のひとりである「福島正則」(ふくしままさのり)のもとへ渡ります。

その後、福島正則は「黒田長政」(くろだながまさ)の家臣「母里太兵衛」(もりたへえ)との飲み比べに負け、日本号は母里太兵衛の手に渡りました。この逸話から、福岡県福岡市に伝わる民謡「黒田節」ができたと言われます。

蜻蛉切写し、御手杵写し、日本号写し(所蔵:刀剣ワールド財団)

天下三名槍の写しを手掛けた無鑑査・上林恒平刀匠

天下三名槍の写しを手掛けたのは、現代刀匠「上林恒平」(かんばやしつねひら)氏。1973年(昭和48年)に文化庁の作刀認証を受けたのち数々の賞を獲得し、1985年(昭和60年)に36歳で現在刀匠の最高位「無鑑査」に選定された人物です。

2008年(平成20年)には山形県指定の無形文化財保持者にも認定され、2018年(平成30年)に有志による依頼で、すでに御手杵の写しを制作した実績がありました。天下三名槍の写しを観られる特別展「令和の名古屋・栄に甦る 天下三名槍」は、2025年(令和7年)3月22日(土)から同年6月1日(日)まで。名匠の技で甦った、珠玉の槍の魅力を存分にお楽しみください。

刀の手入れ実演タイム

名古屋刀剣博物館の「刀の手入れ実演タイム」

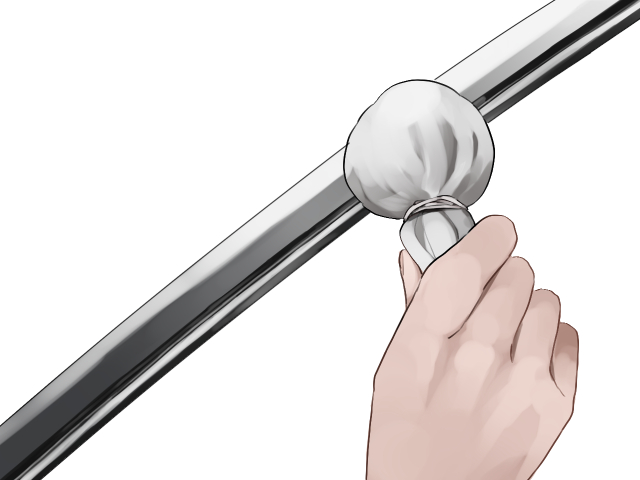

名古屋刀剣博物館では、「刀の手入れ実演タイム」を週に1回平日限定で開催。展示された刀剣を博物館スタッフが手入れする様子を、ご来館のみなさまに楽しんでいただいています。刀剣の手入れというと、白い球体が付いた棒で刃をポンポンと触ったり、刃に油を引いたりするイメージがつきもの。

しかし、名古屋刀剣博物館の刀の手入れ実演は、それらの「手入れらしい手入れ」とは違う部分もあるのです。その理由は、どのような状態の刀を手入れするのかに関係しています。

「鞘に収まっている刀の手入れ」のイメージが根強い

紙を口にくわえながら白い物で刃をポンポンと触る……。このような刀の手入れは、普段鞘(さや)に収まっている日本刀を手入れする方法です。

鞘とは、刀を収めるケースのこと。豪華な装飾が施された鞘もあれば、「白鞘」(しらさや)と呼ばれる、装飾のない木製の物もあるのです。鞘に収められた刀を手入れする際は、次の道具を使います。

A:目釘抜き(めくぎぬき)

柄(つか:日本刀に付ける持ち手)から刀身を取り外す道具。ハンマーのような形。

B:丁子油(ちょうじあぶら)

椿油に丁子(クローブ)を混ぜて作られた油。薄く塗ることで、刀身を空気に触れないようにし、酸化を防ぐ。

C:拭紙(ぬぐいがみ)

油を拭う紙。1回の手入れでは、手入れの最初に使う「下拭用」と、「打粉」を拭う「上拭用」の2つが必要となる。保湿成分が含まれていないやわらかいティッシュペーパー等でも代用できる。

D:打粉(うちこ)

打粉を打つ

白い布の球が先に付いている棒状の道具で、丸い布の中には砥石(といし)の粉が入っている。これで刀身を軽くたたき、粉を刀身に付けることで、古い油を取ることができる。

E:ネル布(ねるぬの)

丁子油をしみ込ませるための布で、「油布」とも呼ばれる。手入れの最後に、丁子油を刀身に塗りなおす際に使用する。

鞘に収まっている刀を手入れする場合は、大まかには次のような順序となります。

- 鞘から刀を抜く

- 目釘抜きを使い、刀身と柄・鎺(はばき)を外す

- 下拭用の拭紙を使い、元々刀身に塗ってあった丁子油を拭き取る

- 刀身に打粉を打つ

- 上拭用の拭紙を使い、打粉を払う

- 丁子油をしみ込ませたネル布で、刀身に薄く油を引く

- 刀身に鎺・柄をはめる

- 刀を鞘に収める

名古屋刀剣ワールドで観られる展示物としての刀の手入れ

名古屋刀剣博物館の「刀の手入れ実演タイム」1

名古屋刀剣博物館の「刀の手入れ実演タイム」2

さて、日本刀の基本的な手入れの方法を踏まえて注意したいのが、博物館での手入れの方法です。名古屋刀剣博物館の展示品は、上記とは異なる方法で手入れされています。弊館の刀剣は、収蔵庫から出されて展示ケースへ飾られる際に、鞘から出され、柄が外されているためです。

さらに、打粉と油も使いません。打粉を使わないのは、「展示している日本刀の美しさを守る」という、とても重要な理由のため。前述の通り、打粉とは砥石を粉末にした物で、打粉を頻繁に付けると、砥石で研ぐような摩擦が生じ、刀身の美しさがかえって失われてしまうのです。また、油は鞘に収める場合にのみ付けるので、展示ケースに収納されている刀には塗布しません。なお、収蔵庫で保管されている刀剣は、正規の手順で定期的に手入れを施しています。

名古屋刀剣博物館の刀の手入れ実演では、展示されている刀身からほこりを拭き取り、展示品を美しく保管。手入れスタッフが実際に手に持って作業をするため、展示されている状態では観られなかった角度から、実際に人が持つとどのような存在感を発揮するのかを確かめられて新鮮です。

また、拵の手入れも同時に行い、学芸員による解説もあるため、より詳しく刀剣について理解できます。刀の手入れ実演は、手入れを施す刀が回ごとに違うため、実演の場所が毎回変化。実演スケジュールは、名古屋刀剣博物館公式ホームページのカレンダーから確認できます。