名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(名博メーハク)は、愛知県名古屋市中区にある刀剣博物館です。国宝や重要文化財、重要美術品に選ばれている貴重な日本刀はもちろん、甲冑や浮世絵、書画といった美術品も多数展示。歴史好きな方、刀剣ファンの方におすすめの博物館です。 こちらの「学芸員・博物館職員のつぶやき」では、名古屋刀剣博物館に在籍している学芸員や博物館職員のブログをご覧いただけます。学芸員の自己紹介や企画展の案内、刀剣をはじめとした名古屋刀剣ワールド所蔵品の分かりやすい解説に加え、博物館職員の日常や博物館での出来事など、様々な視点から当博物館の魅力を発信。学芸員や博物館職員を通じて、名古屋刀剣ワールドの楽しみ方や見どころがより一層深まります。ご来館前にぜひご覧ください。

第1回

2022年1月25日

自己紹介 山田(やまだ)学芸員

皆さま、はじめまして!名古屋刀剣ワールド学芸員の山田怜門(やまだれいもん)と申します。出身は東京都、前職は中学・高校教員として日本史など社会科を教えておりました。私の得意かつ好きな分野は日本甲冑です。大学生時代から一般社団法人日本甲冑武具研究保存会に所属し、それこそ三度の飯より大好きという表現が当てはまる「中毒者」です。

第2回

2022年2月22日

自己紹介 島﨑(しまざき)学芸員

はじめまして!名古屋刀剣博物館名古屋刀剣ワールド学芸員の島﨑(しまざき)です。この「学芸員のつぶやき」では、所蔵品の紹介や展示のあれこれ、博物館の裏側など様々な情報をお届けしていきたいと思います。当館をより楽しんでいただけるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。

こんにちは!名古屋刀剣博物館 名古屋刀剣ワールド学芸員の島﨑(しまざき)です。今回は、サントリー美術館の企画展「刀剣 もののふの心」の感想と、展示にまつわるお話を書きたいと思います。

第4回

2022年4月12日

甲冑を調査・分析する(前編)

こんにちは、名古屋刀剣ワールド学芸員の山田です。今回の記事では、当館が所蔵する甲冑を1領紹介いたしたいと思います。第1回の自己紹介にて、名古屋刀剣ワールド所蔵品のうち、個人的に気に入っている甲冑・刀剣について色々コメントいたしました。今回はその中から「紫糸裾紺威胴丸」(むらさきいとすそこんおどしどうまる)を取り上げ詳しく見ていくことで、甲冑をどのように調査し、分析するのかということについて紹介したいと思います。

第5回

2022年4月26日

甲冑を調査・分析する(後編)

こんにちは、学芸員の山田です。今回も「甲冑を調査・分析する(前編)」に引き続き、当館が所蔵する甲冑「紫糸裾紺威胴丸」(むらさきいとすそこんおどしどうまる)を紹介したいと思います。前編では、甲冑の伝来や制作時代の他、甲冑の調べ方について述べましたが、今回の後編では具体的に兜(かぶと)・袖(そで)・胴(どう)の各部位や意匠について探っていきます。

皆さまこんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。私達学芸員の業務は様々、そして使う道具も様々です。そこで今回は、私が日々の業務でよく使っている仕事道具をご紹介したいと思います。

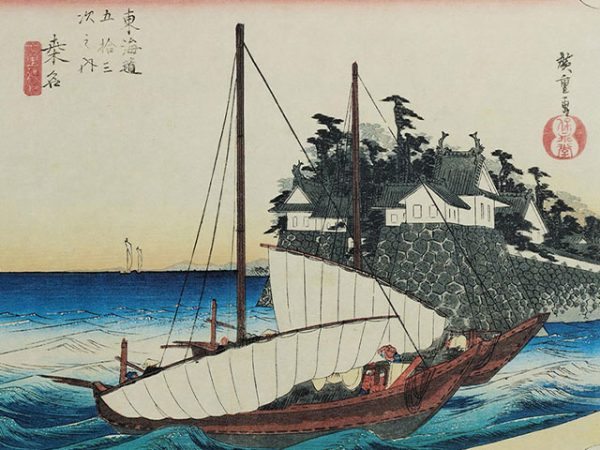

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。突然ですが、皆さん旅行は好きですか?私は旅行が大好きです。最近は浮世絵に描かれた風景が現在どうなっているのかに興味があり、訪ね歩くことが多くなりました。せっかくなので、訪れた土地を描いた浮世絵とともにご紹介したいと思います。浮世絵に描かれた風景を巡る旅日記、記念すべき初回は三重県桑名市にある「七里の渡し」(しちりのわたし)です。

第8回

2022年6月21日

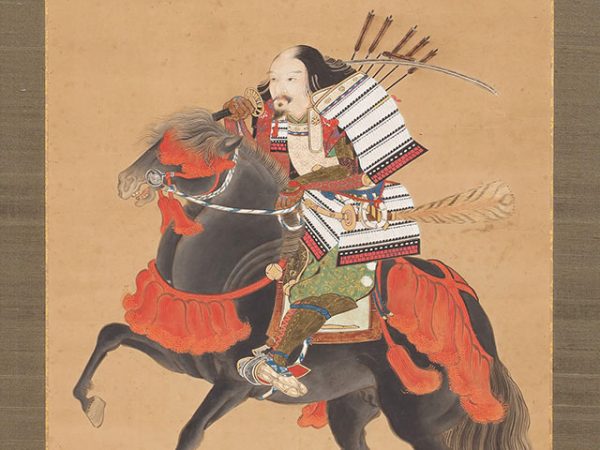

足利尊氏 肖像画に見る甲冑と馬具

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、当館が所蔵する絵画「足利尊氏 肖像画」を鑑賞し、画中の甲冑や服飾、馬具などについて考えてみたいと思います。

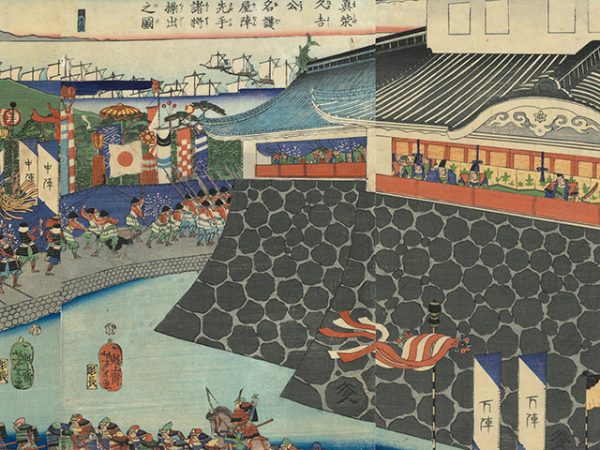

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、愛知県名古屋市にある「名古屋城」を訪れました。とても有名な観光地ですから、行ったことがあるという方も多いのではと思います。当館所蔵の浮世絵を調べてみたところ、名古屋城を描いた作品がいくつかありました。そこで今回は、浮世絵とともに、本丸や櫓(やぐら)など城を構成する建物のうち、天守閣を中心にご紹介します。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、東京都青梅市の御岳山に鎮座する「武蔵御嶽神社」(むさしみたけじんじゃ)の宝物殿を拝観し、神社に伝来した国宝「赤糸威大鎧」をはじめとする名宝を鑑賞してきましたので、そのときのことを書いていきます(2022年[令和4年]7月3日に訪問)。

みなさまこんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。当館所蔵の浮世絵を観ていたら、月を描いた作品が結構あることに気が付きました。どれも素敵なのですが、今回はその中からお気に入りの作品をご紹介したいと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、刀剣ワールド財団所蔵の浮世絵である楊洲周延 作「小牧山二康政秀吉ヲ追フ」を観て、気付いたことなどを紹介していきたいと思います。

みなさまこんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。刀装具(とうそうぐ)には様々な意匠の物があります。当館の所蔵品を調べてみたら、弓矢の意匠の刀装具がいくつかあることが分かりましたので、鑑賞してみました。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、甲冑を鑑賞する上で重要な、「胴」(どう)の種類の見分け方について、お話しさせていただきたいと思います。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、大阪港に行く用事ができたので近くに何かないかと調べたところ、「天保山」(てんぽうざん)という山があるのを知りました。どこかで聞き覚えがある山だなあと思ったら、この天保山を描いた浮世絵が当館にあったのです。これはぜひとも足を運んでみなければということで、実際に現地へ行ってきました。

第16回

2022年9月13日

色金:刀装具や甲冑を彩る合金

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、刀装具や甲冑に使われる特別な合金「色金」(いろがね)をご紹介します。色金は日本で発達した工芸用の合金で、独特の色と輝きが魅力。刀装具や甲冑の「金物」(かなもの)を鑑賞する上で、主な色金である「赤銅」(しゃくどう)と「四分一」(しぶいち)を知っておくと、金工の奥深さを楽しめるのではと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は当館所蔵の「柄鏡」(えかがみ)を中心に、日本の伝統的な鏡である「和鏡」(わきょう)にご注目いただければと思います。

皆さまこんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。博物館や美術館に行くと、展示室が暗いなあと感じることが多いと思います。その理由はいったい何なのか、博物館と光の関係についてお話しします。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。学芸員の仕事は多種多様ですが、そのなかのひとつに「温湿度管理」があります。これを怠るとカビが発生したり、史料の劣化が早まったりしてしまいますのでとても大切な仕事です。当館では日々どのような取り組みをしているのかについて、ご紹介したいと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は当館が所蔵する刀装具(とうそうぐ)の中から、「能」(のう)を題材とした作品を一緒に鑑賞していきたいと思います。日本の伝統芸能として有名な能は、室町時代から「狂言」(きょうげん)とともに発達し、特に武家から大きな保護を受けて栄えました。そのため、武士が帯びた刀剣の「目貫」(めぬき)や「鍔」(つば)などにも、能面や演目の場面など、能に関連する事物が表されることがしばしばあったのです。実際に上演を観に行かずとも、刀装具を通して能の物語を鑑賞すると、また違った楽しみに会えるかもしれません。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。気が付けばもう11月。だんだんと寒くなり、あたたかいお抹茶が一層おいしく感じられる季節となりました。今日はお抹茶を飲むときに用いる茶道具、茶碗のはなしをしたいと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。当館の所蔵品は刀剣や甲冑をはじめ、武士に関係する文化財が中心。そのなかには、「火事装束」(かじしょうぞく)と呼ばれる衣類も存在します。人類が経験した災害の中でも、火災は多くの被害をもたらしてきました。特に木造建築が主流だった日本では、火災は街を焼き尽くすことがある大きな脅威だったのです。そのため、江戸時代には火災の広がりを防ぐ役目の「火消」が登場。火消に携わった武士が火災の現場で着た衣服やその意匠をご紹介します。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。博物館や美術館では、茶道具が展示されているのをよく観ます。しかし、お茶会にお客として参加するときに持っていく道具というのは、茶道のお稽古をしている方々以外にはあまり馴染みのない物ではないでしょうか。そこで今回は、お茶会の持ち物についてご紹介したいと思います。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、佐賀県唐津市の「名護屋城」(なごやじょう)に行ってきました。当館も「なごや」にあるということで縁を感じていたところだったのですが、遠いこともあってなかなか行く機会がなく、やっと訪れることができた場所です。今回の学芸員のつぶやきでは、名護屋城の歴史とともに、現在の姿をご紹介したいと思います。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。2023年はうさぎ年。うさぎは縁起が良いとされ、着物など多く美術品の意匠として用いられてきた生き物です。今回は、そんなうさぎにまつわる伝説や、うさぎがあしらわれた美術品をご紹介したいと思います。

第26回

2023年1月31日

博物館巡見:大阪浮世絵美術館

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、大阪へ行った折に「大阪浮世絵美術館」(大阪市中央区)を訪ねてきました。今回の学芸員のつぶやきでは、観覧した展覧会の内容と、館内に併設されたミュージアムショップにて購入した作品をご紹介したいと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、「小具足」(こぐそく:甲冑のうち、手足など細かい部分を守る部位の総称)のうち、腕を防御する「籠手」(こて)をご紹介します。

当館所蔵の甲冑は多様な形式がそろっていますが、甲冑1領(りょう)を構成する部品のひとつひとつも実にバリエーション豊かです。私は博物館を訪れると、お客さんが展示の甲冑をどう観るかということにも注意しますが、残念ながらどの館でも一目観て通り過ぎる方が多いです。立ち止まって眺める方も、兜の装飾「立物」(たてもの)だけに注目するのがほとんど。けれども、戦闘では敵の攻撃から身体を保護する部品の方がより重要で、見どころもたくさんあります。皆さんが実際に甲冑を観るときのお役に立てればと思います。

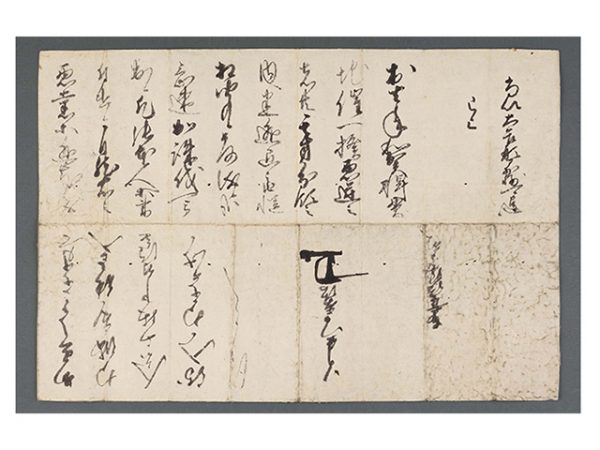

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。当館には色々な古文書(こもんじょ)がありますが、よく見てみると史料によって形が違うことが分かります。そこで今回は、古文書の形についてご紹介。基本的な形である「竪紙」(たてがみ)と「折紙」(おりがみ)の2種類を取り上げてお話ししたいと思います。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。当館は、刀剣・甲冑・鉄砲・浮世絵を中心に多くの美術品を収蔵している博物館です。多種多様な収蔵品のひとつに屏風(びょうぶ)があります。歴史系の博物館・美術館、神社やお寺の宝物館などでよく展示されているので目にする機会も多いですし、好きな方も結構いるのではないでしょうか。皆さんの鑑賞の役に立てたら幸いです。

こんにちは、学芸員の山田です。兜(かぶと)を飾る部品「立物」(たてもの)についてもっと知りたいし、面白いのがたくさんあるからまとめて見たいな、という意見をいただきました。そこで、当館所蔵の甲冑にどんな立物があるのかを調べてみました。兜の飾りと言えば、前正面に付いた「鍬形」(くわがた)を五月人形でよく見かけますが、他にも取り付け方や設置場所などの違いを含め、たくさんの意匠や種類が存在します。立物の中でも一般的で数や種類が豊富な「前立」(まえだて)をご紹介します。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。博物館では、より良い環境を維持するために日々様々な取り組みを実施しています。そのうちのひとつが、害虫対策。博物館にとって害をなす虫は「文化財害虫」と言い、様々な被害をもたらすのです。今回は、そんな文化財害虫の対策についてご紹介したいと思います。

第32回

2023年3月22日

兜の立物:後立・脇立・頭立編

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、兜(かぶと)の飾りである「立物」(たてもの)のうち、後ろに付く「後立」(うしろだて)、左右両脇に挿す「脇立」(わきだて)、頭頂部に立てる「頭立」(ずだて)の3種類をご紹介します。日本の兜を華やかに飾った立物は、「鍬形」(くわがた)に代表される「前立」(まえだて)が平安時代から長く使われましたが、戦いが多発した戦国時代には、おびただしい意匠の立物が現れます。どんな後立、脇立、頭立に出会えるでしょうか?

こんにちは、学芸員の山田です。今回は、当館が所蔵する甲冑から、「佩楯」(はいだて)という部品を皆さんにご紹介したいと思います。佩楯は、主に太ももを守る前掛けの形をした防具。手足など、身体の細かい部位を防御する「小具足」(こぐそく)の中では、「籠手」(こて)と「臑当」(すねあて)に比べるとあまり知られませんが、これもよく観察すると多種多様なことに気付かされます。それでは、佩楯の種類や見どころを一緒に眺めてみましょう。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。浮世絵には色々な人が描かれています。戦っていたり、遊んでいたり、食事をしていたり、眠っていたりとその動作は様々です。当館の所蔵品を観ていると、「走る」という動作をしている人々が結構多くいることが分かりました。そんな走る人々を描いた作品をご紹介したいと思います。

こんにちは、学芸員の山田です。これまで「学芸員のつぶやき」では、甲冑の部品のうち、身体の細かい部位を防御する「小具足」(こぐそく)の「籠手」(こて)と「佩楯」(はいだて)についてご紹介してきました。今回は、膝から下に付ける「臑当」(すねあて)をご覧いただきたいと思います。それでは、臑当の種類や見どころを一緒に眺めてみましょう。

こんにちは、学芸員の山田です。日本では長い間、自分の家族やその一族集団を表す印である「家紋」(かもん)が使われ、かつては着物や嫁入り道具など、身の回りのあらゆる物に家紋が入れられました。博物館で展示された刀剣の拵(こしらえ)や甲冑(鎧兜)に付いた家紋を観て、「これは○○家ゆかりの物かな」と興味を持った人もいるかと思います。日本の家紋は、動物、植物、道具、図形、文字など様々なものをモチーフにしますが、そのなかには敵を攻撃する武器、また自分の身を守る武具をもとにした例もあるのです。武器や武具を図案化した家紋から、気になったものに焦点を当ててみました。

こんにちは!名古屋刀剣ワールド・名古屋刀剣博物館学芸員の島﨑です。先日、長崎県の対馬(つしま)を訪れました。対馬は日本本土と韓国との間に位置する国境の島。古くから朝鮮との外交・貿易の窓口として重要な場所でした。今回の学芸員のつぶやきでは、対馬の歴史と対馬を支配した宗氏(そうし)についてご紹介したいと思います。

第38回

2023年10月31日

象嵌のきらめきに心惹かれて

こんにちは、学芸員の山田です。鍔(つば)や目貫(めぬき)などの刀装具には、鉄や銅などの地金に金銀など別の金属をはめ込む「象嵌」(ぞうがん)で図柄を表現した作品がたくさんあります。ある素材に別の素材を入れ込む象嵌は、世界中の工芸で古くから行われている技法ですが、日本では武具の分野で特に発展し、現在も金属工芸で活用されています。2023年(令和5年)9月2日~10月15日まで、根津美術館(東京都港区)にて開催された企画展「甲冑・刀・刀装具 光村コレクション・ダイジェスト」を観覧した際、象嵌による刀装具の美しさに圧倒され、当館所蔵の刀装具にはどんな象嵌が入っているのか興味がわきました。象嵌が施された武具については、刀剣ブログ・刀剣ツイッター「象嵌を知る」でも挙げられていますが、今回は象嵌のテクニックについて細かく観ていきたいと思います。鑑賞のお供になれば幸いです。

皆さま、はじめまして!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(名博メーハク)」の職員・高村(たかむら)です。この「博物館学芸員・職員のつぶやき」では、当館の美術品・展示、日本の歴史・文化について学芸員の専門的なお話から、私達職員の疑問・考えなどをつぶやいていこう!というコーナーになります。第39回では「中秋の名月と日本人」についてです。今年、2024年(令和6年)は、8月7日に立秋を迎え、暦の上ではすでに秋。まだまだ暑い日は続きますが、中秋の名月にかけて月に思いを馳せた日本人が、歌に詠み、絵に残し、意匠に表した「月」についてご紹介したいと思います。

第40回

2024年12月10日

刀剣ワールドで見られる秋の風景

はじめまして。「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館[名博メーハク]」の職員・うつみです。日本には季節の移ろいをめでる感性があり、古代の貴族から武士、町民に至るまで重要視されてきました。木々の葉が鮮やかに染まり、散っていく様子や、おいしい食べ物が思い浮かべられる秋は、ワクワクする気持ちの中に、もの悲しい気持ちも内包した美しい季節です。名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(名博メーハク)の中にも、秋をモチーフにした美術品がたくさん隠れています。今回は、博物館に隠れた秋を探しに行きましょう。

第41回

2025年1月7日

名古屋の刀工「尾張三作」を生んだ清須越し

みなさま、はじめまして。「名古屋刀剣博物館/名古屋刀剣ワールド」の職員・関(せき)です。日本刀には刀派が様々ありますが、名古屋にも「尾張三作」(おわりさんさく)と呼ばれる著名な刀工がいたことをご存知でしょうか?尾張三作誕生のきっかけとされるのが、今の名古屋の始まりである「清須越し」(きよすごし)と言う出来事です。清須越しとはどんなものだったのかに加えて、名古屋の刀工と名古屋市中区の意外な関係性についてご紹介します。

第42回

2025年2月4日

桑名市にゆかりのある本多忠勝と蜻蛉切

皆さま、こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・高村(たかむら)です。今回は三重県桑名市にある名古屋刀剣ワールドの姉妹館「刀剣ワールド桑名・多度 別館」を紹介します。さらに「徳川家康」の忠臣で、初代桑名藩(現在の三重県桑名市)藩主でもあった武将「本多忠勝」(ほんだただかつ)と、その愛槍「蜻蛉切」(とんぼきり)についても解説。勇猛な武将として今なお根強い人気を誇る本多忠勝と、刀剣ワールド桑名・多度 別館を併せて楽しめる内容となっています。

第43回

2025年3月13日

名古屋刀剣ワールドと天下三名槍

こんにちは。「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・うつみです。「天下三名槍写し制作プロジェクト」により作刀された3振の名槍「御手杵」(おてぎね)、「日本号」(にほんごう/ひのもとごう)、「蜻蛉切」(とんぼきり)の写しを、2025年(令和7年)3月22日(土)から特別展で鑑賞することができます!「上林恒平」(かんばやしつねひら)刀匠によって作刀された三名槍の写しがそろって展示されるのは名古屋刀剣博物館開館以来初。天下三名槍(てんかさんめいそう)とは一体何なのか、特別展「天下三名槍」に展示される3振の槍の見どころを紹介します。三名槍展のCM動画

みなさま、こんにちは!「名古屋刀剣博物館/名古屋刀剣ワールド」(メーハク名博)の職員・関(せき)です。弊館で2025年(令和7年)3月22日(土)から始まった特別展「令和の名古屋・栄に甦る 天下三名槍」が、多くのお客様からご好評をいただいています。そこで今回は、特別展のご紹介と、名古屋刀剣博物館で行われている「刀の手入れ実演タイム」について詳しく見てみましょう。

第45回

2025年5月8日

名古屋刀剣ワールドと織田信長にゆかりのある刀剣

皆さま、こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・高村(たかむら)です。オープンから一周年となる名古屋刀剣ワールドは、2025年(令和7年)6月7日(土曜日)より特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」を開催します。「名古屋刀剣ワールドと織田信長にゆかりのある刀剣」では、本特別展の重要人物である「織田信長」が好んだ刀剣と、その見どころを解説。さらに「尾張三作」(おわりさんさく)や国宝「有楽来国光」(うらくらいくにみつ)についても紹介しています。

第46回

2025年7月14日

織田家ゆかりの刀剣と織田信長の浮世絵

こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・うつみです。名古屋刀剣博物館では、2025年(令和7年)6月7日(土)~8月31日(日)の間、北館4階特別展示室にて特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」が開催。特別展では、織田家に関連する美術品や、2024年(令和6年)の名古屋刀剣博物館オープン時に展示された国宝「有楽来国光」(うらくらいくにみつ)が展示されます。有楽来国光は開館記念特別展以来の展示。特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」の情報と、「織田信長」と刀剣のかかわり、さらに、織田信長が描かれた名古屋刀剣博物館の浮世絵について紹介します。

第47回

2025年7月14日

名古屋刀剣博物館ニュース!夏の企画展と音声ガイド

こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・うつみです。名古屋刀剣博物館の夏は、夏休みの自由研究にピッタリのイベント企画展「はじめて学ぶ日本刀」が開催!日本刀を楽しく学べるワークシートや学芸員のギャラリートークなど、日本刀にはじめて触れる子どもも大人も楽しめるイベントです。その他、2025年(令和7年)6月7日(土)から開催中の特別展「戦国武将ゆかりの刀剣~織田信長~」に音声ガイドが登場!「名古屋刀剣博物館ニュース!夏の企画展と音声ガイド」では、名古屋刀剣博物館のニュースをお伝えします。

第48回

2025年8月21日

夏休み企画 ギャラリートークと開館時間の変更

こんにちは!「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の職員・高村(たかむら)です。今夏の名古屋刀剣博物館は、ご家族やお友達で出かける機会の多い夏休みにぴったりのイベントを開催中。当館学芸員によるギャラリートーク、月曜日の臨時開館と金・土曜日の夜間開館、甲冑体験講座などが行われています。それでは、「名古屋刀剣博物館ニュース!ギャラリートークと開館時間の変更」をお伝えします。