- 小

- 中

- 大

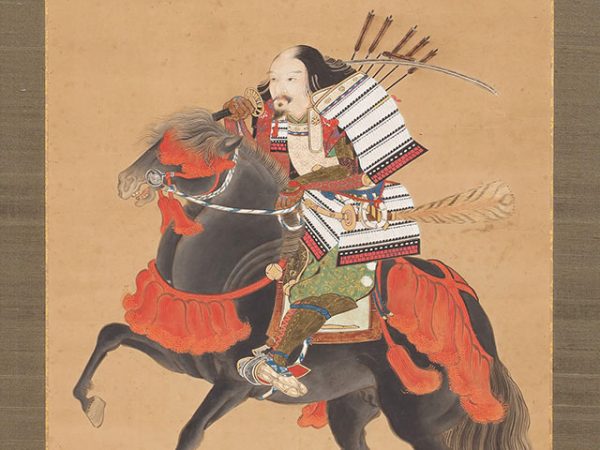

皆さま、はじめまして!名古屋刀剣ワールド学芸員の山田怜門(やまだれいもん)と申します。出身は東京都、前職は中学・高校教員として日本史など社会科を教えておりました。私の得意かつ好きな分野は日本甲冑です。大学生時代から一般社団法人日本甲冑武具研究保存会に所属し、それこそ三度の飯より大好きという表現が当てはまる「中毒者」です。

甲冑中毒

山田(やまだ)学芸員

私が甲冑中毒になった直接的な原因は、祖父が昔購入して実家に置いていた小学館の美術全集「原色日本の美術」、「甲冑と刀剣」の巻を、中学生時代に読んでしまったことです。

原色日本の美術は日本美術の手引書としてもちろん他の巻もお勧めですが、私の場合は特に「甲冑と刀剣」に掲載された写真の、威毛(おどしげ)の一筋一筋の色合い、鍬形台(くわがただい)や八双金物(はっそうかなもの)の透かし彫り、小札(こざね)や兜鉢(かぶとばち)に塗られた漆の艶やかさを観た瞬間に脳をヤラれてしまいました。

以来、青春時代の大半を日本甲冑の勉強と調査、鑑賞に費やし、現在に至ります。

好きな甲冑

阿古陀形筋兜

原色日本の美術 甲冑と刀剣を読んで一番心を掴まれたのは、毛利元就所用の「色々威腹巻」(いろいろおどしはらまき、重要文化財・毛利博物館所蔵)です。

腰がすぼまった胴の造形に紫・白・紅を組み合わせた威毛、阿古陀形筋兜(あこだなりすじかぶと)のやわらかな膨らみと力強い三鍬形(みつくわがた)が個人的なヒット要素でした。

そのため、最初は同じく室町時代の胴丸や腹巻、阿古陀形筋兜に強く憧れていました。そのあとさらに守備範囲を広げ、現在では平安末期から室町時代までの中世の甲冑と安土桃山時代の当世具足が大好物です。

江戸時代の甲冑にも素晴らしいものは多くありますが、個人的には日常的に戦が続いていた中世の作品の鋭い造形や、そこに宿る生命力に魅かれます(とは言え、あの時代に生まれたくはないですが)。

刀剣や刀装具についても、同じく古刀期のものにより強い興味を覚えます。室町時代の古美濃(こみの)や古後藤(こごとう)、あるいは古金工(こきんこう)と総称される金工群の刀装具には、同時期の甲冑金具と共通する意匠や精神性があるように思われますが、いかがでしょうか?

好きな甲冑・刀剣の所蔵品

名古屋刀剣ワールド所蔵の甲冑で特に気に入っているのは次の3領です。

名古屋刀剣ワールド所蔵の好きな甲冑3領

藍韋威胸白紅白糸威腹巻

重要文化資料

藍韋威胸白紅白糸威腹巻

所蔵:刀剣ワールド財団(東建コーポレーション)

やはり、500~600年の歴史を経て現代に伝わってきた室町時代の本鎧を紹介しないわけにはいきません。

室町時代に作られた刀剣は比較的多く残りますが、同時期の甲冑の現存数は著しく少ないです(平安・鎌倉時代は言うに及ばず)。

経年のため、現状の本鎧は威糸の色あせや鉄錆、緑青が生じ、美麗な当世具足に比べて地味に思われるかもしれませんが、実戦の時代を知っている、名古屋刀剣ワールド所蔵の最も古い、実に貴重な甲冑資料です。

黒漆塗鶴仙人蒔絵 仏腰取二枚胴具足

戦場で目立つことを念頭に置いた、安土桃山時代の精神を強く感じさせる1領です。

胴の前面に大きく、鶴仙人こと王子喬(おうしきょう)の図を高台寺蒔絵(こうだいじまきえ)の技法で描く点が、本甲冑の古さを物語ります。

蒔絵の胴は江戸時代以降にも作られますが、絢爛になる反面図柄が小ぶりになり、本甲冑のような豪快さは影を潜めます。

金箔押の頭高な兜に、朱と金の2色の佩楯も、敵味方入り乱れる集団戦で注目を高めるための意匠と言えます。

-

甲種特別貴重資料

黒漆塗鶴仙人蒔絵 仏腰取二枚胴具足

所蔵:刀剣ワールド財団(東建コーポレーション) -

鶴仙人こと王子喬(おうしきょう)の図

紫糸裾紺威胴丸

重要文化資料 紫糸裾紺威胴丸

所蔵:刀剣ワールド財団(東建コーポレーション)

室町時代に流行した胴丸を江戸時代に再現した復古調甲冑の中でも本甲冑の再現度は群を抜いて高く、中世甲冑好きをも唸らせるだろう力作です。

とりわけ腰回りを守る草摺(くさずり)の形が美しく思えます。本甲冑は常陸国(現在の茨城県)牛久藩主の山口家に伝来したことが確実な資料です。

周防国の守護大名の大内氏から分かれた山口氏は、江戸時代には大内氏系大名として唯一存続しました。

所用者は江戸時代中期以降の牛久藩主のいずれかと推測されますが、この精巧な復古調甲冑を鑑賞すると、「自分がかつての名門の血を引く存在である」という所用者の自負心も感じられます。

名古屋刀剣ワールド所蔵の好きな刀剣

名古屋刀剣ワールド所蔵の刀剣では、次の2振に興味を持っています。

太刀 銘 豊後国行平

直刃調に細やかな変化が交じる刃文が私の好みのようです。本太刀は明治天皇から有栖川宮へ下賜された伝来を有し、腰反り高く古態をよく保った姿と、腰元の松喰鶴(まつくいづる)の彫物が興味を掻き立てる一振です。

薙刀 銘 武州住藤原兼永

江戸時代に江戸の街で打たれた刀は数多くありますが、東京出身の古刀ファンとしては武蔵を代表する郷土鍛冶の下原派(したはらは)にも心を寄せたくなります。いかにも物切れしそうな刃肌に引き込まれます。

最近感じること

色鮮やかな威毛

最近数年間は、甲冑方面の先輩からよく注意されることですが「甲冑そのものだけを観ていてもダメ」ということを痛感しています。

日本甲冑は染織・金工・漆芸など多分野の工芸の上に成り立つ武具で、かつ美術品、文化財でもあります。

最終的に甲冑として完成した造形ばかりを追いかけるのではなく、例えば威毛であればその材質は何か、組紐(くみひも)か韋紐(かわひも)か、組紐ならば材質は絹か麻か木綿か、どのように組んであるのか、染料は何か、ということまで知らなければなりません。

さらに紐の組み方や染織技法には時代ごとの流行があり、それも計算に入れることで目の前の甲冑が今の姿になった時期を推測することが可能になります。多くの素材からなる日本甲冑は素材の劣化が部位によりまちまちです。

基本部品となる兜鉢や小札に使われる鉄や革に比べ、漆や繊維はより短いサイクルで交換されます。鎌倉・室町時代の甲冑は江戸時代や近現代に多くが修理されましたが、そのとき用いられた材料は修理時に調達された物で、甲冑が作られた当時と同じ技法・製法であつらえられた物と同じとは限りません。

また、科学的な研究や時代考証が不十分だった時代の修理は、現代から見れば不適切と言わざるを得ないものもあります。ただし、それがおしなべて悪いということではなく、現代に伝わる甲冑を含めた文化財は、修理を繰り返し大切に守られ受け継がれてきたということをまずは認識しなければなりません。

そのことをしっかり見極め、価値を再認識するためにも、威毛の場合であれば染織の知見も借りて調べていく必要があります。これは甲冑に関係する金工や漆芸、皮革工芸などあらゆる分野で同様のことが言えます。

さらに、甲冑の材料はどこからどのようにして供給されたか、多くの材料を集めなければ完成しない甲冑の生産が可能な場所はどこだったか、寺社に奉納されたものであればいつ誰が何を目的にそうしたかなど、調べなければならないことは歴史全般に及びます。

何より、攻撃から身を守るための甲冑と、攻撃するための刀剣はいわば「車の両輪」で、甲冑を知るためには刀剣も学ぶ必要があり、逆もまた然りです。この両方を備えた名古屋刀剣ワールドは素敵な職場だなあと、改めて感じています。

と、思いつくままに徒然書き連ねてしまいましたが、次回は所蔵品の詳細な紹介を行う予定です。それでは改めて、よろしくお願いします!