刀剣博物館 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

刀剣博物館の概要

日本刀文化を発信する刀剣類専門の博物館

刀剣博物館の歴史

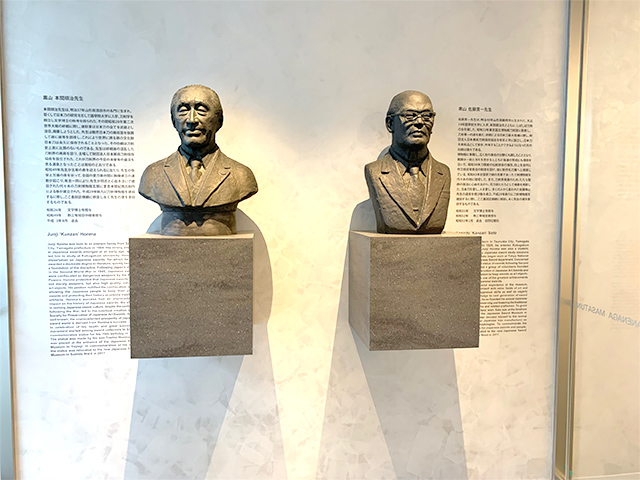

本間順治氏(左)と佐藤寛一氏(右)

刀剣博物館の正面玄関内には、古刀研究の権威と称された刀剣学者「本間順治」(ほんまじゅんじ:通称本間薫山[ほんまくんざん])氏と、新刀研究の第一人者と謳われた刀剣学者「佐藤寛一」(さとうかんいち:通称佐藤寒山[さとうかんざん])氏の銅像が存在。

本間薫山氏と佐藤寒山氏は、戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって行われた「昭和の刀狩り」(刀剣類を含む武器の没収)の際に、「日本刀は美術的に価値がある刀剣」と主張して、戦後の混乱のなかで日本刀を守るために奔走。

その結果、多くの名刀が救われ、日本刀製造の技術が現在にまで継承されたのです。本間薫山氏と佐藤寒山氏をはじめ、先人達は美術工芸品として価値のある刀剣類の保存や公開、日本刀文化の普及・保護を目的として公益財団法人「日本美術刀剣保存協会」、通称「日刀保」(にっとうほ)を設立。

そして、事業の一環で建てられたのが刀剣博物館です。なお、刀剣博物館はもともと東京都渋谷区代々木にありましたが、2017年(平成29年)3月31日に閉館し、そのあと2018年(平成30年)1月19日に東京都墨田区両国へと移転しています。

ここは、池泉回遊式の庭園が残る「旧安田庭園」(東京都墨田区)の一角に位置しており、かつては「両国公会堂」と言う建物がありました。

しかし、両国公会堂は老朽化が進んだことで2001年(平成13年)3月末をもって使用を中止・解体。そのあと、旧両国公会堂の佇まいを受け継ぎ、庭園とともに楽しめる「庭園博物館」として刀剣博物館が建造されました。

刀剣博物館のフロアマップ

屋上庭園

刀剣博物館は地上3階建てとなっており、一般の方が観ることができるのは1階と3階のフロアです。

1階はミュージアムショップの他、展示・情報ラウンジ、講堂、カフェなど、訪れた人びとが気軽に立ち寄ることができるフロアとなっています。3階にあるのは、収蔵品や所蔵品を公開する展示室。

また、このフロアには旧安田庭園を一望できる屋上庭園があり、「東京都江戸東京博物館」(東京都墨田区横網)や「両国国技館」(東京都墨田区横網)など、同地を代表する施設を観ることができます。

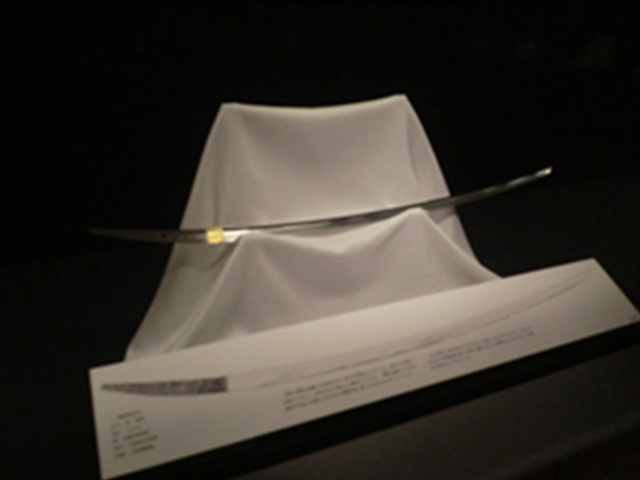

刀剣博物館の館蔵刀「太刀 銘 真景」

今回、井本さんに紹介いただいたのが館蔵品の「太刀 銘 真景」(重要美術品)です。本刀の作刀者である「真景」(さねかげ)は、平安時代後期頃に伯耆国(現在の鳥取県中西部)で活躍した「古伯耆」(こほうき)と呼ばれる刀工集団に属した刀工。

天下に名高い5振の刀剣「天下五剣」(てんがごけん)のひとつ「童子切安綱」(どうじぎりやすつな)を作刀した「伯耆国安綱」(ほうきのくにやすつな)の弟子である「大原真守」(おおはらさねもり)の子、または弟子とされる人物です。

真景の正真(作刀者が確かなこと)とされる作品は、これまで4振しか確認されておらず、本刀はそのうちの1振。

太刀 銘 真景

地鉄は古伯耆物の典型的な特徴である、大模様の板目肌(いためはだ:木の板の模様を連想させる地鉄)。「大板目」(おおいため)と呼ばれるこの地鉄は、肉眼でもはっきりと分かるほど強い黒味を帯びており、刃文にも絡んで複雑に乱れ、肌立っています。

なお、本刀には茎(なかご:柄[つか]に収める部位)にも注目すべきポイントが存在。本刀の茎は磨上(すりあげ)られていない、作刀当時の姿を保った生ぶ茎(うぶなかご)。

そして、ここには「真景」と強く銘(めい:作刀者や所有者などの情報)が切られており、この銘は一見すると3字書いてあるように見えるほど、「景」の字が縦に長く刻まれているのが特徴です。

井本さん:本刀の一番の見どころは、地鉄に絡んだ複雑な変化を観せる刃文です。この部分を押形に描くときはとても大変だと思います。砂流し(すながし)や金筋(きんすじ)も、地鉄の流れのなかで自然と変化していくようになっているので、鑑賞する機会があれば、黒味を帯びた大板目の地鉄と、複雑に乱れた刃文に注目してみて下さい。

刀剣博物館の学芸員にインタビュー

最後に学芸員・井本さんへ、刀剣博物館の出来事や取り組みなどをうかがいました。

昨今の刀剣ブームによって来館される客層に変化はありましたか?

インタビュー中の井本さん

井本さん:刀剣ブームの前後で訪れる客層は明らかに変わりました。

以前は年配の男性がメインで、まれに若い方がいらっしゃる程度でした。

現在はゲームやアニメなどの影響で、若い方や女性の他、家族連れの方が大勢訪れるようになりましたね。

移転前後で外国人の来館者数に変化はありましたか?

井本さん:移転前までは、むしろ海外の方が来館者数全体の3~4割を占めていたんです。日刀保はヨーロッパなど、海外にも支部がありますから、そうしたところから家族連れで来館されていました。

ちなみに、海外の方はたくさん勉強してから訪れるので、難しい刀剣用語なども翻訳する必要がないくらい、よく理解されています。

刀剣を展示するうえで、どのような工夫をされていますか?

井本さん:現在の刀剣博物館の展示室は、刀を鑑賞しやすいように設計されています。例えば、照明は刃文が鑑賞しやすい最適な角度・位置に光が当たるように調整が可能ですし、ガラスも透過性が高いタイプとなっており、展示する刀剣も観覧者に見やすいよう、できるだけガラスに寄せて配置しています。

ただ、こうして置き方を工夫しても、展示されている刀剣の刃文をはっきりと観るのは難しい面があります。それでも訪れる方々は熱心に勉強されている人が多く、自分の体を動かして色々な角度から刀剣を鑑賞しています。

ところで、当館では単眼鏡(たんがんきょう)の貸し出しも行っているのですが、最近は持参される方が多いです。訪れた方のなかには「単眼鏡を使いたいから刀剣博物館に来ました」と言う方も。刃文や地鉄の細かい部分も観ることができるので、鑑賞するときは単眼鏡を使うのもいいですね。

刀剣と拵(こしらえ)を同じケースで展示する場合は、どのような工夫をされていますか?

井本さん:基本は温湿度に敏感な方に合わせるよう展示します。刀剣と拵では、展示する際に最適な温度・湿度が異なるので、展示ケース内は温湿度に敏感な「漆」(うるし)が施されている拵に注意して展示しています。

企画展における展示の工夫を教えて下さい。

太刀 銘 真景(上)と地鉄の拡大画像(下)

井本さん:以前、「日本刀の見方」と言う企画展を3回に分けて開催しましたが、このときに地鉄と刃文の見方について、展示の仕方を工夫しました。

まず地鉄は、展示する刀剣の実物写真を拡大して、それを刀剣の前に置きました。

井本さん:そして刃文は、全身押形のパネルを刀剣の前に置き、どのような刃文なのかを見分けられるようにしました。実際に刀剣を観ると分かることですが、刃文の鑑賞って本当に難しいんですよね。

太刀 銘 真景(上)と全身押形(下)

井本さん:刃文と全身押形を同時に展示すれば、一緒に観ている人と「観ている部分」の共有ができますし、押形に描かれた部分と、実際の刀身を照らし合わせることで「画像だけ」や「文章だけ」よりも実際の刃文がどのような物なのかが分かりやすくなります。

また、2022年(令和4年)の2~5月に開催した「多彩なる造形展」では、一風変わった展示方法を実践しました。

刀剣の刃を「下」に向け、棟(むね:峰[みね]とも呼ばれる、刃と反対の、物を切ることができない部位)を「上」に向けて重ね(かさね:刀身の厚み)を上部から観察できるようにしたのです。これは日本刀の格式を重んじていた昔と比較して、様々なことに寛容になった現代ならではの展示方法と言えます。

日本刀ビギナーの方へ、刀剣を学ぶときのコツを教えて下さい。

井本さん:日本刀を学ぶ場合は、やはり実物を観ながら、知識がある人に隣で解説してもらうのが理想ですね。

しかし、そうした機会はあまり得られないと思いますから、はじめは難しい刀剣用語を意識せず、展示されている刀剣を観て「かっこいい」や「美しい」などと、素直な感情で捉えてもらえたらと思います。当館でも、若い人に興味を持ってもらえるように中学生から大学生までを対象としたイベントを行っています。

刀剣の良さは、ただ展示されている物を観て、説明を読むだけでは伝わりきらないと思いますので、若い方に刀剣の魅力を知ってもらう目的で、実際に刀を持ってもらうのです。刀剣は意外と重たいんですよね。それを実際に持って実感し、驚く姿などを観ていると、私どもも原点に返る気持ちになります。

今後の展望を教えて下さい。

井本さん:刀剣だけではなく、他の美術工芸品や日本の伝統・文化と連携を取りながら盛り上げていけたらと思います。

また、「名刀」と呼ばれる作品以外にも、企画に適うものであれば積極的に、様々な作品を活用したいです。まずは自分達が「面白い」と思えることを立案し、そして来館された方達が面白いと思えるような企画を展開していきたいですね。

刀剣博物館の施設情報

| 所在地 | 〒130-0015 東京都墨田区横網1-12-9 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-6284-1000 |

| 交通アクセス | 「両国駅」下車 徒歩5分 |

| 営業時間 | 9時30分~17時(入館は16時30分まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日※祝日の場合開館、翌火曜日休館、 展示替期間、年末年始 |

| 駐車場 | 有り |

| 入場料 | 大人 1,000円(700円) 会員 700円 学生(高校・大学・専門学校)500円 中学生以下無料 ※大人の()は20名以上の団体料金。 |

| 公式サイト | https://www.touken.or.jp/museum/ |