倉敷刀剣美術館 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

倉敷刀剣美術館の概要

倉敷刀剣美術館の歴史

倉敷刀剣美術館 外観

「青江鍛冶が活躍したこの町に、刀剣美術館を開いて文化の礎を築きたい」。

佐藤さんの強い思いから、2002年(平成14年)に開館したのが、岡山県にある「倉敷刀剣美術館」です。

岡山県は、そのほとんどが備前国(現在の岡山県東南部)に属し、古備前(こびぜん)や備前長船派(びぜんおさふねは)など備前の刀工が活躍したことで有名です。

しかし、忘れてはならないのが、同じ岡山県でも倉敷の刀工、備中国(現在の岡山県西部)に属した「青江」(あおえ)鍛冶。平安時代から鎌倉時代中期までの青江鍛冶及び青江の刀は「古青江」(こあおえ)、鎌倉時代後期から南北朝時代初期までは「中青江」(ちゅうあおえ)、南北朝時代末期までが「末青江」(すえあおえ)と呼ばれ、名匠を多数輩出しました。まさに岡山県は、名刀・備前刀と青江刀の二大産地。

しかし、備前刀の博物館はあっても、青江刀の博物館はありません。これに気付いた佐藤さんは、はじめは行政に刀剣博物館の設立を働きかけました。しかし、理解を得ることができなかったため、私設での設立をめざしたのです。

地元の商工団体などの協力を得て、地元銀行の旧店舗という土地・建物を取得。2年掛かりで、展示品を蒐集し、倉敷刀剣美術館を開館しました。当初、展示品としてふさわしい刀はかなり少数でしたが、刀剣コレクターとのご縁や支援を受けて、徐々に増やすことができ、開館20周年を迎える現在は、所蔵刀が約1,500振。

1階では「日本刀 新撰組関連刀展&新発見名作特別公開」などの展覧会が開催される他、青江刀、備前刀の古刀を展示。また2階では新刀、新々刀が展示され、約100振の刀剣が常設展示されています。

-

1階 展示室 -

1階 展覧会

2階 展示室

体験型!刀剣を手に持てる美術館

刀剣を手に持てる美術館

「日本刀の魅力を皆さんに伝えたい」というのが、倉敷刀剣美術館のモットー。

普通の美術館・博物館ではガラスケース越しに日本刀を観るのが当たり前ですが、倉敷刀剣美術館では美術館スタッフに声を掛ければ、展示している日本刀を手に持って観賞することができます。

しかも、事前の予約はいりません。私設美術館だからこそできる、うれしいサービスが魅力の美術館です。

倉敷刀剣美術館の所蔵刀

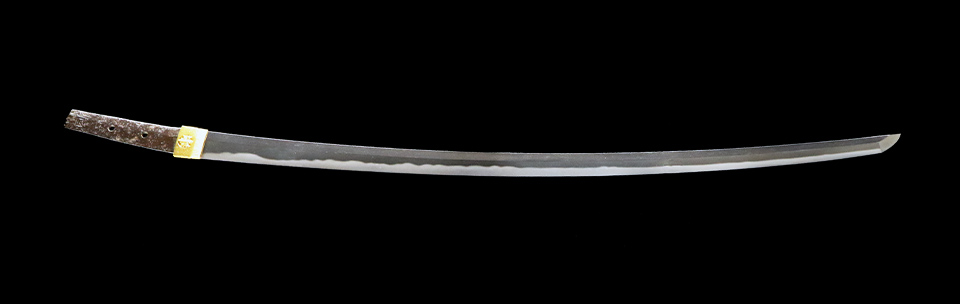

特別重要刀剣「太刀 銘 正恒」

太刀 銘 正恒

| 銘 | 時代 | 鑑定区分 | 所蔵・伝来 |

|---|---|---|---|

| 正恒 | 鎌倉時代初期 | 特別重要刀剣 | 倉敷刀剣美術館 |

倉敷刀剣美術館おすすめの1振は、特別重要刀剣「太刀 銘 正恒」。作刀者である「正恒」(まさつね)は、987年(永延元年)から1184年(元暦元年)頃まで栄えた古備前を代表する刀工です。古備前とは、平安時代中期の備前国の刀工一派の総称で、2トップ、友成系と正恒系に大別されます。

友成系は優美で古雅味にあふれ、正恒系は地鉄が良く詰んで映りも立ち、刃文も華やかで技量が高いのが特徴です。古備前正恒は正恒系の始祖で、同銘が5人います。どの正恒も良く似ていて、品格と味わいが格別。

また、ほぼ同時期に、備中国青江(現在の岡山県倉敷市)と筑紫国(現在の福岡県東部)の正恒が活躍し、古伝書には「七種の正恒」がいたと記されています。諸説ありますが、備前国と備中国は地理的にも近く、備中青江の正恒は、古備前正恒と同人であると伝えられているのです。

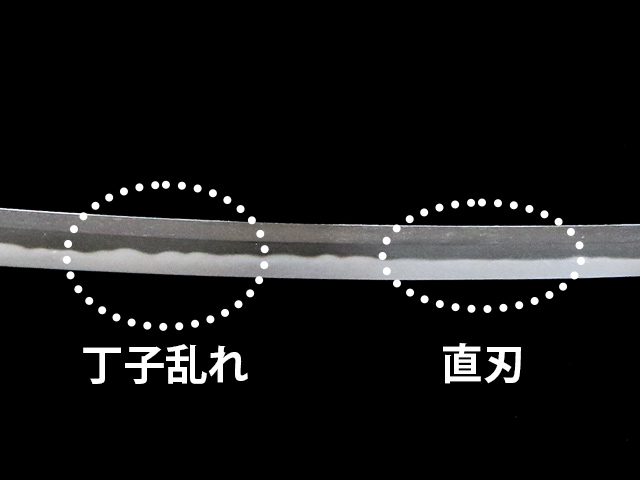

本刀は、刃長75.6cm 反り2.6㎝。腰反り高く踏張りがある優美な姿。地鉄は板目肌で僅かに杢目が交じり、地沸良く付き、地景入り、乱映り立ち、上半地班映り風。刃文は直刃調に丁子、互の目が交じり、下半華やかとなり、足・葉良く入り、匂口締まり、わずかに砂流しがかかる逸品です。

- 鑑賞ポイント①

-

丁子乱れ、直刃

- 鑑賞ポイント②

-

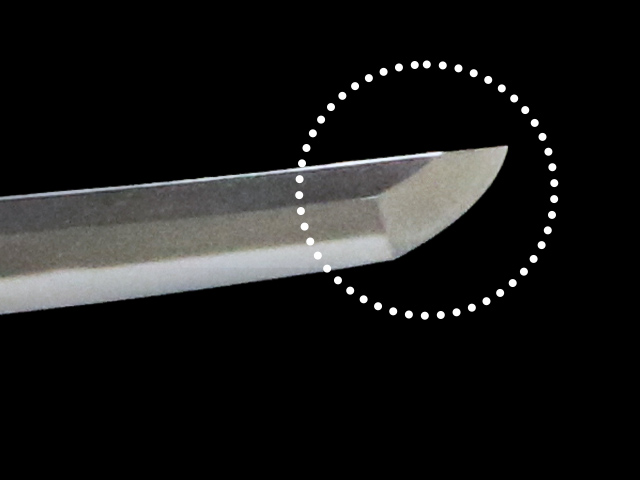

鋒/切先

- 鑑賞ポイント③

-

佩表茎尻中央に正恒と大暫大振の二字銘が入っています。

- 特別重要刀剣「太刀 銘 正恒」彫物 三鈷柄付剣

-

倉敷刀剣美術館はもう1振、特別重要刀剣 太刀 銘 正恒があります。それは、彫物が施された正恒です。佩表には梵字に三鈷柄付剣、裏には「八幡大菩薩摩利支天」と文字が書かれています。

彫物は作刀当初からあったものではなく、室町時代くらいまでに施されたと見なされ、美観を深めています。本刀は、刃長71.2㎝。反り2.6㎝。磨上げながらも腰反りが深く、身幅がやや細く、優美な姿。地鉄は小板目肌が良く練れて、刃文は直刃調で、小乱れ・小丁子が交じり、足・葉しきりに入り、小沸良く付き、金筋、砂流しがかかる出来映え。古雅で味わい深い1振です。

特別重要刀剣「太刀 銘 正恒」彫物 三鈷柄付剣

倉敷刀剣美術館の館長にインタビュー

館長・佐藤さんに、刀剣の魅力や刀剣を鑑賞する際のポイント、倉敷刀剣美術館の取り組みなどについて、うかがいました。

どうして刀剣を好きになったのですか?

インタビューに応える館長・佐藤さん

<佐藤さん>

親族が岡山県で刀剣業を営んでいて、手伝って欲しいと言われたのが刀との最初の出会いです。

はじめてきちんと刀を観せてもらったときに、瞬間的に魅せられました。

どんな刀がお好きなのですか?

<佐藤さん>

倉敷刀剣美術館の所蔵刀として、今回ご紹介した古備前正恒の刀を崇拝しています。最初に古備前正恒の刀に出会ったのは、倉敷刀剣美術館が開館してすぐ、18年前くらい。

古備前正恒は、私の地元の備中青江の正恒と同人であると言う説がありますが、私もルーツが同じであると信じています。

古備前正恒の刀は備中青江の頂点だと思うのです。古備前は、材料がすごく良いんですよ。不純物も入っているのですが、それに加えて鍛錬法が良いから、鉄に潤いがあります。焼刃も良くて、焼刃の熱のコントロールは私の中では、いちばん上。世の中には名刀がたくさんあると思うのですが、私の中では超越した存在、レジェンドです。

倉敷刀剣美術館の来館者はどんな方が多いですか。

<佐藤さん>

倉敷刀剣美術館の所蔵刀に「刀剣乱舞」ファンに人気の高い「加州清光」の刀があります。このおかげで、女性のお客様がたいへん多いです。8割が女性。

以前は、大勢で連れだって来館されていましたが、いまはおひとりで来て、ゆっくりと観られていく方が多いですね。

当館では衛生面と粉じん対策の観点から、入口で靴を脱いでスリッパに履き替えていただくシステムなのですが、これもリラックスして観られると好評です。専門家が2名常駐しておりますので、質問には正確に答えられるようご案内しています。

日本刀ビギナーの方へ、刀剣を鑑賞する際のポイントなどはありますか?

インタビューに応える館長・佐藤さん

<佐藤さん>

3つのポイントを観て欲しいです。

ひとつ目は姿。スタイル、全体の形を観て欲しい。2つ目は刃文。刃文の個性を観て欲しい。3つ目は地鉄です。

地鉄の働きは、肉眼ではなかなか観ることができないため、そこまで追求する方には、倉敷刀剣美術館では単眼鏡(ミュージアムスコープ)をサービスで貸出ししています。地肌や地中の働きまで、しっかりと観ていただきたいです。

刀剣を学ぶコツを教えて下さい。

<佐藤さん>

いろんな手法があると思いますが、できるだけたくさんの博物館・美術館に行って、様々な流派の特徴を観て覚えること。

同時に、写真集や書物を観て学ぶことです。観ることも大事だし、書物を読んで研究するのも大事だし、実際に刀を持って触れるのも大事だと思います。

倉敷刀剣美術館の今後の展望を教えて下さい。

<佐藤さん>

開館20周年を迎えて、展示方法を白布からアクリルに変えました。これで邪魔なく全体の刀姿を観ることができ、スッキリした印象になったと思います。どうすれば、お客様にとって観やすいのか、日々研究中です。

また、今年は「新撰組」の刀に力を入れています。

新撰組局長「近藤勇」が愛刀とした「陸奥大掾三吉長道」と同作者の刀や、新撰組副長「土方歳三」の愛刀を作刀した「十一代代和泉守兼定」と同作者の刀、「沖田総司」が愛刀を作刀した加州清光の刀と同作者の刀などを集めて展示。

新撰組の中では、土方歳三が好きですね。幕府のために戦う一途なところがいい。実は、私の祖先は「宇喜多秀家」。歴史的に新しい発見や珍しい発見があったら、ぜひ他の博物館とコラボレーションするなど、展示していきたいです。

最後にひと言、お願いします。

インタビューに応える館長・佐藤さん

「国宝」(こくほう)以上の刀があることをご存知でしょうか。それは「僕宝」(ぼくほう)。

つまり、僕の宝です。いろいろな刀を観て、好きな刀を見付けて、手に入れて、大切にすること。

自分にとって、いちばん大切な刀は、国宝に指定された刀よりも勝っていると思います。

私は18年前に僕宝の古備前正恒に出会って、この上なく満たされました。

ぜひ名博メーハクサイトをご覧の皆さんにも、運命の刀と出会って欲しいです。

| 倉敷刀剣美術館の施設情報 | |

|---|---|

| 施設名 | 倉敷刀剣美術館 |

| 所在地 | 〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町173 |

| 電話番号 | 086-420-0066(代) |

| 交通アクセス | 瀬戸大橋線「茶屋町駅」下車、西口より徒歩4分 |

| 営業時間 | 10時~16時30分 (入館は16時まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 ※月曜が祝・祭日の場合は翌日休館 |

| 駐車場 | 有り |

| 入場料 | 1,000円(1年間有効のパスポート制) ※危険防止のため、小学生以下のお子様の入館は不可。 |

| 公式サイト | https://www.touken-sato.com/index.html |