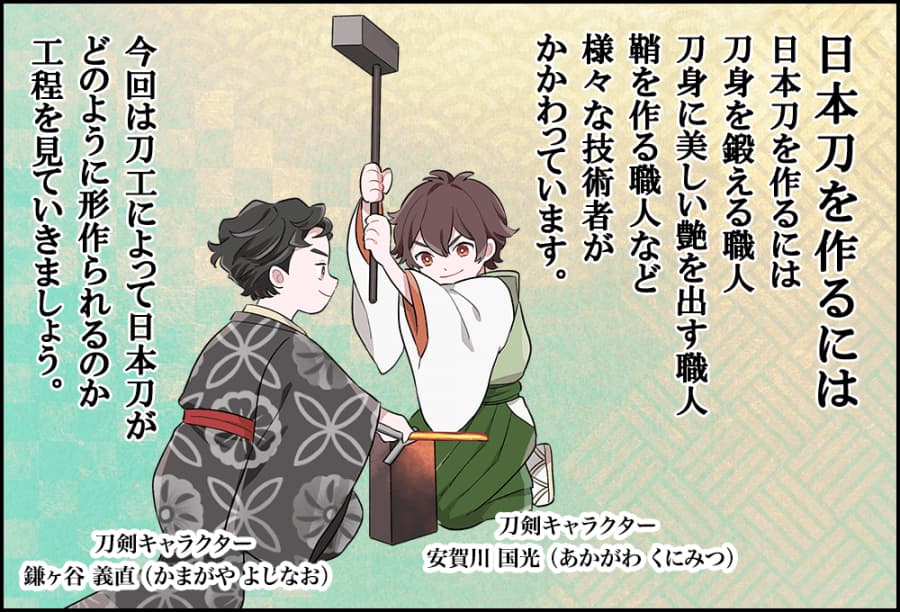

第16回「日本刀を作るには」

刀剣マンガ教室第16回「日本刀を作るには」では、日本刀がどのようにできるのか、刀身の制作工程を紹介します。日本刀は、刀工、研ぎ師、鞘師など、様々な職人が携わって完成する日本を代表する芸術の結晶です。日本刀は玉鋼(たまはがね)という特殊な鋼で作られており、この鋼を質によって組み合わせたり、何度も折り返しながら鍛えたりすることにより、「折れず、曲がらず、よく切れる」武器として完成します。

日本刀の作り方解説日本刀を作刀する上で刀匠がかかわる工程をご紹介します。

作刀方法と鍛錬「水減し」「折り返し鍛錬」「焼き入れ」といった工程についてご紹介します。

刀匠~日本刀を作る日本刀作りの工程を解説及び、刀匠達の努力の足跡をご紹介します。

登場キャラクター

鎌倉時代の刀剣キャラクター「鎌ヶ谷 義直」をご紹介します。

鎌倉時代の刀剣キャラクター「鎌ヶ谷 義直」をご紹介します。

安土桃山時代の刀剣キャラクター「安賀川 国光」をご紹介します。

安土桃山時代の刀剣キャラクター「安賀川 国光」をご紹介します。