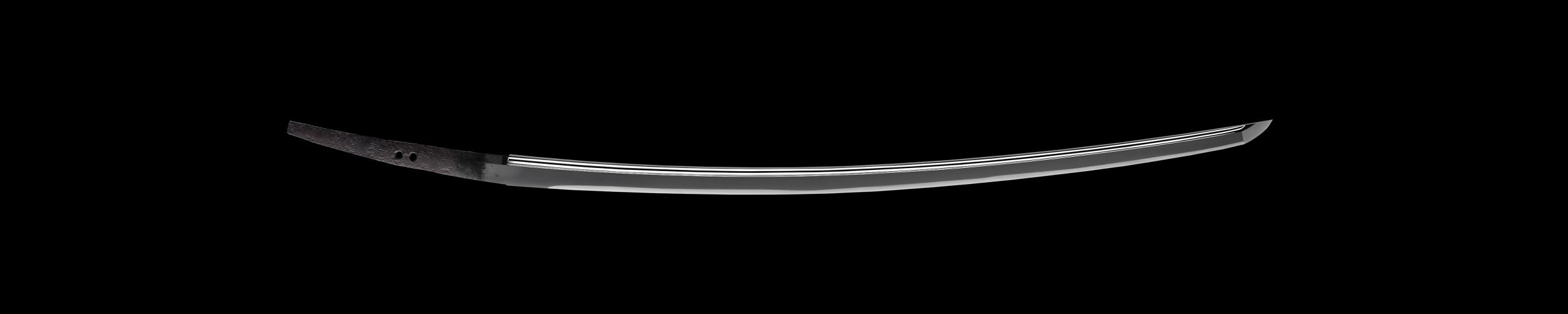

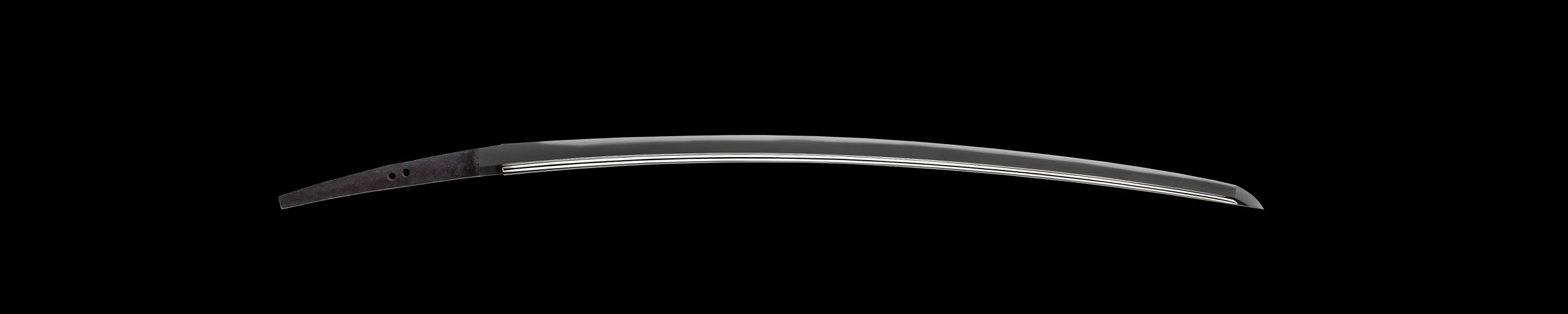

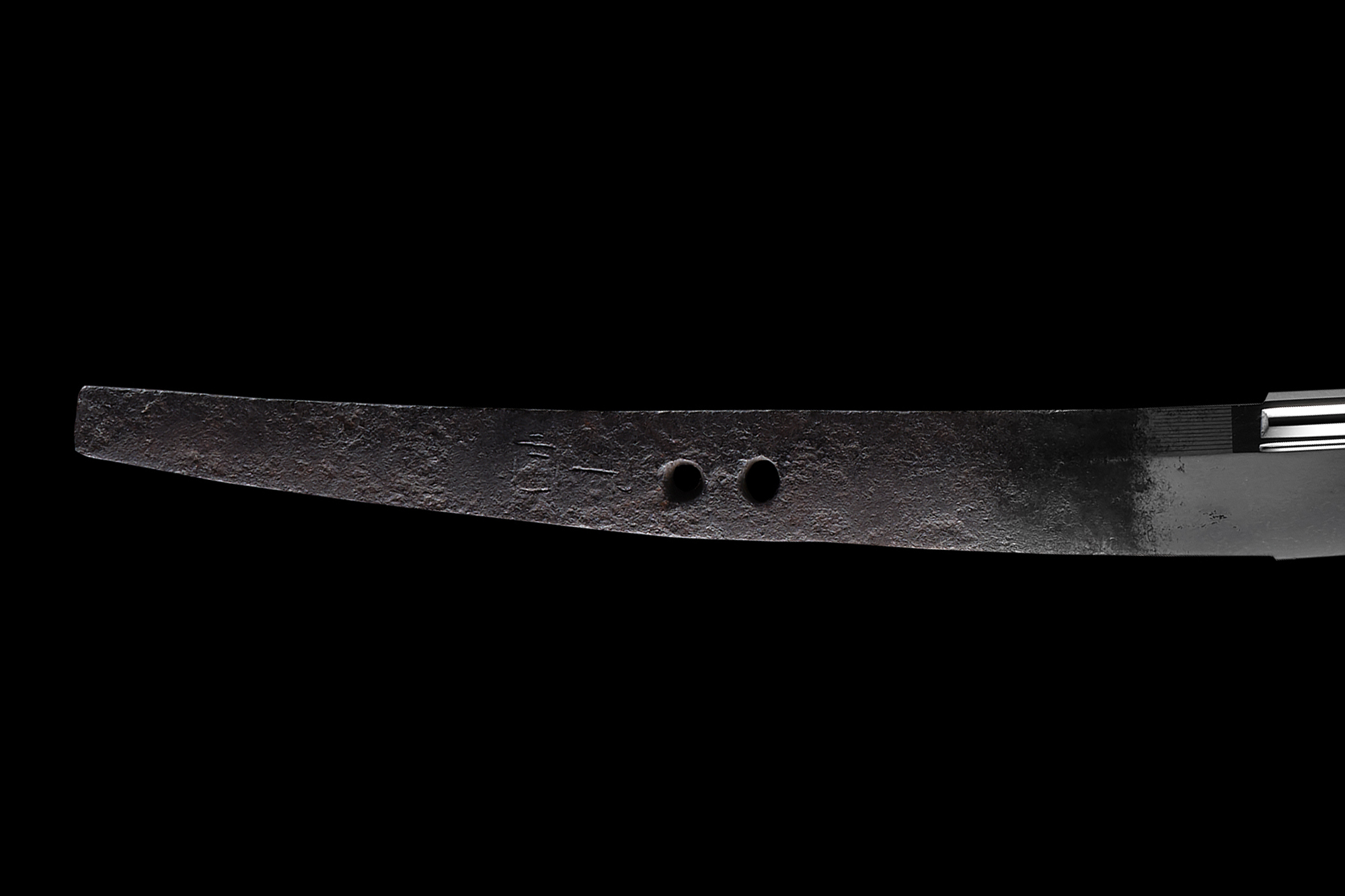

本太刀は、鎌倉時代中期に備中国(現在の岡山県西部)で活動した刀工「守恒」(もりつね)よる作品で、江戸時代中期に近江国水口藩(現在の滋賀県甲賀市)を治めた加藤家に伝来した1振です。

加藤家は「豊臣秀吉」の家臣で、「賤ヶ岳の戦い」において活躍し「賤ヶ岳の七本槍」に数えられるほどの武勇を誇った「加藤嘉明」(かとうよしあき/かとうよしあきら)を祖とする大名家。水口藩へは石見国吉永藩(現在の島根県大田市)10,000石を治めていた加藤家3代「加藤明友」(かとうあきとも)が、1682年(天和2年)に10,000石の加増を受け、計20,000石で水口藩を立藩したことがはじまりです。

本太刀を作刀した守恒は、備中国の刀工集団「古青江派」(こあおえは)に属する刀工と推測されるものの、備前国(現在の岡山県東南部)から移住した刀工「則高」(のりたか)を祖とする「妹尾鍛冶」(せのおかじ)の出自であるとも伝わります。そのため妹尾鍛冶は、古青江派と備前物の作風、どちらにも似ているとされているのです。

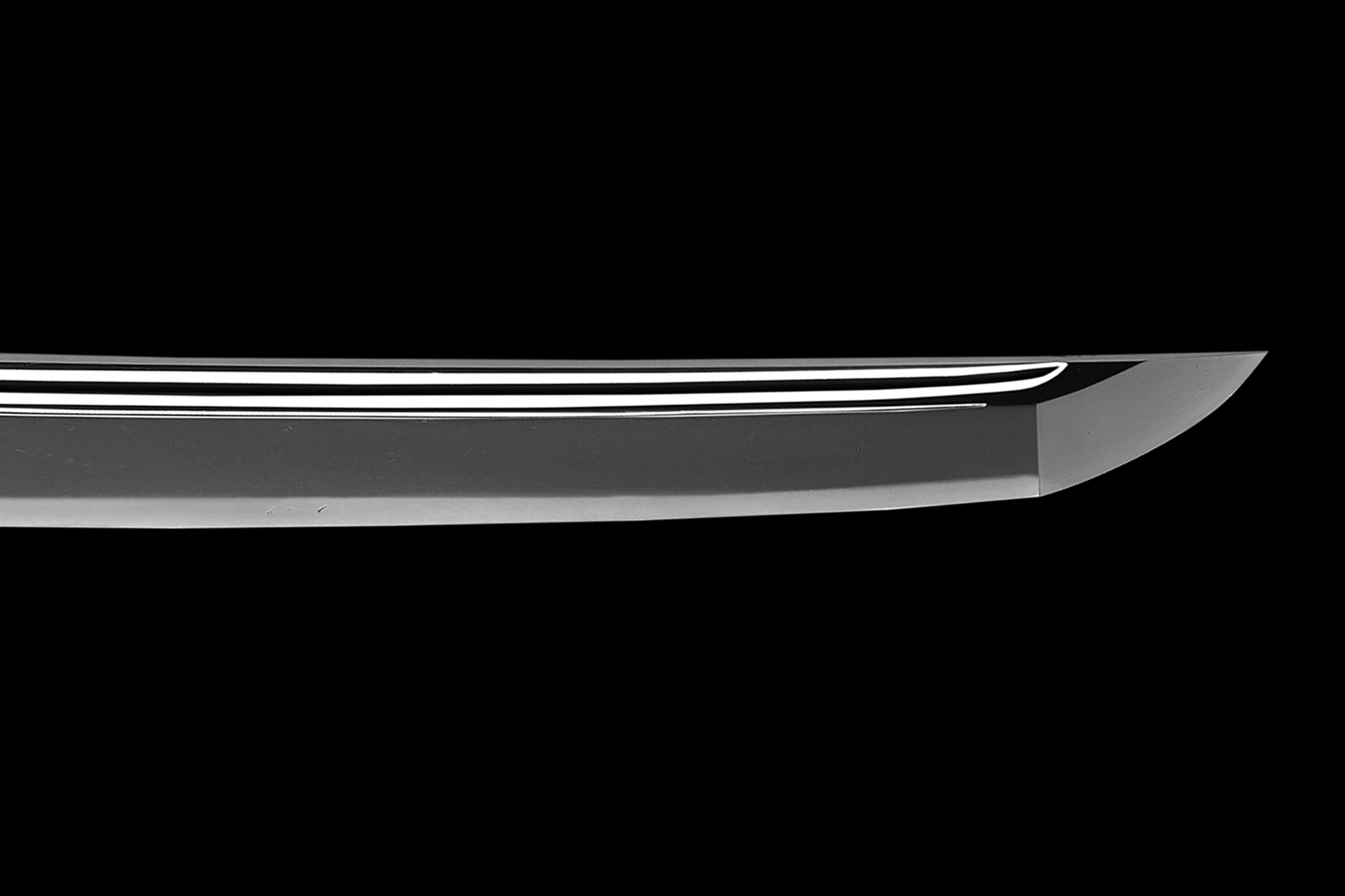

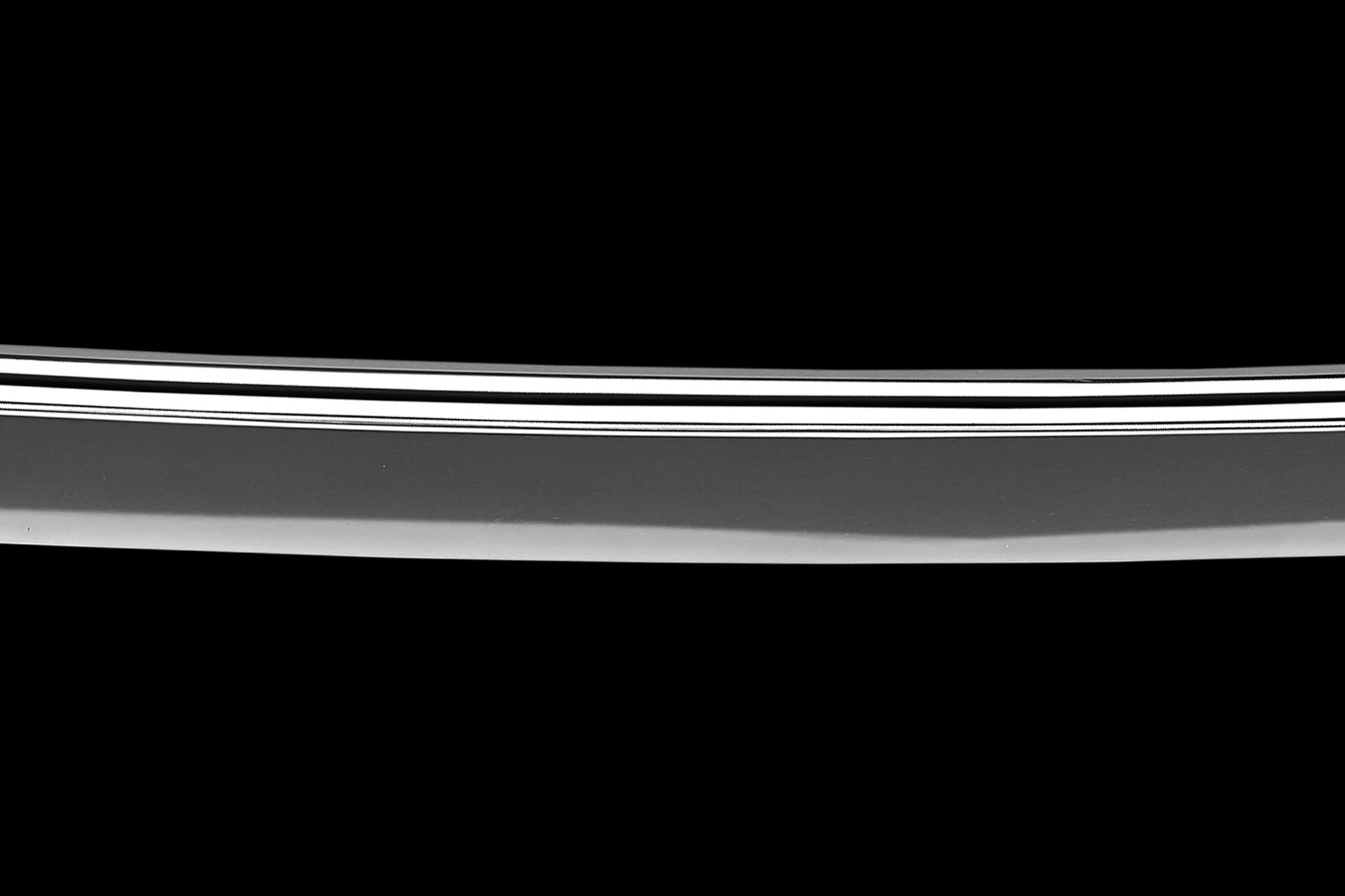

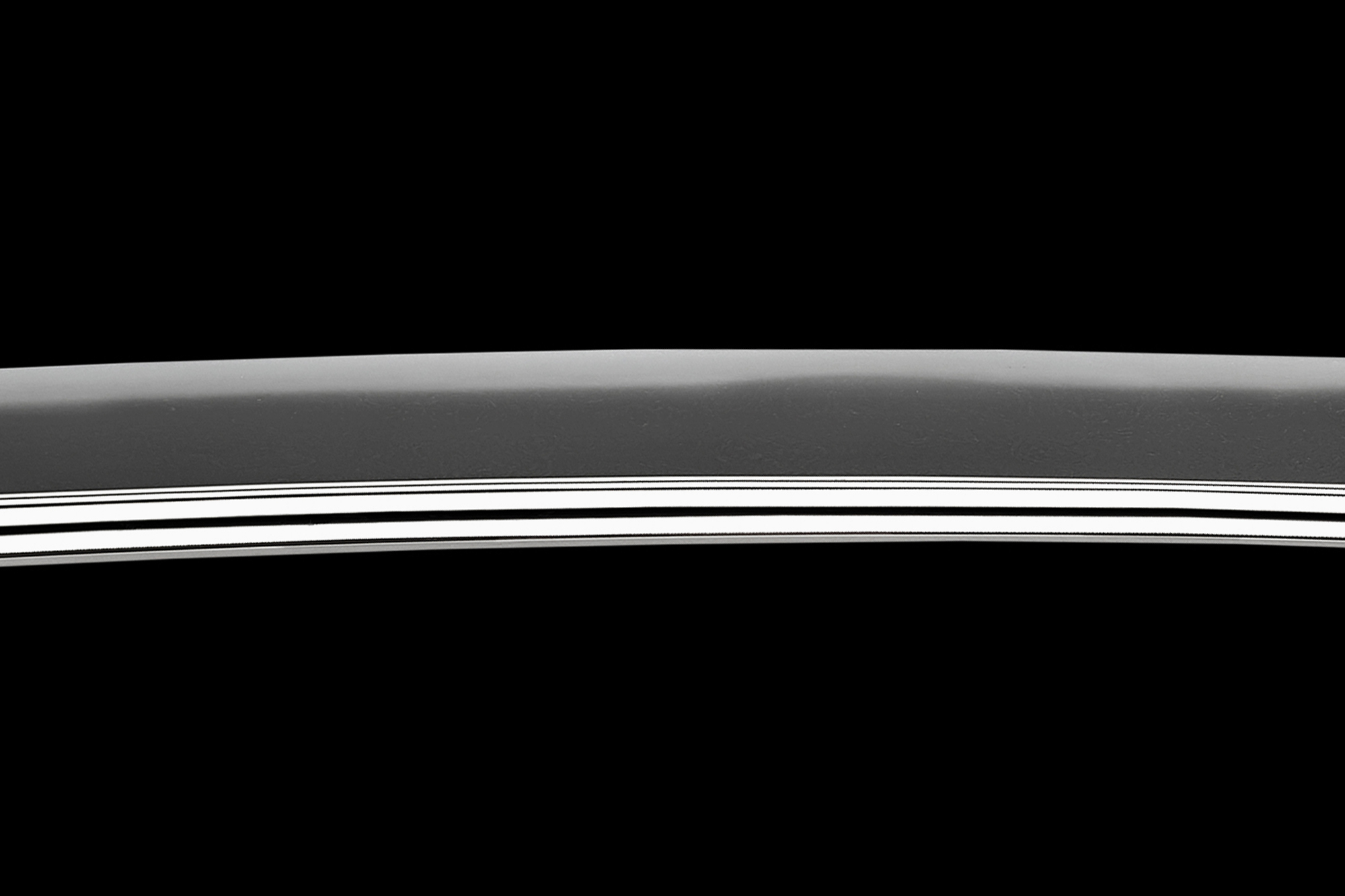

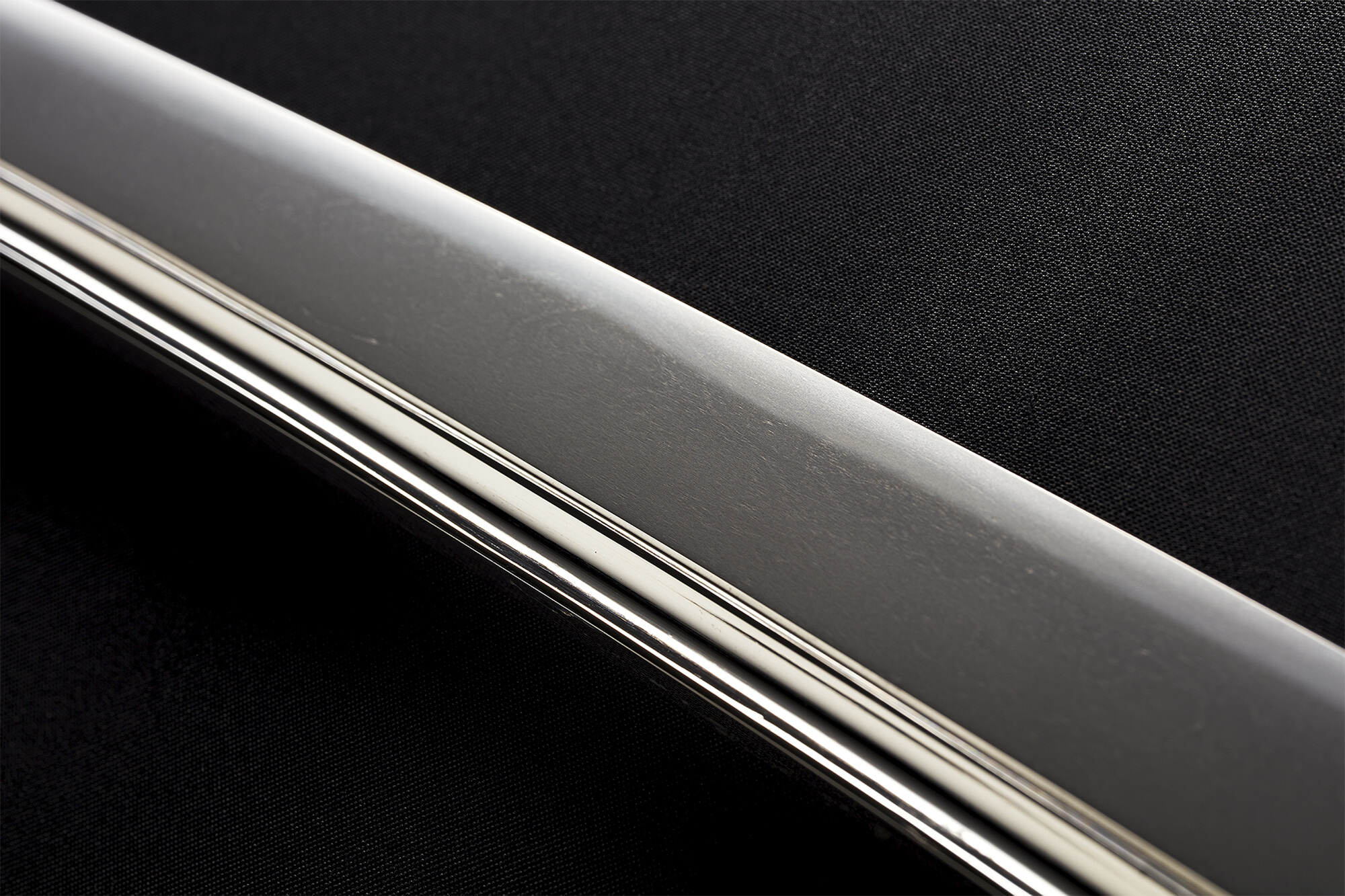

本太刀は、健全な生ぶ茎(うぶなかご)の姿に、地鉄(じがね)は板目肌(いためはだ)に杢目(もくめ)を交じえます。さらに地沸(じにえ)がよく付き、古青江の特徴である澄肌(すみはだ:ナマズに似た黒く澄んだ斑が見える鍛え肌)が現われているのです。刃文は直刃(すぐは)に小乱れ(こみだれ)が交じり、沸(にえ)付いた砂流し(すながし)がかかるなど、古雅な風合いが感じられます。