妖怪浮世絵コーナー - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

著名な浮世絵師も好んだ人気ジャンル

月岡芳年の妖怪浮世絵を展示

本館3階 浮世絵展示コーナー

月岡芳年

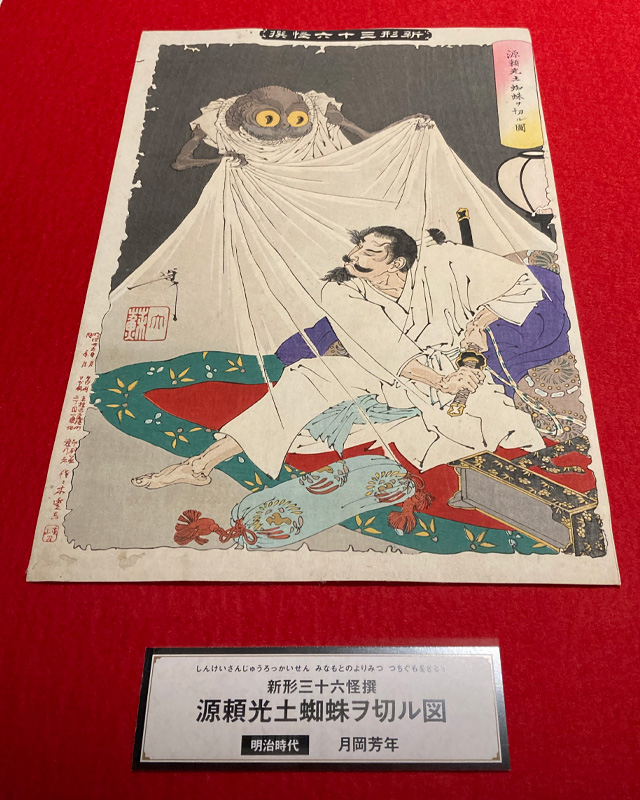

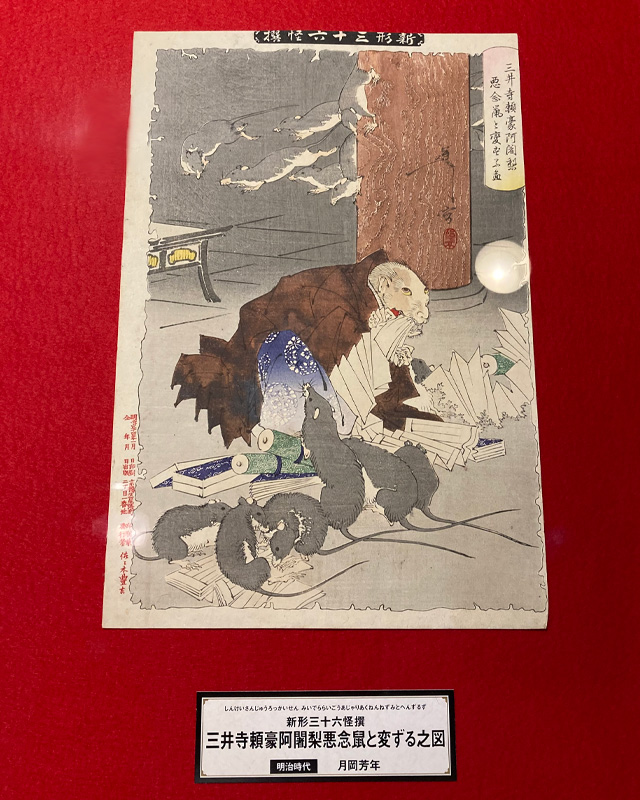

名古屋刀剣ワールド本館3階の「浮世絵展示コーナー」で鑑賞できる妖怪浮世絵は、「月岡芳年」(つきおかよしとし)の手による「新形三十六怪撰」(しんけいさんじゅうろっかいせん)のシリーズから選りすぐった6作品。

フロア中央の平型展示台内にあり、細やかな筆致までしっかりと鑑賞することができます。月岡芳年は、江戸時代末期から明治時代にかけて人気を博した浮世絵師であり、「武者絵」(武将浮世絵)、「合戦絵」をはじめとする多彩なジャンルで活躍しました。なかでも、ショッキングな「無惨絵」や、恐ろしさとコミカルな一面を併せ持つ妖怪浮世絵では突出した才能を示しています。

本館3階 浮世絵展示コーナーのフロアマップ

浮世絵展示コーナーへの行き方

妖怪浮世絵のある浮世絵展示コーナーへ行くには、本館西側出入口から入館後、エレベーターで3階フロアへ。自動券売機にてチケットを購入し、本館3階入退場ゲートから入るのが近道です。

館内をゆったり巡りたいと言う方は、本館南側出入口から入館し、エスカレーターで2階へ上がり、2階の入退場ゲート横でチケットを購入。または、北館ショップ出入口から入り、受付カウンター横でチケットを購入後、ミュージアムショップ奥の入退場ゲートを通りエレベーターで2階へ上がります。

エスカレーターの浮世絵展示

2階から館内の展示を満喫しながら3階の浮世絵展示コーナーへ足を運ぶのがおすすめです。3階へ行くには本館のエレベーターが使える他、北館のエレベーター、階段、エスカレーターが使えます。

階段とエスカレーターでは、壁に飾られた浮世絵の複製を観ることができますので、時間をかけてまわってみてはいかがでしょうか。

傑作妖怪浮世絵シリーズ「新形三十六怪撰」を観る

月岡芳年のアイデアが冴える演出

妖怪浮世絵コーナー

妖怪浮世絵コーナーで鑑賞できる新形三十六怪撰は、月岡芳年の晩年に描かれた妖怪画36点のシリーズ物です。妖怪や鬼、怨霊などを主題としたシリーズですが、それらとかかわる人物を中心に描いた作品が多いとされ、作品によっては妖怪を見る人物のみを描き、妖怪自体は登場していない場合もあります。

また、襖(ふすま)の模様やしみが妖怪・怨霊に見えるような、「隠し絵」とも言える手法も取り入れられ、登場人物の不安定な精神状態を表しているとも解釈できるのです。新形三十六怪撰は、作品のいずれも画面のふちが劣化したようにぎざぎざになっていますが、これは古さや禍々しさを演出するためのデザインとして施されました。では、展示作品の概要と注目ポイントを1作品ずつ見ていきましょう。

「新形三十六怪撰 源頼光土蜘蛛ヲ切ル図」

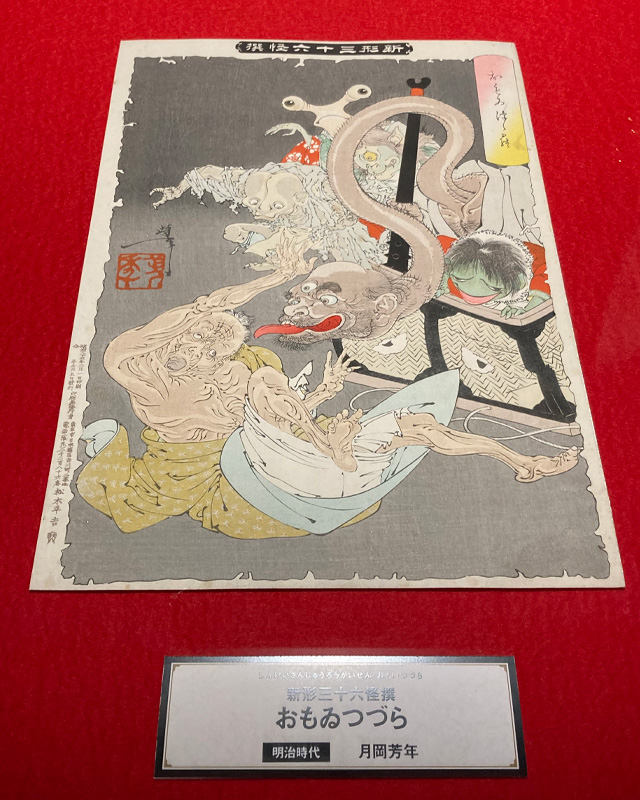

「新形三十六怪撰 おもゐつづら」

「新形三十六怪撰おもゐつづら」

「おもゐつづら」とは重い葛籠(つづら:蓋のある四角い籠)のこと。お伽噺の「舌切り雀」に登場する大きな葛籠がモチーフになっています。

雀のお宿を訪れて、小さな葛籠にいっぱいの宝物をもらったお爺さん。これをうらやましがったお婆さんは欲張って大きな葛籠をもらいますが、家へ帰る途中で葛籠を開けると、たくさんの妖怪が現れたという顛末です。ろくろ首をはじめとする妖怪達の姿も面白い作品ですが、それ以上に、すさまじい形相で腰を抜かすお婆さんの姿は見応えがあります。

「新形三十六怪撰 内裏に猪早太鵺を刺図」

「新形三十六怪撰内裏に猪早太鵺を刺図」

本妖怪浮世絵が題材としているのは、「平家物語」に登場する鵺(ぬえ)退治の物語です。鵺とは、猿の頭に胴体は狸(たぬき)、四肢は虎、尾は蛇という妖怪のこと。夜な夜な内裏に現れて天皇を苦しめていた鵺は、勅命(ちょくめい)を受けた武士の「源頼政」(みなもとのよりまさ)と、随行した「猪早太」(いのはやた:[井早太]とも)によって成敗されます。

本妖怪浮世絵では、源頼政が放った矢に鵺が射落とされ、すかさず猪早太がとどめを刺した、その一瞬を描写。鑑賞する人も思わず拳を握ってしまうような迫力は必見です。

「新形三十六怪撰 鍾馗夢中捉鬼之図」

「新形三十六怪撰鍾馗夢中捉鬼之図」

「鍾馗」(しょうき)は中国の道教に伝わる神として知られています。唐(とう:中国の王朝)の皇帝の夢に現れては悪ふざけをし、病を起こす小鬼を退治したことから、鍾馗は疫病神を退け、魔を祓う神として信仰されるようになりました。

また学業成就の御利益があるとして、絵姿が飾られることもあります。本妖怪浮世絵の鍾馗は、威風堂々たる姿で表され、背後の小鬼は身を屈めておののいているようです。鑑賞するだけでも厄除けの御利益が感じられるのではないでしょうか。

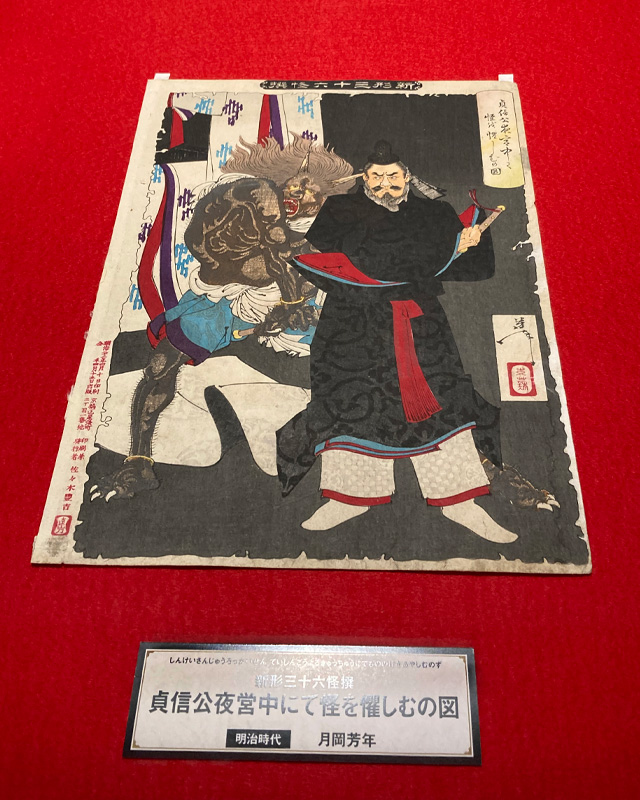

「新形三十六怪撰 貞信公夜営中にて怪を懼しむの図」

「新形三十六怪撰貞信公夜営中にて怪を懼しむの図」

題名にある「貞信公」(ていしんこう)とは、平安時代前期から後期にかけて、公卿(くぎょう)として政治改革にも力を尽くした「藤原忠平」(ふじわらのただひら)が、その功績により賜った諡(おくりな:死後に贈られる称号)です。

藤原忠平は政で優れた手腕を発揮しただけでなく、歴史物語の「大鏡」(おおかがみ)では勇ましい人物としても描かれています。執務のため夜間の宮中に勤めていたところ、突然、鬼に太刀の鞘(さや)を掴まれますが、素早く太刀を抜いて難なく鬼を追い払いました。恐ろし気な鬼に鞘を掴まれても落ち着いた様子で睨みを利かせる藤原忠平の表情が印象的な作品です。