鉄砲コーナー - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

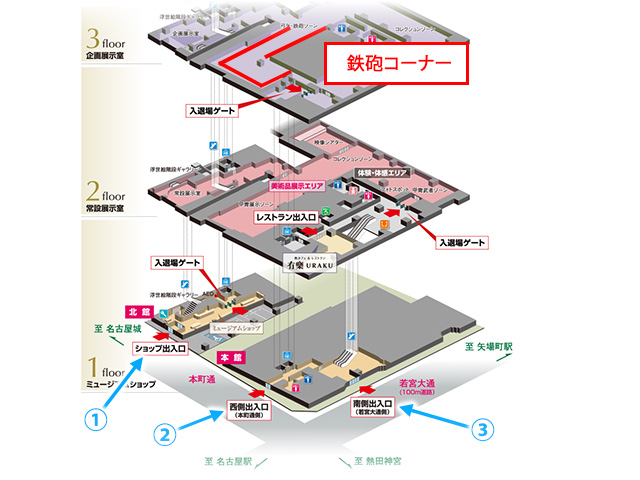

鉄砲コーナーへの行き方

鉄砲コーナー入口

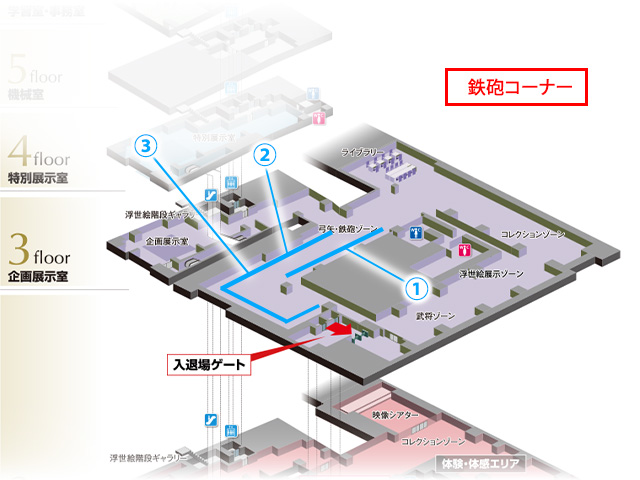

鉄砲コーナーがあるのは本館3階「弓矢・鉄砲ゾーン」となり、そこへの行き方は3通りあります。

- 北館1階のショップ出入口からエレベーター、もしくはエスカレーターを使って本館3階へ向かう

- 西側出入口(本町通側)にあるエレベーターを使って、本館3階の入退場ゲートから入館

- 南側出入口(若宮大通側)からエスカレーターで北館2階へ上がり、入退場ゲートから入館

鉄砲コーナーはこんなところ!

鉄砲コーナー

鉄砲コーナーの展示風景①

3階の弓矢・鉄砲ゾーンは、それぞれ弓矢(ゆみや)と鉄砲に関係する美術品を展示していますが、本原稿では鉄砲コーナーのみ紹介。メーハクに展示されている鉄砲は、主にこのように分けることができます。

【鉄砲コーナーの主な展示】

- 「日本で作られた火縄銃」

- 「ヨーロッパで作られた鉄砲」

- 「日本で改造された鉄砲」

- 「日本初の国産銃」

そして順路ですが、日本で作られた火縄銃の「鉄砲コーナー」(番号①)、「火縄銃の生産地」から最初に観るのがおすすめ。ここでは江戸時代に各地で作られた火縄銃である、有名な「国友筒」(くにともづつ)をはじめ、「堺筒」(さかいづつ)、「日野筒」(ひのづつ)などを観ることができます。それぞれ銃身(じゅうしん)の長さや、からくりの部分などに違いがあり特色豊かです。

火縄銃の生産地

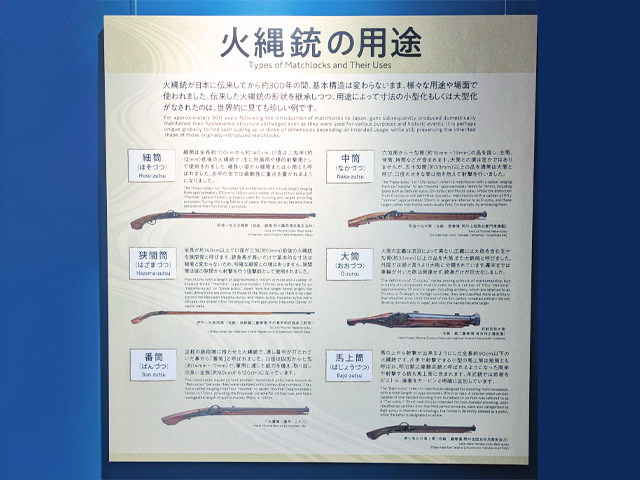

そして「火縄銃各部の名称」や、「火縄銃の用途」を掲載したパネル、さらに「鉄砲コーナー」(番号②)には「日本と海外における鉄砲[小銃/大砲]発達史」のパネルを設置。発達史のパネルでは、日本や世界各国でどの鉄砲がいつ作られ、どのように活躍したかが年代順に掲載されているのです。

-

火縄銃各部の名称

-

火縄銃の用途

続くヨーロッパで作られた鉄砲、日本で改造された鉄砲、日本初の国産銃は、「鉄砲コーナー」(番号③)の位置から壁に接した展示ケース沿いに見学すると鉄砲の歴史やストーリーを把握しやすくなります。壁沿いではなく単体の展示ケースもあるので、ぜひこちらも併せて観て行くのもおすすめです。

鉄砲コーナーの展示風景②

鉄砲コーナーはここを観よう!

漫画・映像作品に登場する鉄砲を紹介

- ウィンチェスター銃と西部劇

-

西部劇は19世紀後半のアメリカにおける西部開拓時代を舞台にした作品で、アメリカでは20世紀前半に興隆した映画や小説ジャンルのひとつ。そして「ウィンチェスター銃」は西部開拓時代のアメリカ人に広く使用された代表的な銃であり、「西部開拓を征した銃」とも呼ばれました。

日本でも西部劇は戦後の20世紀後半にアメリカ文化と共に流入し人気を博します。そんなウィンチェスター銃の発売当初となる1866年(慶応2年)製は、機関部のフレームに黄色みを帯びた真鍮(しんちゅう:銅と亜鉛の合金)を使用。

この色から「イエローボーイ」の愛称で親しまれました。紹介するメーハク所蔵のウィンチェスター銃も、今なお人気の高い1866年製となる真鍮製のレシーバーを持ち、名称にはイエローボーイと入っています。

ウィンチェスター M1866イエローボーイ 騎兵銃

- スペンサー銃と大河ドラマ「八重の桜」

-

2013年(平成25年)放送の大河ドラマ「八重の桜」にて、主人公「新島八重」(にいじまやえ)が作中の「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)時に使用したのが「スペンサー銃」でした。ただ、実際の新島八重も鉄砲を撃って活躍したことは有名ではありますが、それがスペンサー銃だったかは不明とされます。

それでも作中にて、7連発式のスペンサー銃を手に戦う新島八重の勇ましい姿を覚えている人も多いのではないでしょうか。メーハク所蔵品は、数多く製造されたスペンサー銃のひとつになります。

スペンサーM1867 歩兵銃

- ガトリングガンと「るろうに剣心」

-

「ガトリングガン」は、1861年(万延2年/文久元年)にアメリカの「リチャード・ジョーダン・ガトリング」が開発した回転式連発銃。メーハクではその約2分の1サイズで再現した作品を展示しています。

漫画「るろうに剣心」は「緋村剣心」(ひむらけんしん)を主人公とし、明治時代が舞台の剣客物語。ガトリングガンは敵対した人物によって緋村剣心に向けて連射されるものの、緋村剣心は弾丸を華麗にかわす、といった場面に登場します。

メーハクのガトリングガンは、約2分の1サイズとなるものの精巧な造りは見どころ抜群。るろうに剣心のワンシーンを思い出しながら観るのも良いかもしれません。

コルトM1874ガトリングガン

- 村田銃と「ゴールデンカムイ」

-

「村田銃」(むらたじゅう)は、明治時代の軍人「村田経芳」(むらたつねよし)が開発した初の国産銃です。1880年(明治13年)に完成した「十三年式村田銃」(じゅうさんねんしきむらたじゅう)を皮切りに、改良型となる村田銃が完成した和暦に合わせて「十六年式」、「十八年式」、「二十二年式」と製造されました。

漫画「ゴールデンカムイ」は明治時代末期の北海道を舞台にしており、登場人物の「二瓶鉄造」(にへいてつぞう)が「十八年式村田銃」(じゅうはちねんしきむらたじゅう)を扱います。のちに二瓶鉄造の十八年式村田銃は、「谷垣源次」(たにがきげんじ)に譲り渡されますが、二瓶鉄造は同鉄砲で200頭以上の羆(ひぐま)を狩ってきた腕利きの猟師でした。画像村田銃の前から2番目が十八年式村田銃です。

村田銃

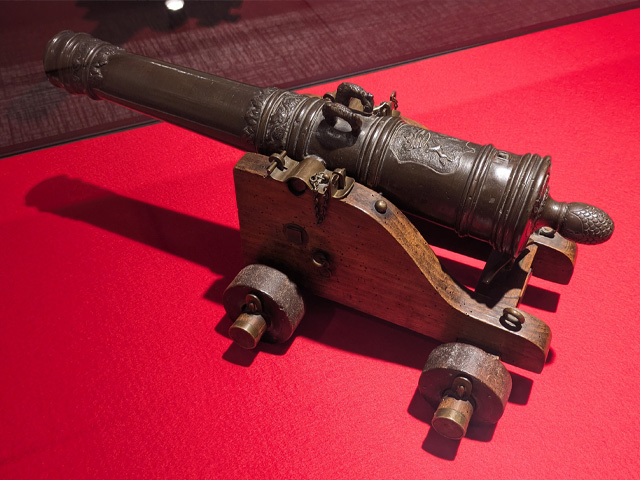

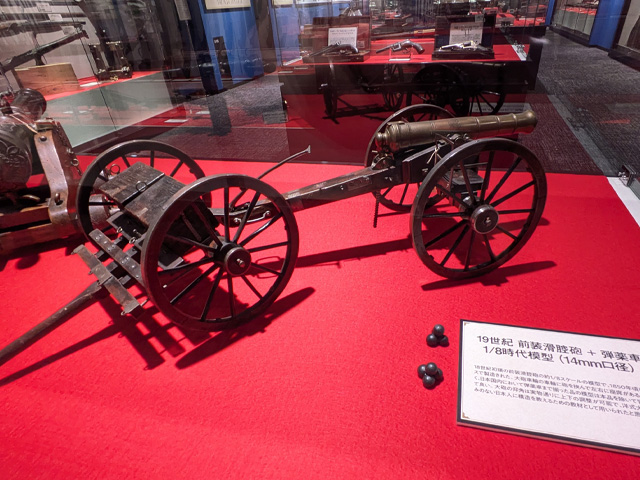

小さくて可愛らしい!ミニチュア模型の大砲

鉄砲コーナーには鉄砲類以外にミニチュア模型の大砲(たいほう)なども展示しています。原寸大ならば運搬には大人数が必要ですが、ミニチュア模型は大人1人でも持ち運べるほどの大きさです。

- ヨーロッパの大砲模型

-

18世紀前装滑腔砲1/5時代模型(20mm口径)

ミニチュア模型の大砲は、日本にて海外の講師を招いた際、講師が大砲の構造を教える教材用や、ヨーロッパでは大砲を製造したあと、製造法を後世に残すため模型にする慣習があったなど、作られた理由は様々。模型のため弾丸を飛ばすことはできませんが、小さくとも実物と同じように細密なデザインをしています。

19世紀前装滑腔砲+弾薬車1/8時代模型(14mm口径)

- メーハクが所蔵する大砲模型

-

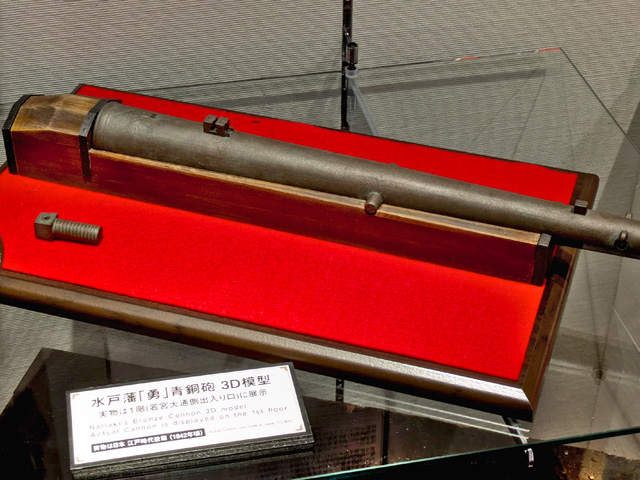

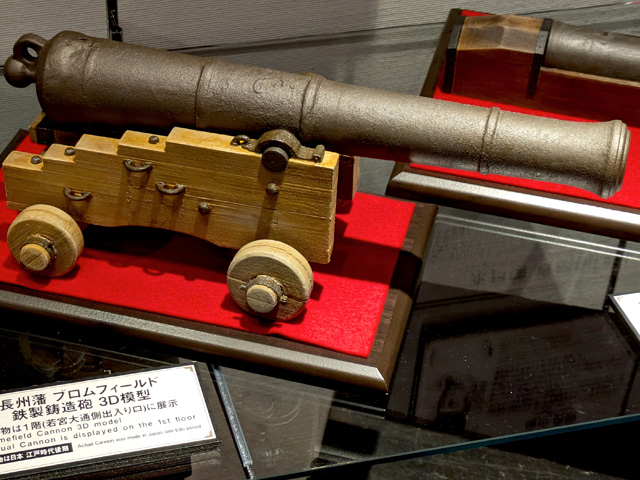

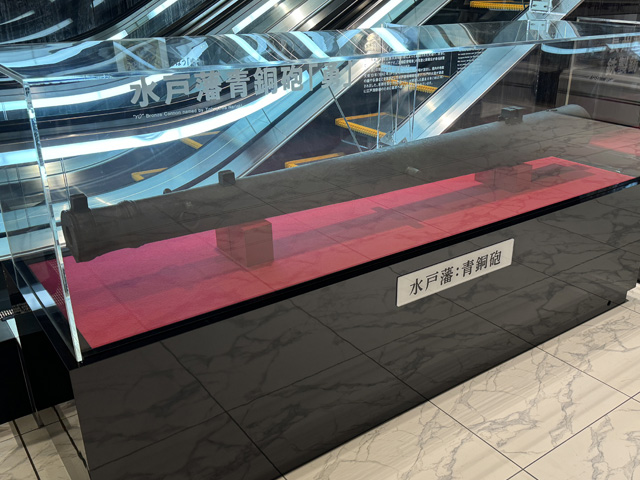

こちらは、江戸時代末期に日本で製造された大砲の模型です。2基とも実物をメーハクが所蔵しておりますが、展示場所は本館3階の鉄砲コーナーではなく、本館1階の出入口(若宮大通側)になります。

江戸時代末期の幕末は戊辰戦争といった大きな戦争もあり、当時、製造された大砲は多くが失われました。2基どちらも貴重な物になりますが、特に「水戸藩[勇]青銅砲」は、江戸幕府第15代将軍「徳川慶喜」(とくがわよしのぶ)の父で水戸藩9代藩主「徳川斉昭」(とくがわなりあき)の落款(らっかん:署名や印を残すこと)が刻印された非常に珍しい大砲になります。

-

水戸藩「勇」青銅砲3D模型

-

長州藩ブロムフィールド

鉄製鋳造砲3D模型

-

水戸藩「勇」青銅砲(実物)

-

長州藩ブロムフィールド(実物)

-