甲冑コーナー - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

武士の想いと職人の技が活きる

本館2階 甲冑コーナー

甲冑(鎧兜)とは、戦の際に頭を守る「兜」(かぶと)と、胴体を守る「鎧」(よろい)の総称です。平安時代に日本独自の様式である「大鎧」(おおよろい)が登場。以降、時代による戦い方の変化に合わせて、「胴丸」(どうまる)、「腹巻」(はらまき)、「腹当」(はらあて)が考案されます。

さらに、戦いの規模が拡大した室町時代から戦国時代にかけては、大鎧・胴丸・腹巻などの「中世甲冑」より軽量で機能性にも優れた「当世具足」(とうせいぐそく)が制作され普及しました。

甲冑は単なる防具にはとどまらず、武士にとっては盛装(せいそう:華やかで立派な装い)でもあり、武将達は縁起の良い意匠や、自らの想いを込めた文様を施すようになります。甲冑には身に着ける武将の想いに応えた「甲冑師」ら職人の技術力が結集され、現代では美術工芸品として日本はもちろん、世界でも高く評価されているのです。

甲冑・武具に囲まれたファン至福の空間

甲冑コーナーフロアガイド

名古屋刀剣ワールドでは、本館2階にある「甲冑展示コーナー」と「コレクションコーナー」で甲冑・武具を鑑賞することができます。本館南側出入口から入館してエスカレーターで2階へ。

本館南側出入口(若宮大通側)

自動券売機にてチケット購入後、入退場ゲートを通ると、出迎えてくれるのは甲冑武者のリアルな立像です。ここから左手へ向かうとコレクションコーナーが見えてきます。

コレクションコーナーでは甲冑や、前立てが個性的な兜の実物展示のほか、「甲冑[鎧兜]制作の流れ」、「甲冑[鎧兜]の素材」、「兜各部の名称」、「日本の兜の形式」といったパネルでの解説が充実。甲冑ファンの方も、初心者の方も、より深く展示を満喫するために目を通しておくことをおすすめします。

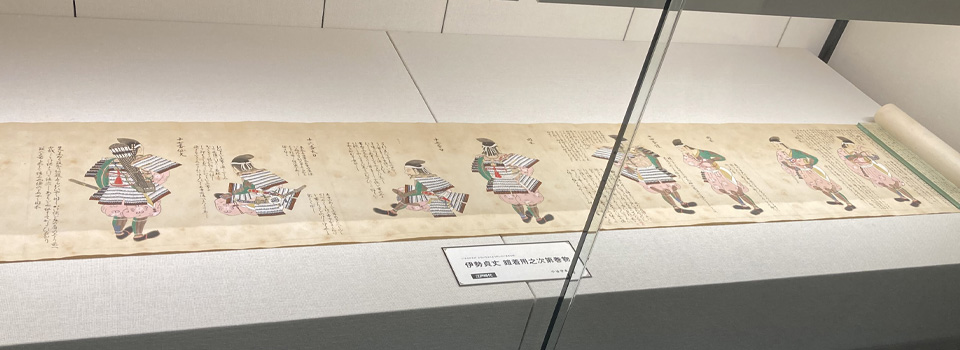

さらに、騎馬の際に使用する「鞍」(くら)や「鐙」(あぶみ)も意匠を凝らした展示作品が揃い、職人の技に目を奪われることは間違いありません。また、大鎧の着用手順を描いた絵巻物の「伊勢貞丈 鎧着用之次第巻物」(いせさだだけ よろいちゃくようのしだいまきもの)の展示もあり、甲冑ファン・歴史ファンのマニア心をくすぐります。

「伊勢貞丈 鎧着用之次第巻物」

本館2階 コレクションコーナーの兜と鞍・鐙の展示

50領が揃う圧巻の甲冑展示コーナー

歴史が息づく個性豊かな甲冑

本館2階 甲冑コーナー

本館2階の甲冑展示コーナーでは、貴重な美術工芸品である甲冑50領を展示。中央のケースに展示され、横や背後からも鑑賞できる「鉄朱漆塗白糸菱綴桶側二枚胴具足」(てつしゅうるしぬりしろいとひしとじおけがわにまいどうぐそく)をはじめ、武具一式が揃う「練革黒漆塗本小札紺糸威胴丸具足」(ねりかわくろうるしぬりほんこざねこんいとおどしどうまるぐそく)など、1領1領じっくり観たい逸品ばかりです。

鉄朱漆塗白糸菱綴桶側二枚胴具足は、「桶側胴」(おけがわどう)と呼ばれる当世具足のひとつで、鮮やかな朱漆塗(しゅうるしぬり)と、威毛(おどしげ)の白糸が目を惹きます。部隊全体の甲冑を赤色で揃える「赤備え」(あかぞなえ)は戦場では目立つことから勇敢さの象徴であり、戦国最強と謳われた「武田の赤備え」や、それを引き継いだ「井伊の赤備え」が有名です。

練革黒漆塗本小札紺糸威胴丸具足は、「旗指物」(はたさしもの)、「陣笠」(じんがさ)、「空穂」(うつぼ:矢入れ具の一種)、「床几」(しょうぎ:折り畳み式の腰掛け)も付属する貴重な武具一式で、江戸幕府の旗本「屋形池田家」に伝来しました。兜の前立てなど各部の意匠として池田家の家紋である「揚羽蝶紋」(あげはちょうもん)があしらわれています。甲冑コーナーに勢揃いした甲冑の迫力と存在感を堪能するとともに、緻密で洒脱な細工のひとつひとつにも注目してみましょう。

-

鉄朱漆塗白糸菱綴桶側二枚胴具足

-

練革黒漆塗本小札紺糸威胴丸具足

パネルと部品展示で基礎を知る

「甲冑の基礎から知りたい」と言う方は、甲冑展示コーナーのパネルに詳しく書かれた「甲冑の基礎知識」は見逃せません。

-

甲冑の基礎知識を記したパネル

-

鉄黒漆塗紅糸菱綴碁石頭横矧二枚胴具足の部品展示

また、「鉄黒漆塗紅糸菱綴碁石頭横矧二枚胴具足」(てつくろうるしぬりくれないいとひしとじごいしがしらよこはぎにまいどうぐそく)は部品ごとに分けて展示されています。

人型に組み立てられた状態では隠れている部分も観ることができるので、学びたい方におすすめです。さらに、「軍配」(ぐんばい)や「采配」(さいはい)など、甲冑をまとった戦場では必要不可欠であった道具の展示もあり、鑑賞する方が戦の様子を思い描く一助となっています。