名古屋刀剣博物館の合戦年表で歴史を知ろう! - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

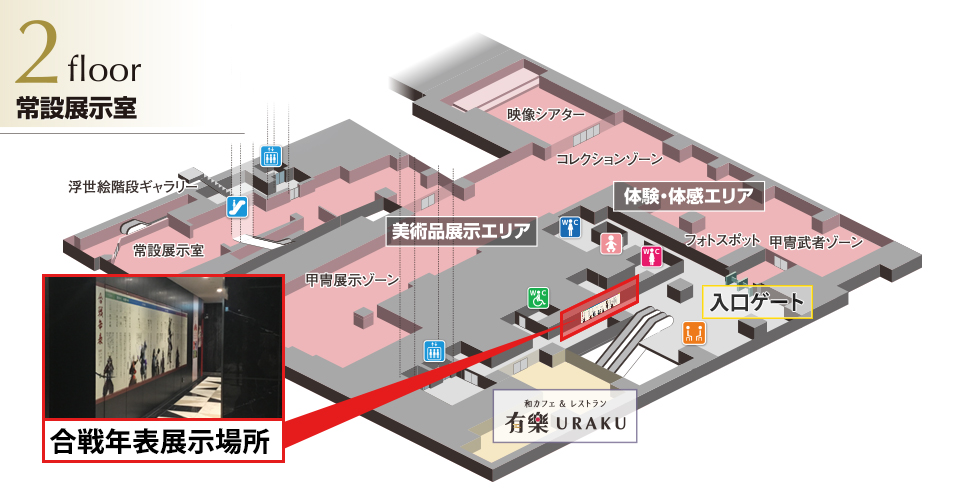

名古屋刀剣博物館の合戦年表はどこにあるの?

合戦年表が展示されているのは、「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)の本館2階にある「和カフェ&レストラン 有樂」前の通路です。合戦年表を見学する場合、名古屋刀剣博物館の本館1階の南側出入口(若宮大通側)か、西側出入口(本町通側)から入館するのが一番早い道順になります。

合戦年表が展示されている本館2階の通路

合戦年表に掲載されている歴史上のできごとを解説

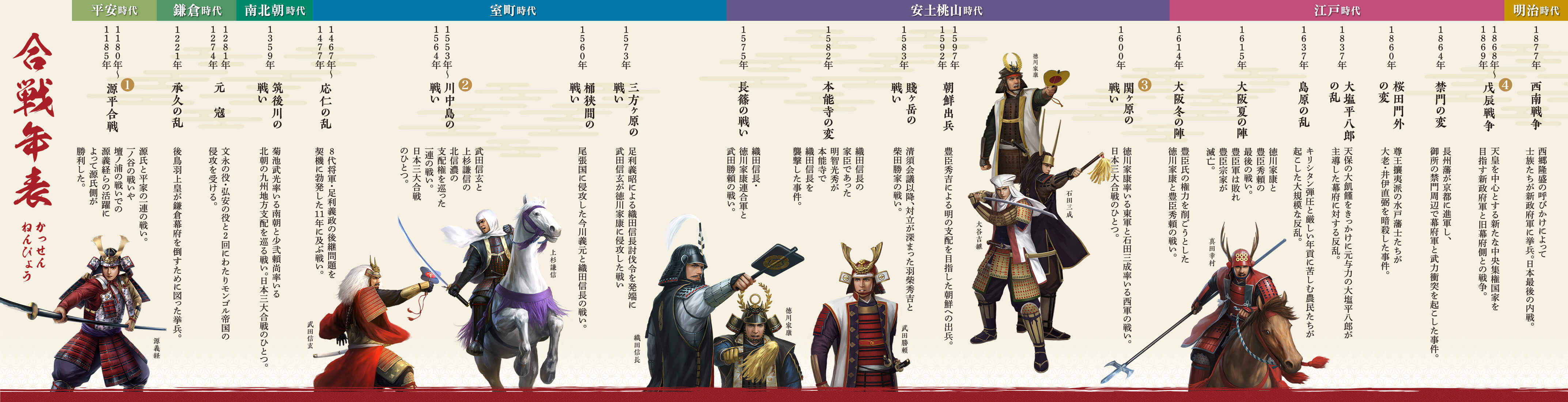

名古屋刀剣博物館に展示されている合戦年表には、平安時代から明治時代までの有名な歴史上のできごとを掲載。そのなかでもよく知られているできごとに番号を振り、それぞれを解説しながら、名古屋刀剣博物館が所蔵する作品についても紹介しています。

合戦年表

①源平合戦

平清盛

源平合戦とは、平安時代の1180~1185年(治承4年~元暦2年/寿永4年)にわたって起きた内乱「治承・寿永の乱」の総称。

「平清盛」(たいらのきよもり)を中心とする平氏の独裁政治に対して「以仁王」(もちひとおう:77代後白河天皇[ごしらかわてんのう]の子)が挙兵し、諸国の源氏に打倒平氏を呼びかけたことをきっかけに治承・寿永の乱がはじまります。

以仁王の挙兵は失敗してしまいますが、木曽(現在の長野県木曽郡)の「源義仲」(みなもとのよしなか)や、伊豆(現在の静岡県伊豆市)に流罪となっていた「源頼朝」(みなもとのよりとも)らが以仁王の遺志を継いで打倒平氏を目指し挙兵。

源頼朝

源頼朝の弟で戦の天才と言われる「源義経」(みなもとのよしつね)も参戦し勢いを付けた源氏は、平氏一門を都から追い出すことに成功します。

1185年(元暦2年/寿永4年)3月、最終決戦となった「壇ノ浦の戦い」にて、ついに平氏を打ち倒しました。このできごとにより源頼朝を中心とした鎌倉幕府が開始され、史上初の武家政権が誕生することとなるのです。

「源平合戦」の様子が描かれた屏風

源平合戦図屏風

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

②川中島の戦い

川中島の戦いは、越後の龍「上杉謙信」(うえすぎけんしん)と甲斐の虎「武田信玄」(たけだしんげん)という戦国武将2人の間で、1553~1564年(天文22年~永禄7年)の5度にわたって行われた合戦の総称です。合戦となった川中島は、犀川と千曲川が合流する地点で、上杉謙信の越後国(現在の新潟県)と、武田信玄の信濃国(現在の長野県)を結ぶ交通の要所。さらに農業に最適な肥沃な土地であったため、武田信玄と上杉謙信は北信濃の支配権をめぐって争いました。

1561年(永禄4年)の第4次合戦の激戦が広く知られているため、戦場となった川中島の地名から、他の場所で行われた戦いも含めて川中島の戦いと呼びます。しかし長い川中島の戦いは、5回も戦ったにもかかわらず両軍の勝敗は付いていないとされるのです。

上杉謙信と武田信玄が登場する浮世絵

歌川国芳 作「武田上杉川中嶋大合戦図」

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

上杉家に伝来した太刀

太刀 銘 国宗(上杉家伝来)

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

③関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦いは、1600年(慶長5年)に起きた「徳川家康」率いる東軍と、「石田三成」(いしだみつなり)率いる西軍に分かれた「天下分け目の戦い」とも言われた大戦です。なぜ徳川家康と石田三成が争うことになったかと言うと、発端は天下人として日本全国を治めていた「豊臣秀吉」の死でした。

病床に伏していた豊臣秀吉は、幼い遺児「豊臣秀頼」(とよとみひでより)を守り、のちのちまで庇護するよう「五大老」(ごたいろう:豊臣政権の有力大名)らに遺言をしていたのですが、五大老のひとり徳川家康が遺言を破り豊臣家から天下を奪おうと画策しはじめます。豊臣政権内で「五奉行」(ごぶぎょう:豊臣政権で実務を担った豊臣秀吉の家臣)を務め、誰よりも豊臣秀吉に忠誠を誓っていた石田三成は、徳川家康の横暴を許さず、石田三成と徳川家康は対立を深めていきました。

豊臣家の家臣達も徳川家康か石田三成の派閥に分かれ、そして1600年(慶長5年)に西軍・石田三成側が挙兵したのを皮切りに、東軍・徳川家康側と全面的な戦に突入。関ヶ原の戦いは東軍が勝利し、これにより徳川家康による江戸幕府が開かれることとなります。

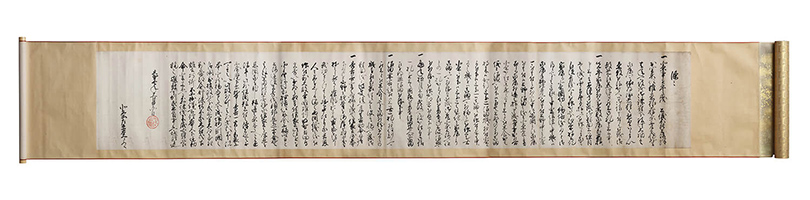

豊臣秀吉が

北条氏直に宛てた宣戦布告状

北条氏宛宣戦布告状

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

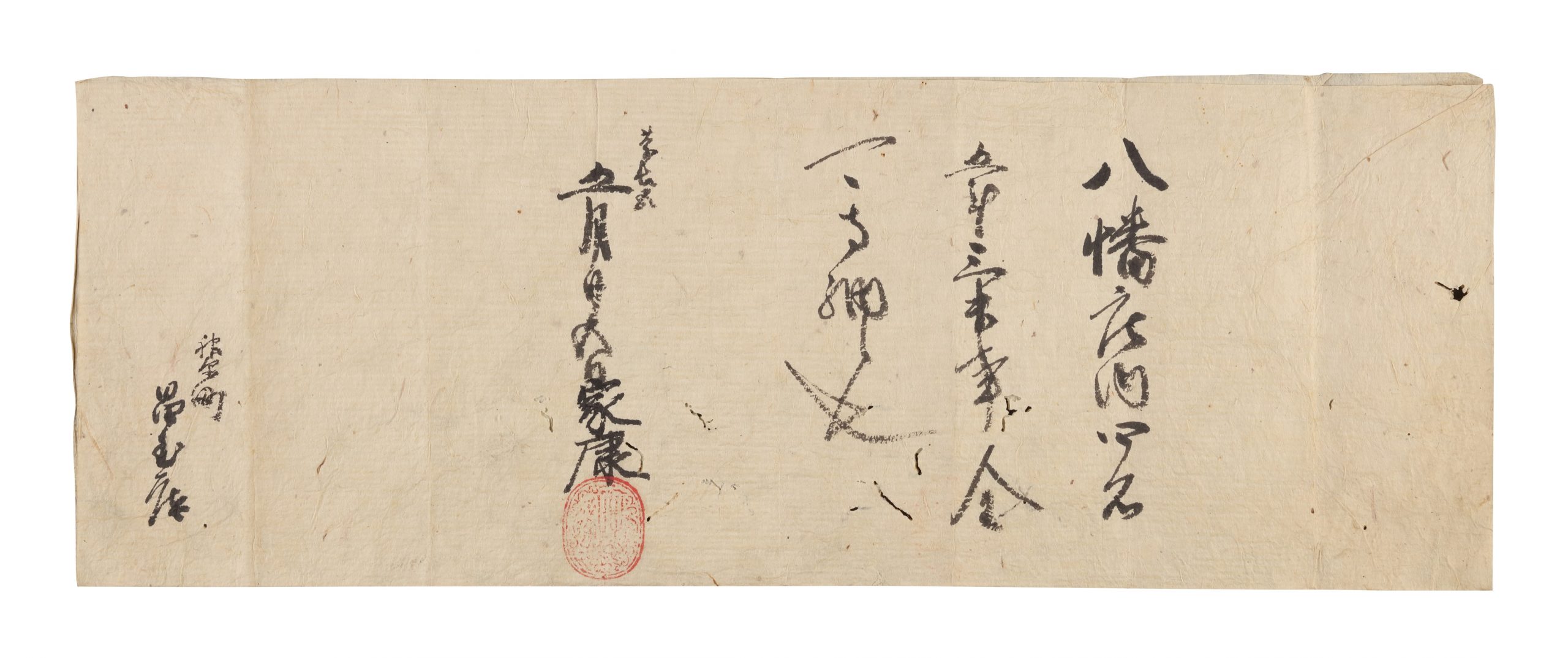

徳川家康が岩清水八幡宮に宛てた

権利を保証する文書

徳川家康 朱印状 知行宛行状

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

豊臣秀吉が

前田利家に贈った短刀「大坂長義」

短刀 銘 備州長船住長義(大坂長義)

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

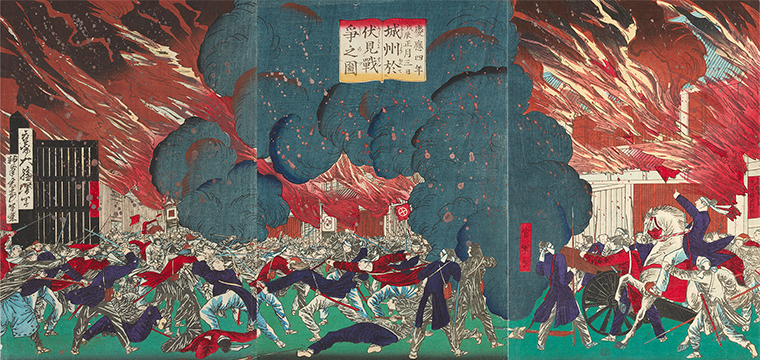

④戊辰戦争

「戊辰戦争」は、薩摩藩(現在の鹿児島県、宮崎県南西部)と長州藩(現在の山口県萩市)を中心とする新政府軍と、旧幕府軍による戦いです。1868年(慶応4年)1月に勃発した「鳥羽・伏見の戦い」から、翌年1869年(明治2年)5月の「五稜郭」(ごりょうかく:現在の北海道函館市)開城まで約1年半続きました。

この戦いでは打刀や槍などの刀剣類、火縄銃といった旧来の武器も活用されましたが、新政府軍と旧幕府軍どちらもヨーロッパから輸入した西洋式銃を投入しています。なかでも後装式の単発銃である「ゲベール銃」や「エンフィールド銃」、「スナイドル銃」などが多数を占めていました。新政府軍の佐賀藩(現在の佐賀県)・黒羽藩(現在の栃木県大田原市)は、連発式の「スペンサー銃」を輸入して戊辰戦争時に装備していたという記録が残ります。

武器の数、兵の人数も新政府軍の方が上回っていたこともあり、戊辰戦争は新政府軍が勝利。新政府軍は122代「明治天皇」(めいじてんのう)を中心とする政権を発足させ、終戦後は日本に西洋の文化や政治を積極的に取り入れ、近代化改革を行いました。

鳥羽・伏見の戦いを描いた浮世絵

月岡芳年 作「慶応四年戊辰正月三日城州於伏見戦争之図」

所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕