名古屋刀剣博物館の妖怪浮世絵展示 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

偉才の浮世絵が目の前に!

浮世絵展示ゾーン・浮世絵階段ギャラリーに注目

名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館

北館ショップ出入口(本町通り側)

浮世絵の名品を数多く鑑賞できるのは、「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)本館3階の「浮世絵展示ゾーン」、そして北館1~3階をつなぐ階段とエスカレーターの「浮世絵階段ギャラリー」です。

「刀剣ワールド財団」が所蔵する浮世絵のコレクションは、「役者絵」(歌舞伎絵)、「皇室・皇族浮世絵」、「戦争絵」、「名所絵」など多岐にわたります。

そのなかでも刀剣ファン・歴史ファン必見の作品が、名だたる武将達の活躍を描いた「合戦絵」、「武者絵」(武将浮世絵)です。

これらの作品を手がけた浮世絵師は、武者絵の第一人者「歌川国芳」(うたがわくによし)や、歌川国芳の門人でもあった「月岡芳年」(つきおかよしとし)、「歌川芳虎」(うたがわよしとら)、さらに「水野年方」(みずのとしかた)、「楊斎延一」(ようさいのぶかず)など、江戸時代末期から明治時代に大人気を博した偉才ばかり。写真や映像で目にしたことがあるという作品にも出会えるのではないでしょうか。

展示品はいずれも間近で鑑賞できるので、絵師の力量だけでなく、浮世絵ならではの緻密な彫りや、摺られた色合いの風情にも目を凝らしてみましょう。

刀剣ワールド所蔵の傑作2点をピックアップ

「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)に所蔵されている合戦浮世絵・武者絵から、歌川国芳と楊斎延一の作品をピックアップしてご紹介。どちらも歴史的な一場面が偉才の手によって活き活きと表現された傑作です。

歌川国芳 作「武田上杉川中嶋大合戦図」

「武者絵の国芳」の異名を取る歌川国芳が「第4次川中島の戦い」の一場面を描いた、「武田上杉川中嶋大合戦図」(たけだうえすぎかわなかじまだいがっせんのず)。上杉軍の軍記「北越太平記」(ほくえつたいへいき)に登場する激闘シーンがモチーフとなっています。

甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名「武田信玄」(たけだしんげん)と、越後国(現在の新潟県本州部分)の戦国大名「上杉謙信」(うえすぎけんしん)は北信濃(現在の長野県北部)の覇権を巡り、5回にわたって戦いました。

本合戦浮世絵では、御幣川(おんべがわ)の急流を物ともせず、太刀で斬りかかる上杉謙信と、これを軍配で受ける武田信玄の一騎打ちが躍動感あふれる筆致で表され、まるで鑑賞者がその場にいるような迫力です。兵達を押し流さんとする水流の重みまで感じられる描写力は、歌川国芳の面目躍如と言えます。

本合戦浮世絵の左手側上にて捨て身の戦いを繰り広げているのは、武田家臣の「山本勘助」(やまもとかんすけ)です。情報量の多い画面構成は、同時に様々な出来事が起こる戦場をリアルに表現しており、鑑賞する人の心をより激しく揺さぶることは間違いありません。

「歌川国芳」の浮世絵を観る

歌川国芳 作「武田上杉川中嶋大合戦図」

歌川国芳 作「武田上杉川中嶋大合戦図」

- 所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

楊斎延一 作「本能寺焼討之図」

1582年(天正10年)6月2日、天下統一をほぼ成し遂げていた「織田信長」は、滞在先の「本能寺」(京都府京都市中京区)で重臣である「明智光秀」(あけちみつひで)の謀反により命を落とします。この「本能寺の変」は日本史上屈指の大事件であり、多くの浮世絵師が作品の題材として取り上げました。

明治時代の浮世絵師・楊斎延一が手がけた本合戦浮世絵では、織田信長ではなく本能寺の変で一番槍をつけたとされる「安田国継」(やすだくにつぐ:通称は安田作兵衛)が中央に大きく描かれています。本能寺の変における安田国継の武功は広く知られ、本能寺の変を題材とした浮世絵には必ず登場すると言われているほどです。

織田信長を狙う安田国継の後ろからは、槍を携えた「森蘭丸」(もりらんまる)が迫っています。森蘭丸は織田信長の小姓(こしょう:武将の近習)として本能寺にも同行しており、こちらも本能寺の変を題材とした浮世絵のほとんどに登場している人物です。

また、安田国継の左手の奥で薙刀(なぎなた)を振るう白い着物の人物は、織田信長の正室「濃姫」(のうひめ:[帰蝶/きちょう]とも)と言われています。濃姫の晩年の状況や没年は記録に残っていないため、濃姫は本能寺で織田信長と運命をともにしたのではないかと想像させる仕掛けが施されているのです。

「楊斎延一」の浮世絵を観る

楊斎延一 作「本能寺焼討之図」

楊斎延一 作「本能寺焼討之図」

- 所蔵刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

月岡芳年の妖怪浮世絵を観る

「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)で鑑賞できる妖怪浮世絵の中から、ここでご紹介するのは、月岡芳年が手がけた「新形三十六怪撰」(しんけいさんじゅうろっかいせん)のシリーズに列せられた作品です。

幕末から明治時代にかけて一世を風靡した月岡芳年は、幅広い浮世絵のジャンルで才能を発揮しましたが、特に武者絵や怪異を描いた浮世絵で大向こうを唸らせました。

「新形三十六怪撰」のシリーズでは、武将が妖怪を見出す場面も多くあり、実際に武将が妖怪に遭遇した場面なのか、人間側の幻想であるのか、様々な解釈ができるのも特徴的です。

題名の「新形」とは、人の「神経」にかけたものであるとも、古くから伝承にある妖怪を新しい感性で描いたことに由来するとも言われています。

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 源頼光土蜘蛛ヲ切ル図」

本妖怪浮世絵は、平安時代中期の勇将で、鬼の「酒呑童子」を討ったことでも知られる「源頼光」(みなもとのよりみつ)が、妖怪「土蜘蛛」(つちぐも)を退治した物語をモチーフとして描かれました。

源頼光が病に臥していると、身の丈7尺(約2m)以上ある法師が忍び寄り、網をかけようとします。

とっさに起きて枕元に置いていた名刀「膝丸」(ひざまる)で斬り付けると、法師は逃げ出し、逃げた先の塚で巨大な土蜘蛛となって倒れていたのです。

源頼光がとどめを刺したところ病が癒えたため、源頼光は土蜘蛛を斬った膝丸を「蜘蛛切」(くもきり)と呼ぶことに決めました。

土蜘蛛の表情にマンガを思わせる個性があり、月岡芳年の洒脱さが垣間見えるような1作です。

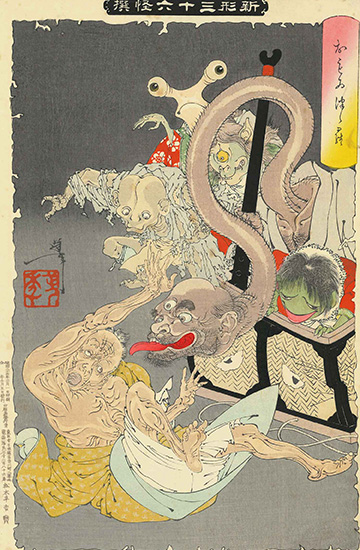

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 おもゐつづら」

「おもゐつづら」とは重い葛籠(つづら:蓋のある四角い籠)のことを指し、これはお伽噺の「舌切り雀」に登場する葛籠のことです。

ある日、雀の子が障子張り替え用の糊(のり)を食べてしまいます。怒ったお婆さんは雀の舌を裁縫ばさみで切り、追い立ててしまいました。

心配したお爺さんが雀の子を探すと、雀のお宿を見つけます。

お爺さんは雀達からもてなしを受け、帰りには大きな葛籠と小さな葛籠のどちらか好きな方をおみやげにするように言われました。

お爺さんは小さい葛籠を選んで家へ持ち帰って見ると、中には大判小判や宝石などの宝物がたくさん入っていたのです。

お婆さんはこれがうらやましくなり、雀のお宿へ押しかけると、おみやげだけを渡すよう雀達に言いました。選んで持ち帰ったのは大きな葛籠です。

重い葛籠だと文句を言いながらも、それだけたくさんの宝物が入っているに違いないと思ったお婆さんは、家までもうすぐのところで葛籠を開けてみました。すると妖怪達が一斉に飛び出してきたのです。

驚いてひっくり返るお婆さんの表情も、妖怪達の姿もユーモラスな本妖怪浮世絵。怖いと言うよりもクスッと笑えるようなシーンの切り取りが秀逸です。

なお、一目散に家へ逃げ帰ったお婆さんは、お爺さんから生き物をいじめたり、欲張ったりしないようにと諭されてしゅんとしてしまいました。

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 内裏に猪早太鵺を刺図」

本妖怪浮世絵は、「平家物語」の一場面を題材としています。

妖怪の「鵺」(ぬえ)に悩まされていた76代「近衛天皇」(このえてんのう)は、武士の「源頼政」(みなもとのよりまさ)に鵺退治を命じました。

この鵺退治にただひとり随行した「猪早太」(いのはやた:[井早太]とも)は、弓の名手であった源頼政が射落とした鵺に、すかさずとどめを刺したのです。このとき用いた短刀は、源頼政より預かった「骨食」(こつしょく)であると伝えられています。

鵺とは、猿の顔に狸(たぬき)の胴体、四肢は虎、尾は蛇という妖怪で、「平家物語」では毎夜のように不気味な鳴き声を上げ、煙とともに現れては近衛天皇を苦しめていたのです。

本妖怪浮世絵では、煙の中でもがく鵺に猪早太がとどめを刺す、その緊迫した一瞬が洗練された筆致で表現されています。

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 鍾馗夢中捉鬼之図」

本妖怪浮世絵に描かれているのは、中国の道教に伝わる神「鍾馗」(しょうき)です。

あるとき、唐(とう:中国の王朝)の6代「玄宗皇帝」(げんそうこうてい)が高熱を出し臥せっていると、夢の中に小鬼が現れて悪ふざけをします。すると夢に鍾馗が現れ、小鬼を退治してくれました。

こうして玄宗皇帝の病が治ったことから、鍾馗は邪気除けや疫病除け、さらには学問の神として崇敬されることになります。

戦国時代の日本では、名前の読みが「勝機」と同じで縁起が良いとされ、馬印/馬標(うまじるし)や陣羽織(じんばおり)に鍾馗の姿を描く武将もいました。

「徳川四天王」のひとりで勇将として名高い「本多忠勝」(ほんだただかつ)も、鍾馗が描かれた旗印(はたじるし)を掲げていたと言われています。

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 貞信公夜営中にて怪を懼しむの図」

平安時代前期から後期にかけて、公卿(くぎょう)として政治改革にも尽力した「藤原忠平」(ふじわらのただひら)は、その功績から死後に「貞信公」(ていしんこう)の諡(おくりな)を賜りました。

本妖怪浮世絵は、歴史物語「大鏡」(おおかがみ)に記された逸話を題材としています。

藤原忠平が夜間の宮中にて執務していたところ、突然何者かに太刀の鞘を掴まれました。振り返ると、そこには爪の長い大きな鬼がいたのです。

鬼は襲いかかろうとしましたが、藤原忠平はすばやく太刀を抜いて追い払いました。

本妖怪浮世絵の藤原忠平は、政で辣腕を振るうだけでなく、鬼の出現にも動じない勇ましい人物として描かれています。

月岡芳年 作「新形三十六怪撰 三井寺頼豪阿闍梨悪念鼠と変ずる之図」

「三井寺」(園城寺:滋賀県大津市)の高僧である「頼豪阿闍梨」(らいごうあじゃり:阿闍梨は高僧の敬称)は、72代「白河天皇」(しらかわてんのう)の皇子誕生を祈願。

実際に「敦文親王」(あつふみしんのう)が生まれたことから、頼豪はその見返りとして三井寺に戒壇(かいだん:正式な僧となるための儀式を行う場所)の創設を願います。

ところが、三井寺と対立関係にあった「延暦寺」(滋賀県大津市)の反対により実現しませんでした。

これを恨んだ頼豪は断食して絶命。死後は怨霊であるねずみの妖怪「鉄鼠」(てっそ)となって、延暦寺の経典を食い破ったのです。呪いを恐れた延暦寺の僧が頼豪を神社に祀って、ようやく鎮まることになりました。

この物語は、「平家物語」や「太平記」に登場します。本妖怪浮世絵では、頼豪がねずみ達とともに経典を食い散らかす不気味な場面を描写。本妖怪浮世絵をはじめとする「新形三十六怪撰」のシリーズは、すべての浮世絵の縁が虫に食われたように表現されており、おどろおどろしい雰囲気を醸し出しています。