日ソ基本条約締結 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

日ソ基本条約締結の背景

日本の状況

第一次世界大戦後、日本は大戦景気も終わり、戦後恐慌による不況が訪れました。1918年(大正7年)には「米騒動」が勃発。国内情勢が不安定な中で、1923年(大正12年)には「関東大震災」が発生します。死者・行方不明者数は100,000人を超え、人的被害はもちろん、経済的にも日本国内は甚大な被害を受けます。

また、対外的にはアメリカとの関係が悪化しました。アメリカでは日本の中国・太平洋進出を警戒しており、日本人移民排斥運動も起きています。帝国主義的思想(勢力を拡大し他国、他民族を支配することで強大な国家を築こうとすること)を持ち国際的に孤立していた日本は、経済的メリットからも、ロシアと国交を結ぶように方向転換しました。

ロシア(ソ連)の状況

日本とロシアの関係の変遷

日露戦争と日露協約

ウラジーミル・レーニン

1904~1905年(明治37~38年)、日本とロシアは日露戦争で争いました。大陸への進出を目指す日本と「満州」(現在の中国東北地方からロシア沿岸地方)、及び朝鮮進出を目指すロシア間の衝突です。

結果として日本は実質的な勝利をおさめました。講和条約として、日本とロシアは「ポーツマス条約」を締結します。

そののち、1907年(明治40年)には日露協約を締結。日露戦争によってアジア進出を諦めたロシアは、アジアの南下よりもヨーロッパへの進出を目指します。これにより、日本との衝突を避けるために日露協約が結ばれました。日露協約は、お互いの勢力範囲を定めた協定です。同時に、門戸開放を謳うアメリカが、満州に進出するのを防ぐための軍事同盟としても機能していました。

日露協約は、1916年(大正5年)の第4次日露協約まで更新されます。しかし、翌年にロシア革命が勃発。ソ連はロシア時代の条約を破棄したため、日露協約も消失しました。

ロシア革命とシベリア出兵

シベリア出兵

ロシア革命によって誕生した革命政権であるソビエト政権は、資本主義国家にとって脅威でした。日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアは、チェコスロバキア軍救済を目的としてシベリアに出兵し、ソビエト政権の弱体化を目論みます。

1918年(大正7年)1月、日本とイギリスは居留地民の保護を名目にして「ウラジオストク」(ソ連の主要な港湾都市)に軍艦を派遣。そして、4月に起きた日本人殺傷事件を理由に同市に陸戦隊員を派遣し、事実上の軍事干渉を行いました。なお、当初は各国による単独出兵でしたが、アメリカが日本に働きかけて、日米連合軍が結成されます。日米合同軍を中心として、イギリス、フランス、イタリア、カナダ、中国の軍隊が参加し、多国籍軍による合同軍事行動として開始されます。しかし、日本はアメリカとの合意に背き、大軍を派遣しました。

1918年(大正7年)11月、第一次世界大戦においてドイツが降伏して以降、干渉軍は次々とソ連から撤退します。日本国内でも世論はシベリア出兵反対の風潮にありましたが、日本政府はシベリア支配に固執して出兵を継続し、石油資源を狙って北樺太(きたからふと:樺太島のうち、南半分が日本領、北半分がソ連領であった)を占領。

そののち、ワシントン会議でアメリカからの圧力を受け、1922年(大正11年)に本土から軍を引き上げました。北樺太からは1925年(大正14年)になってようやく撤兵。日本は具体的な成果が得られず、代わりに多くの犠牲と戦費を費やす結果となったのです。

ワシントン体制

第一次世界大戦後、シベリア出兵での態度や中国での権益などを巡って、日本は国際的に敵視されるようになりました。1921年(大正10年)に行われたワシントン会議では、「四ヵ国条約」(しかこくじょうやく)によって太平洋の現状維持と日英同盟の破棄が決定します。また、「九ヵ国条約」では、山東省旧ドイツ権益の中国への返還が求められました。日本としては不満を抱く内容でしたが、国際協調路線に押されて受諾。これにより、東アジア・太平洋の新秩序として「ワシントン体制」がつくられます。

外務大臣「幣原喜重郎」(しではらきじゅうろう)は、ワシントン体制に順応した協調外交を展開しました。幣原喜重郎は、アメリカ、及びイギリスと協調し、中国の内政不干渉を唱えます。幣原喜重郎の協調外交のもと、日ソ基本条約が締結されました。

なお、1924年(大正13年)以降、イギリスやイタリアをはじめ、アメリカ以外の国がソ連と国交を樹立しています。各国と国交を築くことで、ソビエト政権は正式に承認され、ソ連の国際的地位は向上していきました。

日ソ基本条約

日ソ基本条約の概要

1925年(大正14年)1月20日、日ソ基本条約が締結されます。日本からは外交官で当時の中国公使の「芳沢謙吾」(よしざわけんご)、ソ連からは「カラハン」が全権として派遣され、北京にて調印が行われました。

日ソ基本条約では、1905年(明治38年)に日本と旧ロシアで締結した、ポーツマス条約の法的な効力の確認が行われ、結果としてその有効性を相互承認しています。また、ソ連は北樺太を占領していた軍隊を撤退することを日本へ要求しました。その代わりに、ソ連は北樺太における油田開発の利権を日本に与えることを約束しています。

国交樹立の影響と治安維持法

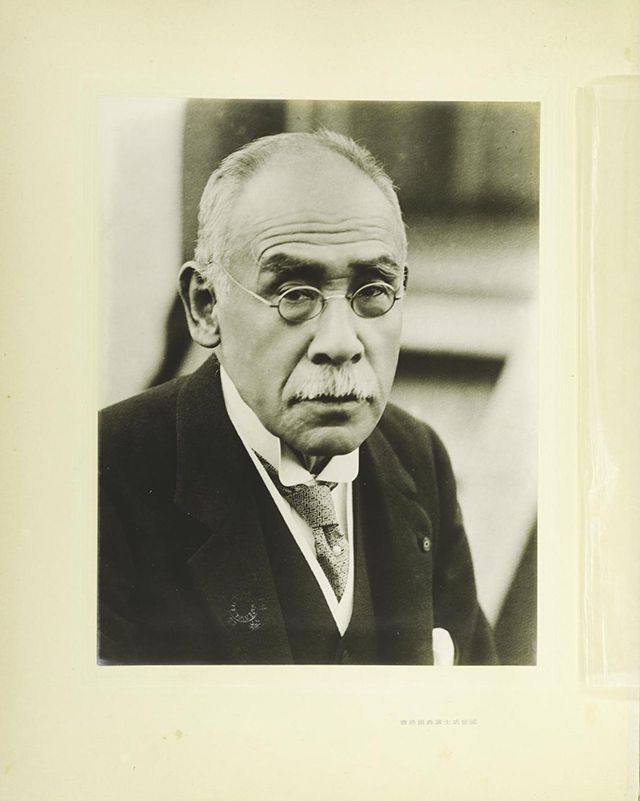

加藤高明

日ソ基本条約の締結は、日本の経済的にも利益のある条約でした。しかし日本は、ソ連と国交を結ぶことで、国内に社会主義思想が入ってくることを危惧します。他の資本主義国家と同様に、日本も社会主義思想による革命を恐れていました。

そこで、「加藤高明」(かとうたかあき)内閣は、日ソ基本条約締結と同年に「治安維持法」(ちあんいじほう)を制定します。治安維持法とは、社会主義や労働運動を取り締まるための法律のことです。

これにより、ソ連との国交樹立後に社会主義思想を持つ人が入ってきても、政府を脅かす行動ができないように整備をしました。

【国立国会図書館ウェブサイトより】

- 加藤高明(「近世名士写真」其1)