文楽と文楽人形 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

文楽が人形浄瑠璃の代名詞になるまで

植村文楽軒が人形浄瑠璃を再興

文楽は、現在では人形浄瑠璃の異称として通用していますが、本来は数ある人形浄瑠璃一座のひとつ、「文楽座」のことでした。この一座の名称が人形浄瑠璃そのものを指すようになったのは、幕末の19世紀初頭に素人浄瑠璃の語り手だった植村文楽軒が、大坂(現在の大阪府大阪市)に芝居小屋を設けて人形浄瑠璃の興行を始めたことがきっかけです。

その頃の人形浄瑠璃は、後発の芸能「歌舞伎」の流行に押されて衰退しかけていましたが、植村文楽軒の興行で活気付きます。のちに植村文楽軒の後継者が「文楽座」を名乗り、明治時代には同名の劇場を大阪市内に開場して人気を集めました。

国立文楽劇場

このように「文楽座」が人形浄瑠璃の再興に貢献したため、文楽は人形浄瑠璃の代名詞になり、1984年(昭和59年)、大阪市に開場した伝統芸能を上演する劇場の名称は「国立文楽劇場」(こくりつぶんらくげきじょう)です。また、2008年(平成20年)にはユネスコが認定する「人類の無形文化遺産」に「人形浄瑠璃文楽」として登録されました。

文楽人形の仕組み

文楽は、物語や台詞を語る太夫(たゆう)と三味線の奏者、文楽人形を動かす遣い手が共演する芸能です。このうち、物語を視覚的にリードするのが文楽人形で、その演技は長い歴史のなかで洗練され、喜怒哀楽をリアルに表現します。

文楽人形の改良史

やく者絵づくし

初期の人形浄瑠璃で使われていた人形は、遣い手が裾から手を入れて動かすため、足が付いていない素朴な造りでした。やがて、遣い手が人形の背中から手を入れる形にしたことで足が付き、さらに目や口、眉、指先を動かせるように改良され、表情は豊かに、動きは細やかになっていきます。

また、1734年(享保19年)には大坂の人形遣い「吉田文三郎」(よしだぶんざぶろう)が、1体の人形を3人がかりで操る「三人遣い」を発案したと伝わり、ダイナミックな動きが絶賛されました。その操演があまりにも巧みだったので、吉田文三郎の人形は夜中に動き出し、稽古をしたり水を飲んだりすると噂されたほどです。

文楽人形の構造

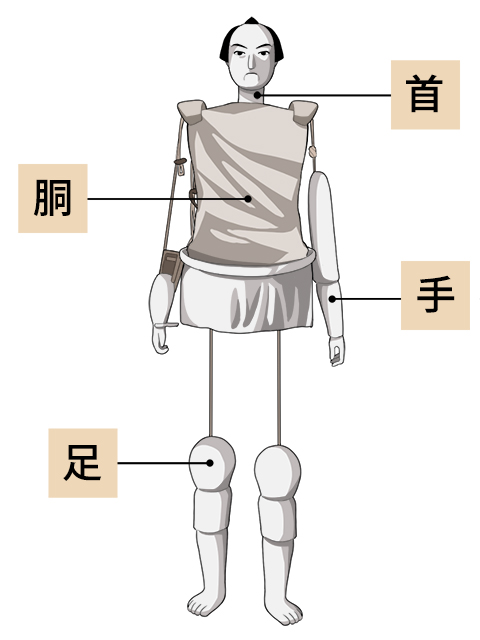

文楽人形の構造

文楽人形の丈は130~150cmほどで、首(かしら)、胴、手、足からなり、重量は軽い物なら約3kg、なかには10kgを超える人形もあります。

なお、原則として女性役の人形には足がなく、遣い手が衣装の裾を動かすことで、立ったり、座ったり、歩いたりしているように見せるのです。

首

仕掛けのある首。

美女から鬼女へ一瞬で変貌する

首はヒノキ材を削り出して製作します。顔立ちは善人、悪人、美男美女、老け役、三枚目などがあり、役柄によって鬘(かつら)を付け替えたり、顔色を塗り替えたりして、いくつもの役に用いるのです。なかには仕掛けの糸を引くと、美女が妖怪に早変わりする首や、斬られて顔が真っ二つに割れる首もあります。

また、女性役の首には口元に針が仕込んである物があり、この針に衣装の袖や手ぬぐいを引っ掛けて、泣いたり、悔しがったりするしぐさを印象的に見せるのです。

胴

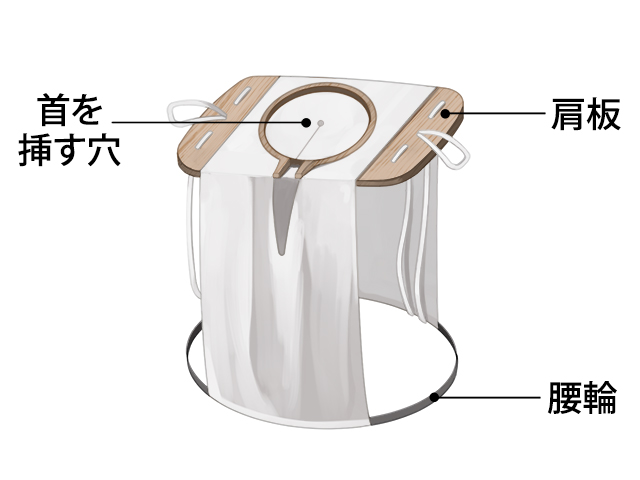

胴の構造

胴には胸や腹を構成する部品がありません。肩板(かたいた)と腰輪(こしわ)を布で繋いであるだけで、中心部は空洞です。

肩板の中央には首を挿し込む穴があり、また、肩板に乾燥させたヘチマを貼り付けて丸みを出し、人間の体形に近付けます。

手

手は、豊かな表現力で文楽人形に命を吹き込むパーツです。このため多くの種類があり、手首だけが動く「かせ手」、親指以外の4指がまとめて動く「かきつばた」、5指がそれぞれ独立して動く「つかみ手」、5指と手首が動く「たこつかみ」、女性役の小ぶりな「もみじ手」などを役柄に合わせて使い分けます。

足

足は通常、男役の人形だけに付き、膝を曲げ伸ばしできる仕組みです。右足と右手、左足と左手を同時に勢い良く前に出す「六方」(ろっぽう)や、一目散に駆ける「韋駄天」(いだてん)、右膝を高く上げての片足立ちから両足で踏ん張る「立ち見得」(たちみえ)など、様々な型があります。

文楽人形の遣い手

三人遣い

文楽では1体の人形を3人の遣い手が操っており、「主遣い」(おもづかい)は人形の首と右手を動かすリーダー、左手を扱うのは「左遣い」(ひだりづかい)、屈んだ姿勢で人形の足を操るのが「足遣い」(あしづかい)です。

遣い手の修業は足遣いから始まり、次いで左遣い、さらに主遣いへ進みますが、主遣いを任されるまでに「足10年、左10年」と言われるほど長い習練を必要とします。

主遣いは文楽人形と並ぶスター的存在

文楽に限らず、舞台芸術の補助をする人が黒装束に黒い頭巾で顔を隠しているのは、「黒色は観客に見えない」とする暗黙の了解があるからです。ところが文楽では、主遣いだけが紋付袴の正装で姿を見せています。この上演形式を「出遣い」(でづかい)と言い、観客の「遣い手の姿も見たい」という期待に応えて始まりました。ただし、主役は文楽人形ですから、主遣いは感情を顔に出しません。

かつて、出遣いで上演するのは華やかな場面に限られていましたが、現在では文楽の通常の形態として定着しており、見どころのひとつになっているのです。

主遣いの下駄は最高50cm

主遣いの足元では常に足遣いが屈んでいるため、主遣いは高さが20~50cmもある舞台下駄を履いて人形の位置を高く維持し、足遣いが動ける空間を確保しています。

では、長身の主遣いは舞台下駄を履かなくてもいいのかと言うとそうではなく、舞台下駄を履くことで踏ん張りが利き、体を安定させられるのです。

遣い手3人の息が合う秘密

3人の遣い手が動きを合わせられるように、主遣いは左遣いと足遣いに「頭」(ず)と呼ばれるサインを送っています。例えば首の向きを変えたり、肩を落としたりする、微かな合図で次にどう動くかを知らせているのです。

このサインを左遣いと足遣いは瞬時に読み取り、次の動きに移ることで、人間らしい所作や感情表現を実現しています。

【国書データベースより】

- 新板/やく者絵づくし/上当り座/せっきゃう座(国文学研究資料館所蔵)