「刀剣博物館」は日本刀を保存・公開し、「日本刀文化」の普及を目的として1968年(昭和43年)に「日本美術刀剣保存協会」の付属施設として開館。2017年(平成29年)3月31日に代々木にあった旧博物館を閉館し、2018年(平成30年)1月19日から両国で新たに開館して、展示が再開されました。日本刀は、単なる武器ではなく、権威の象徴や美術品としての側面も有しています。そのような日本刀文化を広く発信していく役割を担っている博物館です。

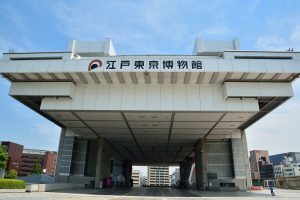

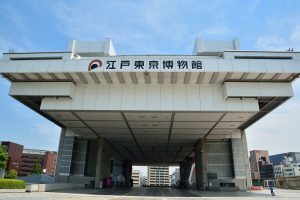

「東京都江戸東京博物館」は、江戸そして明治時代以降の東京、それぞれの文化や歴史を保存し、未来へ伝えることを目的に、1993年(平成5年)に開館しました。東京都江戸東京博物館の常設展示室では、「徳川家康」が江戸へ入府した1590年(天正18年)当時から約400年に亘る東京の姿を、実物資料や縮尺模型、原寸大の復元模型などを通じて、「知る」だけではなく「体感・体験する」ことが可能です。

日本刀については、江戸期以降、新刀・新々刀を中心に多数収蔵。「越前康継」(えちぜんやすつぐ)による刀、短刀、脇差などが東京都江戸東京博物館の見どころです。墨田区にある東京都江戸東京博物館にぜひ訪れてみて下さい。

「東京国立博物館」は、1872年(明治5年)に設立された日本最古の博物館で、日本と東洋の文化財の収集・保管・展示公開・調査研究・普及などを目的としています。所蔵品の数は、約11万7,000点と国内最大級。「豊臣秀吉」から正室「北の政所」、「徳川秀忠」に渡り、以後は徳川将軍家に伝承された国宝の太刀「三日月宗近」(みかづきむねちか)をはじめとする刀剣類の収蔵についても、質量ともに国内屈指です。

東京都千代田区にある「三の丸尚蔵館」(さんのまるしょうぞうかん)は、昭和天皇の崩御に伴って「御物」(ぎょぶつ:皇室の私有品)のうちの約6,000点が国に寄付されたことを契機として、1992年(平成4年)に皇居東御苑内に設置されました。この施設設置の目的は、これらを適切な環境での保存・研究することと、一般への展示・公開。現在の収蔵品は約9,800点で、刀剣類も、数多くの名刀が収蔵されています。刀剣類に限らず、皇室に代々受け継がれてきた貴重な美術品類を無料で観覧することができる施設です。

東京都千代田区にある「靖國神社遊就館」は、「靖國神社」の境内に併設された同社の祭神ゆかりの資料を集めた宝物館です。「遊就館」という名前は、中国の古典「荀子」(じゅんし)勧学篇「君子は居るに必ず郷を択び、遊ぶに必ず士に就く」の一節から「遊」と「就」の二文字が選ばれたことに由来します。その意味は「徳が高い人は住む場所に必ず良い環境を選び、人と交流する際も必ず良い人を選ぶ」というもの。2階の展示室では、古代から江戸時代にかけての「日本の武の歴史」をテーマとした展示がされており、靖國神社に収蔵されている刀剣類を観ることができます。

東京都千代田区にある「日枝神社」(ひえじんじゃ)の祭神は「大山咋神」(おおやまくいのかみ)です。日枝神社では、「神田祭」や「深川八幡祭」と共に「江戸三大祭」の筆頭と位置付けられ、京都の「祇園祭」、大阪の「天神祭」と並ぶ「日本三大祭」のひとつとされている「山王祭」が、6月中旬に行なわれています。日枝神社は、江戸のみならず全国をも巻き込んだお祭りの中心地であり、幕府だけでなく江戸の庶民からも「江戸郷の総氏神」、「江戸の産土神」(うぶすながみ)として崇敬されていました。

東京都墨田区横網1-12-9

東京都千代田区九段南4-6-1-1001

東京都北区赤羽南2丁目4番7号 鷹匠ハイツ301号

東京都新宿区大久保2丁目18番10号 新宿スカイプラザ1302号

東京都新宿区山吹町350 鈴康ビル201号

東京都大田区南千束3-17-12

※は、公式サイト内で当サイトのバナーを設置いただいている刀剣商になります。(相互リンクについて)