俊恵法師と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

俊恵法師の生涯

俊恵法師の生涯について、詳しくは明らかになっていませんが、1113年(永久元年)に誕生したと伝えられています。父は源俊頼で、祖父は「源経信」(みなもとのつねのぶ)です。

源経信の和歌は百人一首の71番歌に、源俊頼の和歌は74番歌に選ばれています。歌人の家系に生まれた俊恵法師でしたが、17歳の頃に父・源俊頼が亡くなると、仏門に入って東大寺の僧となり、それ以降和歌とは距離を置くようになりました。

その後、和歌に再び注力し始めたのは40代を迎えた頃で、京都に「歌林苑」(かりんえん)という名の僧坊を建て、歌人を招いて歌会などをたびたび開催。歌林苑には、「藤原清輔」(ふじわらのきよすけ)、「寂蓮法師」(じゃくれんほうし)、「二条院讃岐」(にじょういんさぬき)など、百人一首に和歌が選ばれている錚々たる歌人が参加しており、参加者達はいつしか、平安時代末期を代表する歌人の集団として認知され始めます。

また、日本三大随筆(ずいひつ:エッセイのこと)に数えられる「方丈記」(ほうじょうき)の作者「鴨長明」(かものちょうめい)も、歌林苑の歌合に参加するのみならず、俊恵法師の師匠にもなりました。「無名抄」(むみょうしょう)という鴨長明が著した和歌の理論書には、俊恵法師の言葉がたびたび登場しています。

俊恵法師の百人一首

読み

現代語訳

解説

85番歌 俊恵法師

前書きとして和歌の背景などを記す詞書(ことばがき)には、「恋歌とてよめる」と記されていることから、この和歌は恋をお題にして詠んだ歌だとされています。

「夜もすがら」は、「一晩中、夜通し」などの意味の言葉です。

「もの思ふ」は、思い悩んでいる様子を表す言葉で、多くの場合、恋に関する歌で使われます。

「明けやらで」の「やら」は、「~しきる」といった意味の補助動詞「やる」の未然形、「で」は、打消しの接続助詞です。組み合わさって、「なかなか夜が明けないで」となります。

「ねや[閨]」は、寝室を意味する言葉で、「ひま」は「隙間」のことです。

「つれなかりけり」は、「そっけない」などの意味の「つれなし」と、詠嘆の助動詞「けり」が組み合わさってできています。恋する相手を思い、眠れない夜を過ごしているつらさがしみじみと伝わってくる一首です。

なお、この和歌は、俊恵法師の父・源俊頼とも親交があった「藤原俊成」(ふじわらのしゅんぜい/としなり)が撰者を務めた、「千載和歌集」(せんざいわかしゅう)に収められています。

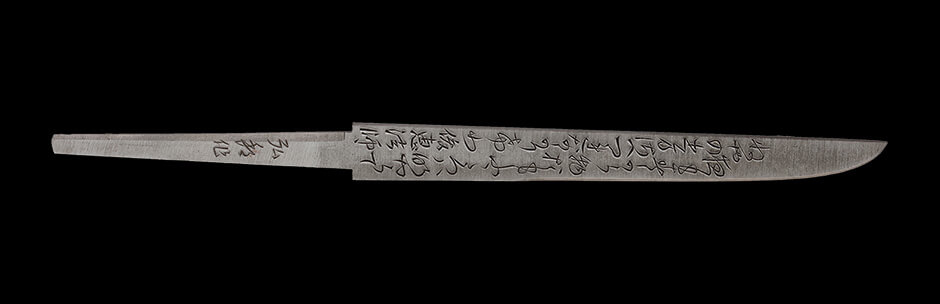

小刀百人一首 85番歌「俊恵法師」