蝉丸と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

蝉丸の生涯

「今昔物語」に描かれた逸話

蝉丸は生没年未詳の歌人で、出自などは明確にされていません。しかし、「今昔物語」の中で、蝉丸は59代「宇多天皇」(うだてんのう)の第8皇子「敦実親王」(あつみしんのう)の「雑式」(ぞうしき:雑務をしていた下役人)として描かれています。

敦実親王は音楽に優れており、敦実親王が琵琶を演奏する音を長年聴いていた蝉丸は、自身も琵琶を巧みに弾くようになったと言うのです。琵琶には三大秘曲と呼ばれる曲があり、そのうち「流泉」(りゅうせん)と「啄木」(たくぼく)の曲を知っているのは、蝉丸だけでした。

蝉丸の噂を聞いた醍醐天皇の孫「源博雅」(みなもとのひろまさ)は、蝉丸の琵琶を聴きに夜ごと蝉丸が住んでいた逢坂へ行きますが、蝉丸は一向に弾こうとしません。

3年待ったある夜、蝉丸はとうとう琵琶をかき鳴らし、「なんと趣深い夜だろう。この世に私の他に趣を知る人がいないものか。管弦(かんげん:管楽器と弦楽器で演奏すること)の道を知る者が訪れてくれれば良いのに。その人と物語を語り合おう」と独り言をつぶやきます。

それを聞いた源博雅は、「私はまさにそのような者です。3年間この庵の近くに来ていました」と名乗り出ました。その後、2人は語り合い、蝉丸は琵琶の技を源博雅に伝えたと言われています。

また、「平家物語」にも似たようなエピソードがありますが、そこで蝉丸は醍醐天皇の第4皇子として登場。一説によると、54代「仁明天皇」(にんみょうてんのう)の第4皇子「人康親王」(さねやすしんのう)が同じく盲目の琵琶の名手であったため、時代の流れで蝉丸と結び付き、混同されたのではないかと考えられているのです。

蝉丸は琵琶以外の楽器も演奏し、鎌倉時代の歌論書「無名抄」(むみょうしょう)では、「三十六歌仙」(さんじゅうろっかせん:平安時代の和歌の名手36人)のひとり「良岑宗貞」(よしみねのむねさだ:僧・遍昭[へんじょう]の俗名)が、蝉丸に和琴を習いに行くと記述されています。

蝉丸伝説の舞台化

蝉丸の伝説は、能の演目としても有名です。能「蝉丸」では、醍醐天皇の第4皇子として描かれています。生まれつき盲目だった蝉丸は、勅命(ちょくめい:天皇の命令)を受けた廷臣(ていしん:朝廷に仕える臣下)「清貫」(きよつら)により、逢坂山に捨てられてしまいました。

勅命に従わざるを得ず、心を痛めて嘆く清貫に、蝉丸は「前世の報いであり、後世を思う帝の配慮だ」と伝えますが、清貫と別れたのち、蝉丸は泣きながら琵琶を弾いて自分の心を慰めたのです。

一方、蝉丸の姉「逆髪」(さかがみ)も、髪が逆立つ病にかかり、辺地をさまよっていました。たまたま逢坂山の近くで琵琶の音が聞こえたため、逆髪は弟の蝉丸がいることに気づき、2人は再会。思わぬ対面を喜びつつ、お互いの境遇を嘆き合いますが、やがて逆髪は新たな旅路へ出発し、涙ながらに別れるというあらすじです。

これをもとに、江戸時代の浄瑠璃・歌舞伎作者の「近松門左衛門」(ちかまつもんざえもん)は、浄瑠璃「蝉丸」を創作。その後も蝉丸は近世の芸能でたびたび題材となり、特に歌舞伎では数多くの「蝉丸物」(せみまるもの)と呼ばれる演目が生み出されました。

歌舞音曲の神として信仰を集める

関蝉丸神社

蝉丸は盲目の琵琶法師の始祖とされ、逢坂の関周辺の3つの神社で、歌舞音曲(かぶおんぎょく:歌や踊り、演奏など音楽・芸能の総称)の神として祀られました。

3つの神社は総称して「蝉丸神社」と呼ばれ、平安時代には芸能にまつわる人々が参拝。

興業を行うためには神社発行の免許が必要とされ、蝉丸の信仰は全国に広がっていきました。

また、福井県丹生郡越前町には「蝉丸の墓」が存在します。流浪(るろう:さすらうこと)の果てに越前にたどり着いた蝉丸は、病気になった際、「私の遺体を七尾七谷[ななおななたに]の真ん中に埋めてくれ」と遺言を残して亡くなり、その地に墓が建てられました。蝉丸が舟に乗ってやってきたという「蝉丸の池」が位置するのも、墓の付近です。

各地に蝉丸の伝説があるのは、逢坂の関周辺で活動した放浪芸人達の数々の言い伝えが、偶像化された「蝉丸」に集約されたのではないかと考えられています。

蝉丸と百人一首

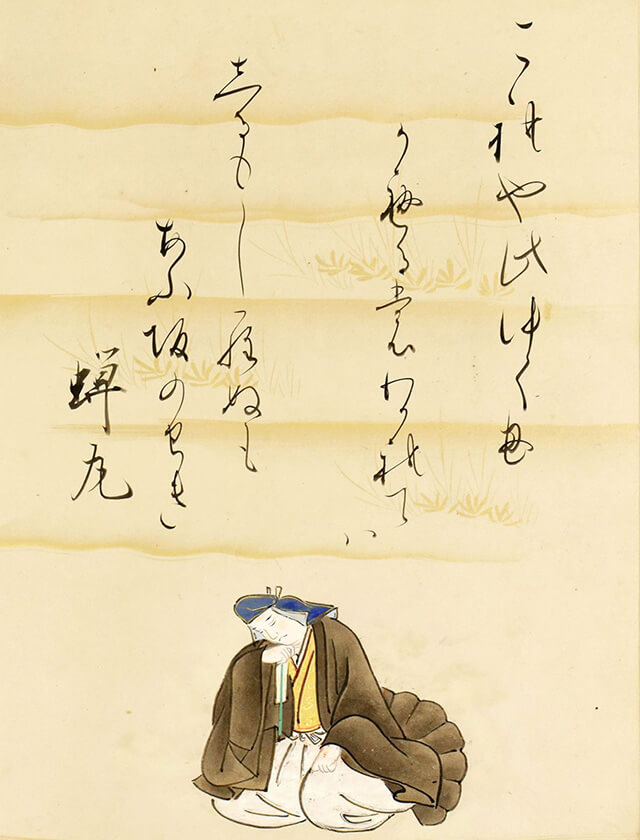

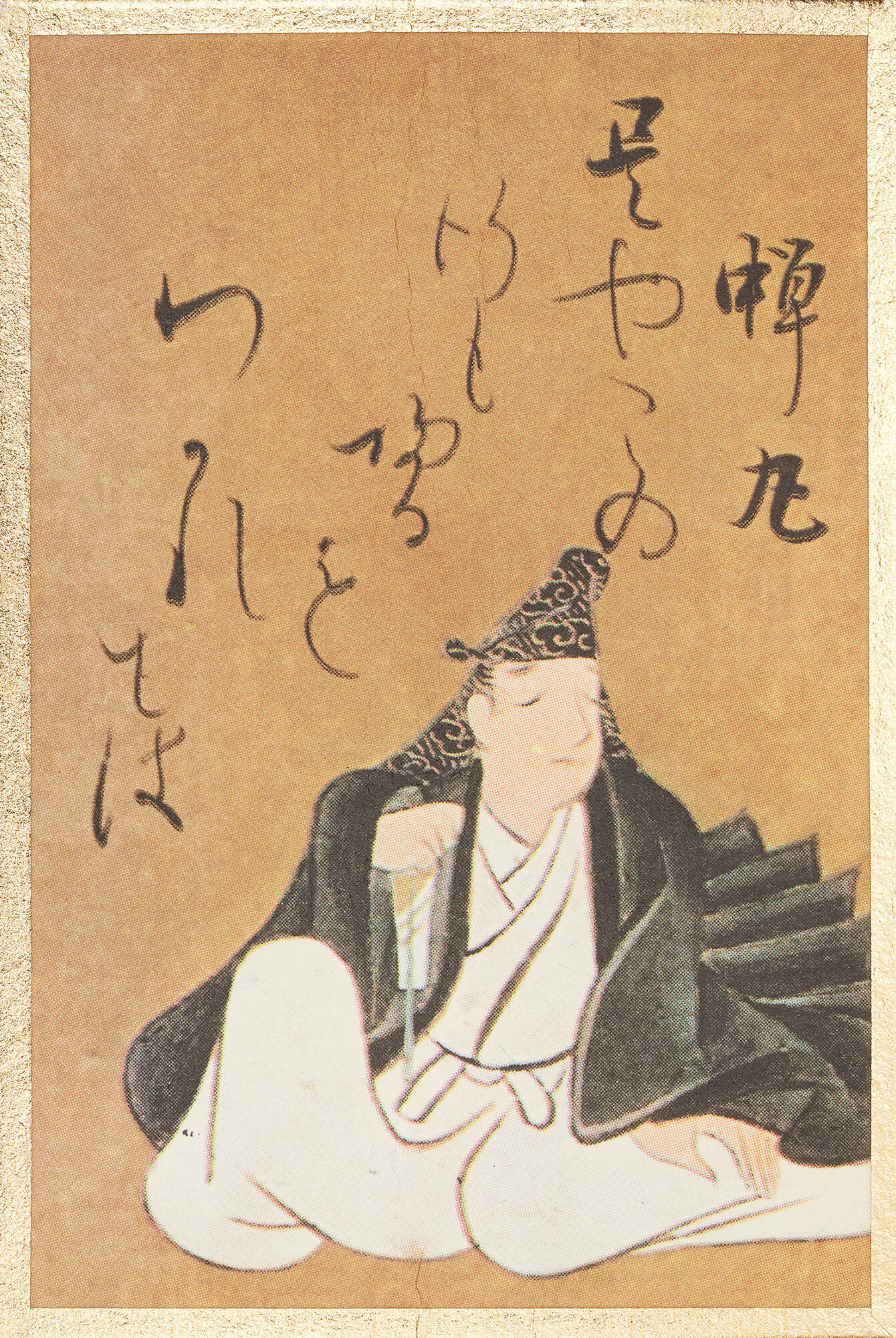

蝉丸は、百人一首の10番歌に名を連ねています。平安時代に編纂された「後撰和歌集」(ごせんわかしゅう)に収録されていた歌が、百人一首に採録。恋愛や風景を詠んだ歌が多いなかで、異彩を放つ歌です。百人一首の札も印象的で、蝉丸は唯一被り物を被った姿で描かれています。

読み

現代語訳

解説

10番歌 蝉丸

「行くも帰るも」、「知るも知らぬも」と対句(ついく:2つ以上の品詞の同じ語句を並べて強調を表す表現)を織り込むことで、リズミカルに仕上げています。

「逢坂の関」とは、かつて「山城国」(やましろのくに:現在の京都府南部)と「近江国」(おうみのくに:現在の滋賀県)の境にあった関所のこと。

この東側が東国(関東地方)とされていて、東国へ行く人も京の都に帰る人も通るため、多くの人が行き交っていた場所でした。

「知っている人も知らない人も、この関所で巡り会い、別れていくのだな」と、逢坂の関を人生に例え、出会った者は必ず別れるというこの世の無常を表現しています。

この歌の「詞書」(ことばがき:和歌の前書き)には、「相坂[あふさか]の関に庵室[あんじつ]を作りて住み侍[はべり]けるに、行き交[か]う人を見て」(逢坂の関に庵を作って住んでおりましたが、そこに行きかう人を見て)とあり、蝉丸が盲人ではなかったのではないかとも考えられているのです。

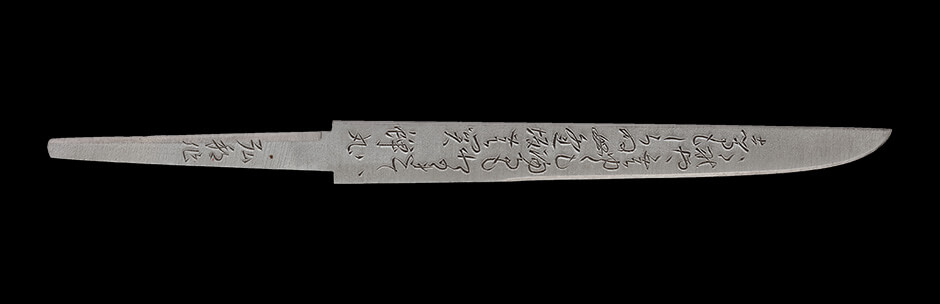

小刀百人一首 10番歌「蝉丸」