猿丸大夫と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

猿丸大夫の生涯

「古今和歌集」の序文に登場

猿丸大夫の名前が最も古く確認できるのは、905年(延喜5年)に60代「醍醐天皇」(だいごてんのう)の命によって編纂された「古今和歌集」です。その序文には「大友黒主之哥、古猿丸大夫之次也」(大友黒主[おおとものくろぬし]の歌は、古[いにしえ]の猿丸大夫の次[つぎて]である)と書かれています。つまり、平安時代に猿丸大夫はすでに古(昔、過去)の歌人であり、同じく歌人として活躍した大友黒主の作風の先駆けであると認識されていました。

序文でこのように言及されているにもかかわらず、古今和歌集に猿丸大夫の歌は載っていません。「猿丸」は本名(または名前の一部)とされ、「大夫」は官位が五位以上の者を意味する呼称です。猿丸大夫という名前は語り継がれているものの、本当に実在したのかさえ証明されていないため、伝説の歌人と言われています。

三十六歌仙に選定

平安時代に「猿丸大夫集」(さるまるだゆうしゅう)と言う、50首あまりの小歌集が編纂されました。猿丸大夫集は、現存する日本最古の歌集「万葉集」と古今和歌集に収録された詠み人知らずの歌を後世の人が寄せ集めた物であり、本人が詠んだと断定できる歌は1首もありません。

猿丸大夫の名前が有名になったきっかけは、歌人として地位を築いていた藤原公任が優れた歌人を選定した三十六歌仙に、猿丸大夫を選出したことです。その際、藤原公任が選んだのは、すべて「猿丸大夫集」に収められている歌。藤原公任が詠み人知らずの歌を猿丸大夫の作品として取り上げ、高く評価したことにより、猿丸大夫は秀でた歌人として、その名を語り継がれていきました。

詠み人知らずの歌を猿丸大夫作として収録

「藤原盛房」(ふじわらのもりふさ)は、藤原盛房が著した伝記「三十六人歌仙伝」(さんじゅうろくにんかせんでん)のなかで「古今集に猿丸大夫の歌が多く載せられた」と記しましたが、実際に猿丸大夫作として掲載されている歌はありません。

また、「藤原清輔」(ふじわらのきよすけ)の歌論書「袋草紙」(ふくろぞうし)でも、古今和歌集について「猿丸大夫集の歌多くもつてこれを入れ、読人知らずと称す」と書かれています。猿丸大夫の歌は、何らかの事情によって古今和歌集に詠み人知らずとして収められた可能性が考えられますが、様々な説が唱えられており、明確にはなっていません。

全国に広がる猿丸大夫の伝説

歌人として謎が多い猿丸大夫ですが、全国各地に猿丸大夫に関する伝説がいくつも残されています。栃木の日光山にまつわる神々を記した「日光山縁起」(にっこうさんえんぎ)には、「小野という地に住んでいた弓の名手、小野猿丸こと猿丸大夫は、日光山の日光権現と上野国(こうずけのくに:現在の群馬県)の赤城明神が争った際、この猿丸大夫の助けにより日光権現が勝利した」とあります。また、猿丸大夫は古来、歌の神として崇められてきました。

近年、猿は「去る」、丸は「がん」と言い換えられることから、病気平癒の神としても信仰されています。京都府綴喜郡(つづきぐん)の「猿丸神社」は、猿丸大夫を瘤(こぶ)取りの神として祀っている神社です。「猿丸さん」と呼ばれ、人々に親しまれています。兵庫県芦屋市(あしやし)にある「芦屋神社」の境内には、猿丸大夫の墓と伝えられる石塔と祠(ほこら:神様を祀る小さな社)が残され、子孫参列のもと、毎年祭礼を開催。

他にも猿丸大夫の伝説は、大阪府、長野県、石川県、新潟県、山形県、福島県など、全国各地に点在しているのです。

猿丸大夫の和歌

藤原公任は、猿丸大夫を三十六歌仙に選出した際、百人一首に選ばれている歌の他、次の2首を猿丸大夫の秀でた歌として挙げています。

読み

現代語訳

解説

読み

現代語訳

解説

藤原公任が選んだ3首は、自然の風景と人間の情感を深く結び付けた表現が特徴的な歌です。季節感が鮮明に描かれており、自然の静けさやもの悲しさに自分の心情を重ね合わせることで、より深く感情に訴えかけています。いずれも猿丸大夫集と古今和歌集に収録されていますが、実際に猿丸大夫の歌かどうか定かではありません。

猿丸大夫の百人一首

猿丸大夫の歌は、百人一首で5番歌に採用されています。古代から高く評価されている歌で、色鮮やかに秋を詠んだ秀歌です。

読み

現代語訳

解説

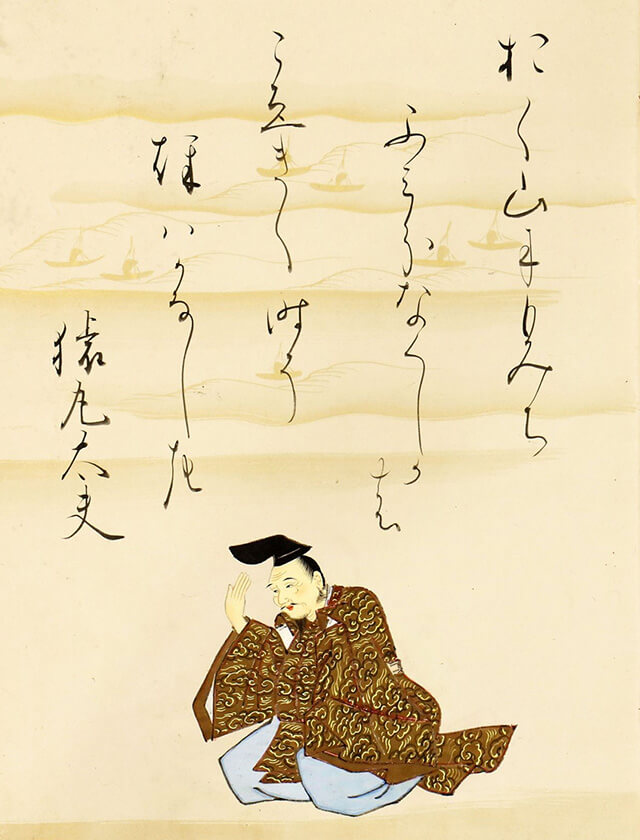

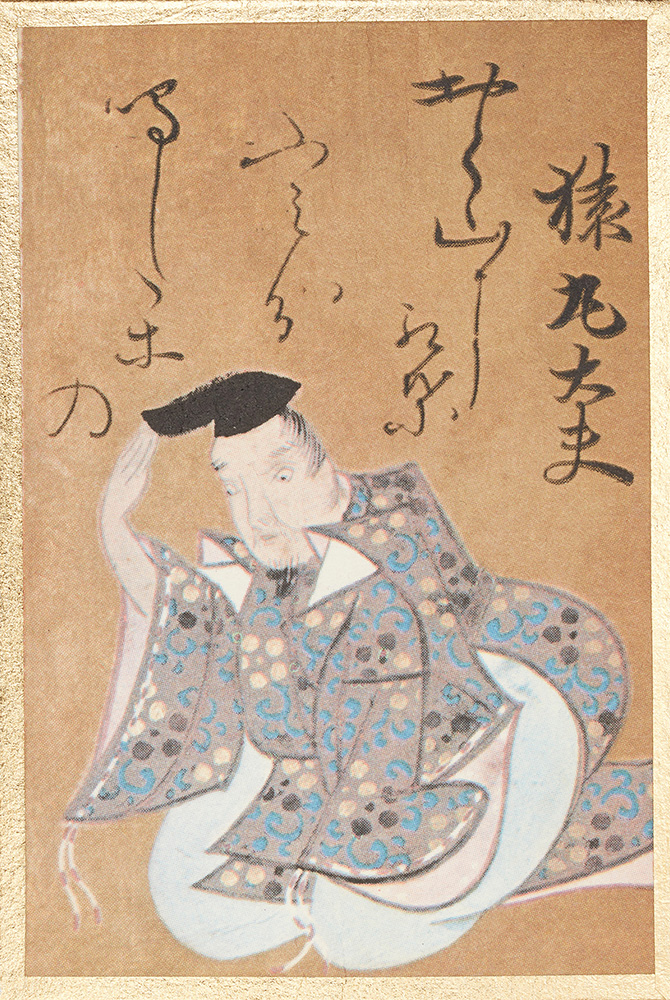

5番歌 猿丸大夫

村里から遠く離れた山奥で敷き詰められた紅葉を踏む音とともに、雄鹿が雌鹿を求めて鳴いている姿を詠んだ歌。地面いっぱいに広がる赤や黄の紅葉と茶色い鹿という、色彩豊かな情景が伝わってきます。

古くから、秋は雄鹿が雌鹿に恋い焦がれて鳴く季節と言われてきました。この題材は万葉集でもよく見られ、奈良では昔から親しみあるテーマだったと考えられます。

本来であれば、秋は収穫の豊かな実り多い季節。秋に寂しさを感じるのは、都会で暮らす貴族ならではの感性と推測されます。

また、紅葉の間を誰が踏み分けているのか、人々の間で議論が交わされてきました。鹿という説と作者自身という説があり、様々な解釈ができるのも特徴のひとつ。

前者の場合、作者は山里で遠くから聞こえる鹿の声に耳を傾けていることになりますが、後者であれば、報われない恋に心を痛める作者が、孤独を求めて深山に迷い込み、同じく雌を求めて鳴く鹿の声に自分を重ねているとも受け止められます。

この歌も古今和歌集に詠み人知らずとして収録されている歌で、猿丸大夫の歌という確固たる証拠はありません。藤原公任が三十六歌仙を選んだ際に猿丸大夫の作品として取り上げており、猿丸大夫集にも収められていたため、百人一首に収録したのではないかと言われています。

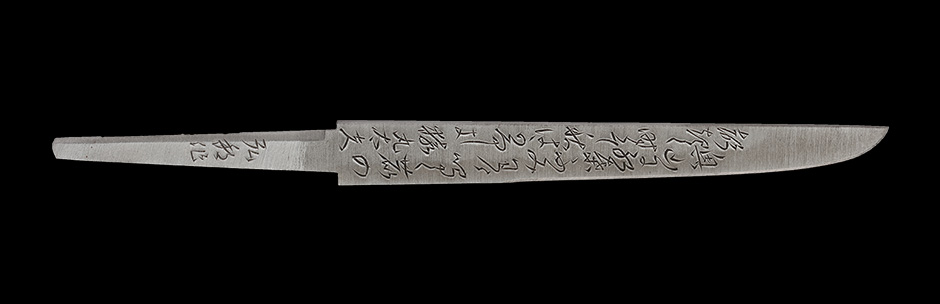

小刀百人一首 5番歌「猿丸大夫」