寂蓮法師と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

寂蓮法師の生涯

歌人として精力的に活動

寂蓮法師は俗名を「藤原定長」(ふじわらのさだなが)と言い、1139年(保延5年)頃に、「醍醐寺」(だいごじ:京都市伏見区)の僧で阿闍梨(あじゃり:真言宗の高僧)でもあった「俊海」(しゅんかい)の子として誕生しました。

1150年(久安6年)頃、叔父で歌人でもあった公卿「藤原俊成」(ふじわらのしゅんぜい/としなり)の養子となり、1167年(仁安2年)に開催された「平経盛朝臣家歌合」(たいらのつねもりあそんけうたあわせ)をはじめとする数々の歌会に参加。放浪の歌人「西行」(さいぎょう)に倣って、全国各地を行脚(あんぎゃ:各地を旅すること)しながら多くの歌を詠みました。

1172年(承安2年)頃に、家督を譲って「寂蓮」と称し出家しましたが、その後も和歌を詠み続けます。1186年(文治2年)には、藤原定家らとともに「二見浦百首」(ふたみがうらひゃくしゅ)などを詠み、藤原俊成による「千載和歌集」(せんざいわかしゅう)にも7首が掲載。

御子左家(みこひだりけ:藤原俊成、藤原定家などを中心とする和歌師範家)の有力歌人として新風和歌の確立に貢献し、晩年は嵯峨(京都市右京区)に住みました。

1201年(建仁元年)、寂蓮法師は82代「後鳥羽天皇」(ごとばてんのう)から和歌所寄人(わかどころよりゅうど:和歌所で和歌の選定をする職員)に任じられます。

「新古今和歌集」(しんこきんわかしゅう)の撰者にも任命されましたが、新古今和歌集の完成を見ることなく、1202年(建仁2年)7月に病没。存命中に和歌集が完成しなかったことから、歌集の撰者とは扱われていません。

寂蓮法師の作風

後鳥羽天皇は、寂蓮法師を「歌道に深く通じている者である。狂歌までも風情のあるように詠むことができ、本当に熟達した技量を持つ者である」と高く評価しています。

寂蓮法師の作風は、正統派の和歌の他に、本歌取り(ほんかどり:既出の和歌を参考にして新しい歌を作ること)等の技法を巧みに操った和歌、流行歌である「今様」(いまよう)をもとにしたユーモラスな和歌、狂歌などバラエティ豊か。

寂蓮法師の和歌は、天皇の命令で編纂された勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう)に計117首も選ばれています。

歌僧「顕昭」との論争

寂蓮法師には、1193年(建久4年)頃に行われた藤原俊成主催の「六百番歌合」(ろっぴゃくばんうたあわせ)での逸話があります。藤原俊成の判詞(はんし:和歌の優劣を判定した言葉)に抗議した歌学者「顕昭」(けんしょう)と、顕昭を非難した寂蓮法師が、激しく論争しました。歌合が終わり、人々が座を立ったあとも、言い争いを続けていたと伝えられています。

顕昭は学識が深く、歌学書「袖中抄」(しゅうちゅうしょう)をまとめた歌学の実力者でしたが、歌人として高い評価は得られていなかったようです。84代「順徳天皇」(じゅんとくてんのう)が記した歌論書「八雲御抄」(やくもみしょう)には、寂蓮法師が「顕昭が詠むような歌は、私が詠み損じた歌にたくさんある」と断言したと記されています。

寂蓮法師の百人一首

趣深い夕暮れの風景を詠んだ叙情歌

読み

現代語訳

解説

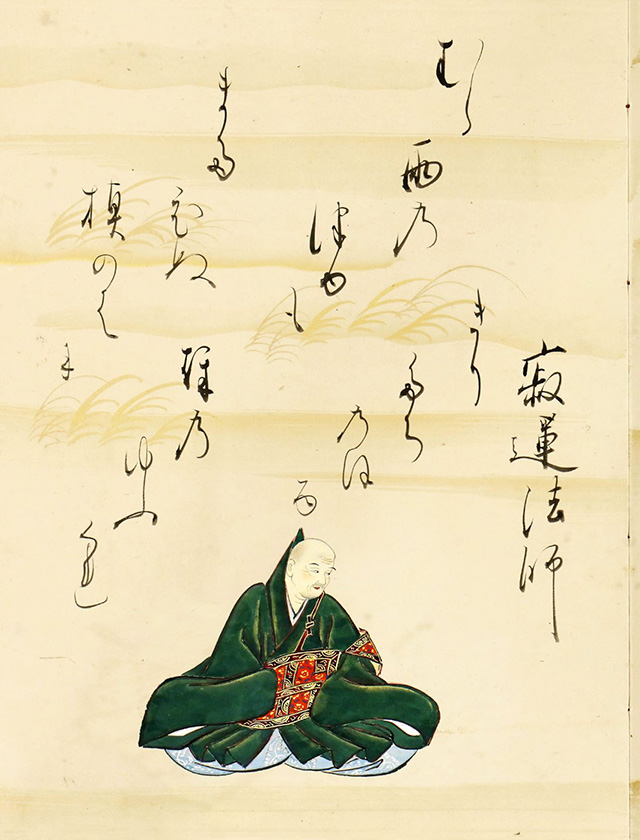

87番歌 寂蓮法師

雨のあとに目にした幻想的な情景を詠んだ歌です。「村雨」とは急に激しく降り過ぎていくにわか雨のことで、「露」は雨の滴、「まだひぬ」は「まだ乾かない」という意味。

「槇」とは良質な木材になる木で、檜(ひのき)などの常緑樹を指し、深山に生育しています。

「霧」は秋に見られる水蒸気のもやのことで、同じものでも春に見られれば「霞」と表現されるもの。

「秋の夕暮れ」では、寂しい季節である「秋」と、どこか物憂げな「夕暮れ」が揃って「幽玄」、つまり趣が深く味わいのある時間を表現しています。

この歌の大きな特徴は、「視点の移動」が感じられることです。歌の始まりは、槇の小さな葉に水滴が付いている、至近距離からの視点。次に、少し離れた場所から霧を見る視点に変化し、最終的には秋の日が暮れる全体の景色を眺める大きな視点となるのです。

この歌は、藤原定家が「見様」(けんよう)と呼んだ、見たままを素直に表現する形式の歌でもあります。

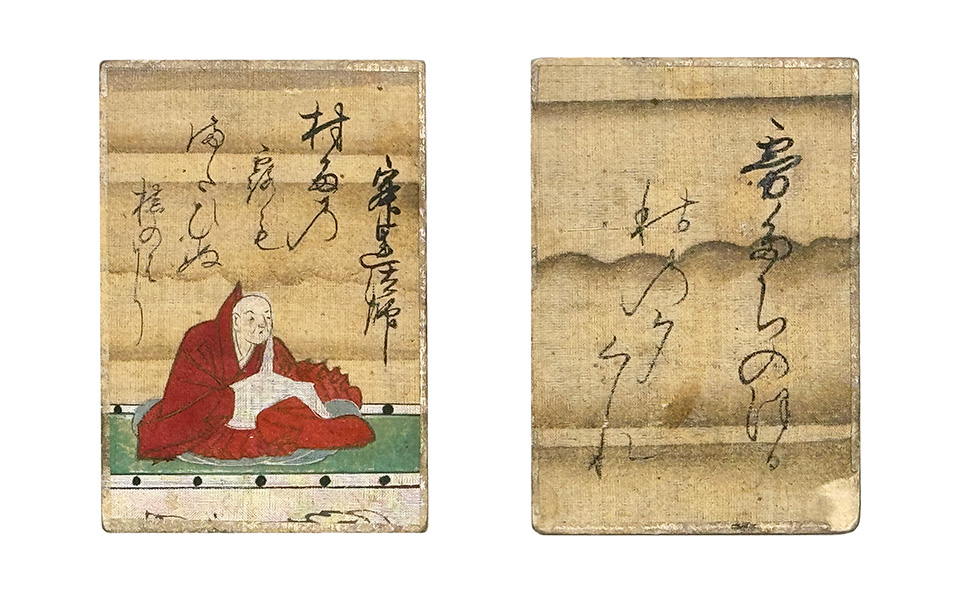

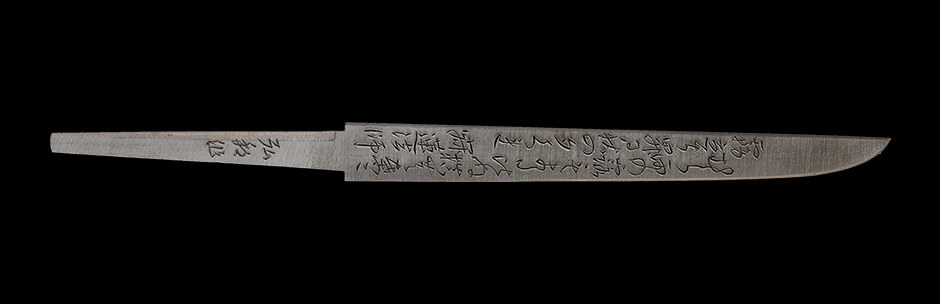

小刀百人一首 87番歌「寂蓮法師」