藤原基俊と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

藤原基俊の生涯

名家出身ながら出世はかなわず

藤原基俊は1060年(康平3年)、右大臣「藤原俊家」(ふじわらのとしいえ)の四男として誕生しました。藤原北家の「中御門流」(なかみかどりゅう)と言う、公家のなかでも名家に生まれた藤原基俊は、「藤原道長」のひ孫にあたります。

和歌や漢詩の才能に優れており、作者や指導者として活躍した他、書家としても名を残しました。しかし、名家の出自ながら、朝廷で大きく出世することはかなわず、1138年(保延4年)に出家したのち、1142年(永治2年)に生涯を終えています。

和歌の名手として活躍

藤原基俊は、「源俊頼」(みなもとのとしより/しゅんらい)と並び、同時代の歌壇(かだん:歌人の社会)の指導者として活躍しました。源俊頼は百人一首で74番歌に選ばれている人物で、藤原基俊の好敵手です。

藤原基俊は、和歌の優劣を競う遊技会である「歌合」(うたあわせ)において、和歌の作者としてだけでなく、判者(はんじゃ:和歌の優劣の判定人)としても活躍。関白や内大臣など、高い身分の者が集まる歌合で、重要な役割を務めました。

また、天皇や上皇の命で編纂された「勅撰和歌集」(ちょくせんわかしゅう)には、藤原基俊の和歌が100首以上収められています。

なお、藤原基俊は晩年に、「藤原俊成」(ふじわらのとしなり/しゅんぜい)を弟子にしました。藤原俊成は百人一首を編纂した藤原定家の父にあたる人物。藤原定家は、父の恩師の和歌を、百人一首に選んだことになります。

藤原基俊の百人一首

藤原基俊の和歌は、小倉百人一首の75番に選ばれています。

読み

現代語訳

解説

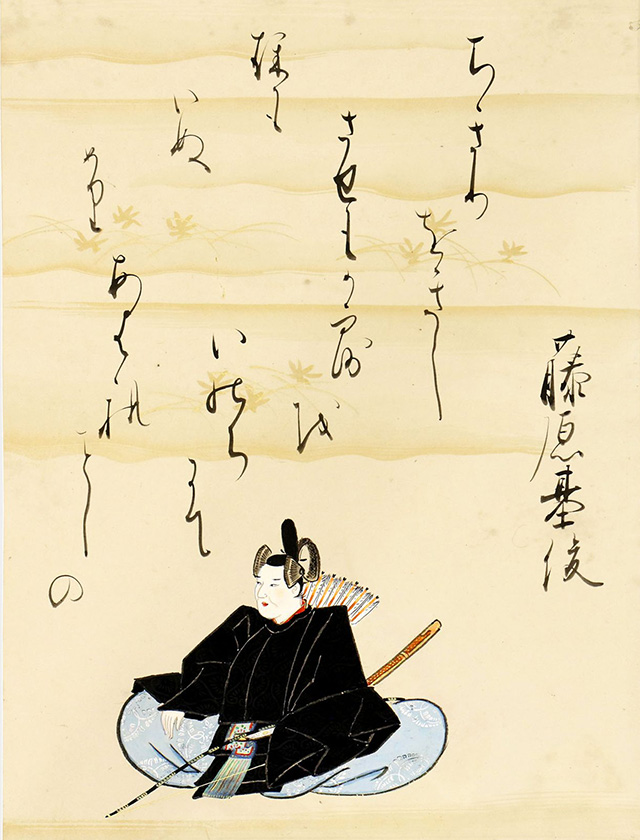

75番歌 藤原基俊

「契りおき」は「約束しておく」、「させも」は「ヨモギ」を表します。ヨモギは当時のいわば万能薬で、病気のときには重宝する植物でした。「命にて」は「頼りにしている」という意味です。

秋が過ぎていくことへの物哀しい響きを含んだ趣深い一首ですが、実はこの歌には、藤原忠通への嫌味も込められています。

藤原忠通は、百人一首でも76番歌に選ばれるなど、和歌の名手としても有名で、かつ非常に身分の高い権力者でした。

藤原基俊はその藤原忠通に、藤原基俊の息子で僧侶だった「光覚」(こうかく)が名誉ある役職に就けるように約束をしていたそうです。しかし約束をしたにもかかわらず、光覚がその役職に就くことはありませんでした。藤原基俊は約束を反故にされたことの恨み節を、秋の風情と合わせて和歌にしたのです。

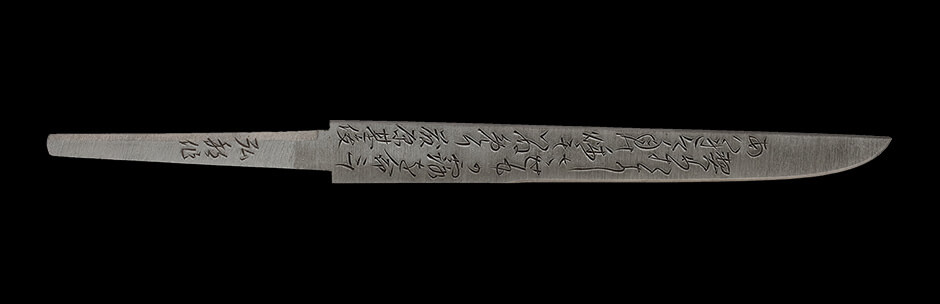

小刀百人一首 75番歌「藤原基俊」