藤原清輔朝臣と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

藤原清輔朝臣の生涯

父とのしがらみを抱えながらも歌学の第一人者へ

藤原清輔朝臣は、1104年(長冶元年)に、藤原顕輔の次男として誕生します。藤原清輔朝臣は父・藤原顕輔と仲が悪く、朝廷での位も正四位下で、出世も太皇太后宮大進(たいこうたいごうぐうたいじょう:皇太后宮に関する事務をつかさどる役所)にとどまりました。これは、藤原顕輔からの積極的な支援を受けられなかったことも影響したと言われており、40代頃まで不遇な時代を送っています。なお、「朝臣」(あそん)は、五位以下の貴族の男子に付ける敬称です。

また、1144年(天養元年)には「崇徳上皇」(すとくじょうこう:75代[崇徳天皇]の譲位後の呼称)が藤原顕輔に、「詞花和歌集」(しかわかしゅう)の作成を命じました。そこに藤原清輔朝臣もかかわりましたが、ほとんど意見は採用されなかったと言います。さらに、藤原清輔朝臣の歌は一首も選ばれないなど、父子の確執は根深いものでした。

しかし、40代以降の藤原清輔朝臣は、78代「二条天皇」(にじょうてんのう)に高く評価されて、活躍の場が広がっていきます。1155年(久寿2年)には六条藤家を継ぎ、3代目当主となりました。

その後も歌学の研究にいそしみ、歌論書(かろんしょ:和歌の理論をまとめた書物)や数々の歌を残した藤原清輔朝臣は、1177年(治承元年)に74歳で亡くなっています。

六条藤家の和歌について

六条藤家は、藤原清輔朝臣の祖父にあたる「藤原顕季」(ふじわらのあきすえ)に始まる、歌道の家系です。平安時代後期から鎌倉時代初期にかけて、六条藤家は、「藤原道長」の六男「藤原長家」(ふじわらのながいえ)を祖とする「御子左家」(みこひだりけ)と競い合いつつ、歌道を究めていきます。

御子左家では、「藤原俊成」(ふじわらのしゅんぜい/としなり)、「藤原定家」(ふじわらのさだいえ/ていか)の親子が特に有名です。藤原定家は小倉百人一首を選んだ人物でもあります。

この時代において六条藤家は、理知的な歌風が特長とされていました。これは、藤原清輔朝臣の著した歌論書「奥義抄」(おうぎしょう)や「袋草紙」(ふくろぞうし)からも読み取ることができます。

また、藤原清輔朝臣は、多くの歌合(うたあわせ:歌人が詠んだ歌の優劣を競う会)で判者を務め、時代の歌壇を牽引する存在となっていきました。二条天皇の勅撰和歌集「続詞華和歌集」の撰者に任命されたこともあります。しかし、完成前に二条天皇が亡くなったため、藤原清輔朝臣の私撰集(しせんしゅう:個人的な和歌集)になってしまったのでした。

藤原清輔朝臣の百人一首

藤原清輔朝臣の和歌は、小倉百人一首の84番目に収められています。父である藤原顕輔の和歌も79番に収められており、歌道を究めた六条藤家の繁栄をうかがい知ることができるでしょう。

読み

現代語訳

解説

84番歌 藤原清輔朝臣

「永らへば」は、「永らふ」の未然形に接続助詞の「ば」がついて、「もしもこの世に生き永らえるならば」といった意味になります。

「この頃やしのばれむ」の「や」は係助詞であり、推量の助動詞「む」で受ける、疑問の係り結びです。「しのぶ」は「懐かしく思い出す」という意味であることから、「今のことを懐かしく思い出すのだろうか?」のように訳せます。

「憂し」は、「つらい、情けない、苦しい」などの意味の形容詞です。

「世ぞ今は恋しき」の「ぞ」は強調の係助詞で、「恋しき」の連体形で受ける、強調の係り結びとなっています。

この歌では、現在の境遇について、直接的には表現していません。しかし、「かつてのつらいことが今は懐かしく思えるのだから、今のこともこの先、懐かしく思うのだろうか」という表現から、現在もつらい思いをしていることが伝わってきます。

つらい思いをしてきた藤原清輔朝臣も、40代以降には活躍の場を与えられました。今では優れた歌人として歴史に名を残している藤原清輔朝臣の苦悩や葛藤が描かれた趣深い一首です。

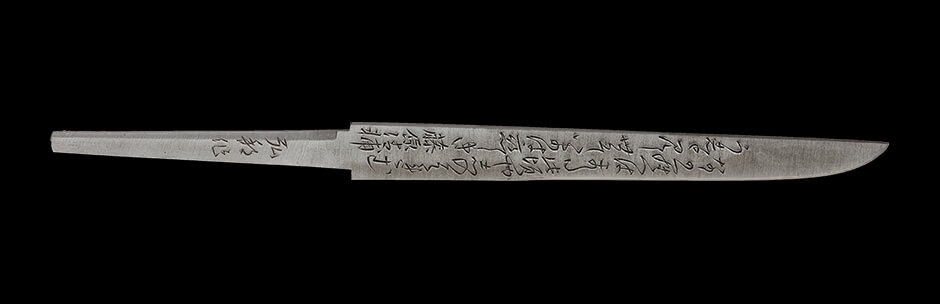

小刀百人一首 84番歌「藤原清輔朝臣」