藤原家隆(従二位家隆)と百人一首 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

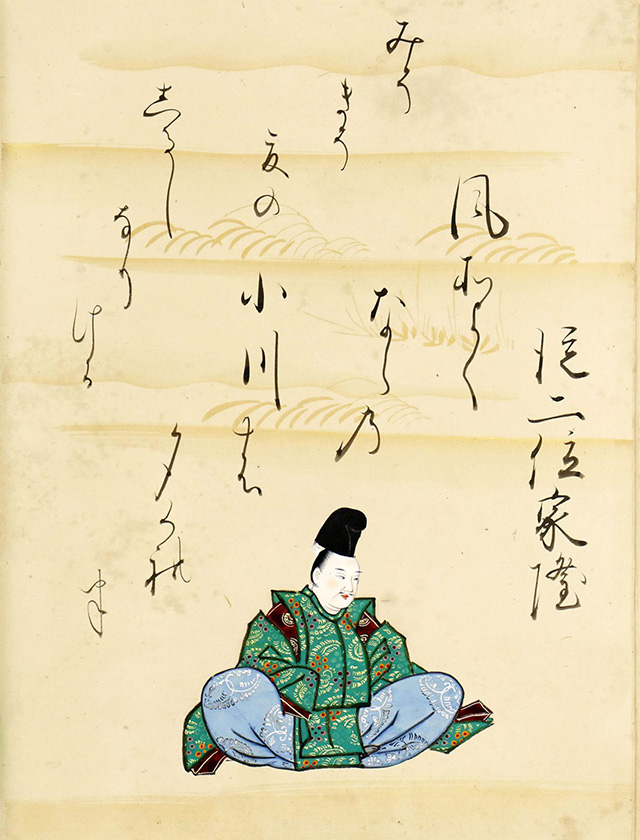

藤原家隆(従二位家隆)の生涯

後鳥羽上皇時代の代表的な歌人

藤原家隆は、1158年(保元3年)に誕生しました。成人してからは、地方の役人や朝廷の最高機関での宮中の庶務に携わり、順調に出世。生涯における最高の官位は従二位・宮内卿で、位階のなかで上から4番目に高い位でした。なお、百人一首では、この従二位が作者名として使われています。

優秀な歌人に囲まれていた藤原家隆

藤原家隆は、小倉百人一首に選ばれている歌人達と様々な縁を持っていました。藤原家隆が婿入りしたのは、百人一首の87番に選ばれている「寂蓮法師」(じゃくれんほうし)の家で、藤原家隆の和歌の師は、83番の「藤原俊成」(ふじわらのしゅんぜい/としなり)。また、91番の「九条良経」(くじょうよしつね)の主催した歌会に参加し、名声を高めました。

藤原家隆が頭角を現したのは年を重ねてからでしたが、40代ごろからの活躍は目覚ましいものだったと伝えられています。藤原家隆と同時期に活躍していたのが、藤原俊成の息子で、百人一首の撰者でもある藤原定家です。共に和歌の腕前は抜群で、並び称されることも少なくありませんでした。

なお、藤原家隆が仕えていた後鳥羽上皇も百人一首に歌が取り上げられています。後鳥羽上皇は、1221年(承久3年)に起きた承久の乱に敗れ、隠岐(おき:現在の島根県の隠岐諸島)に流されることとなりますが、その後も藤原家隆は歌のやり取りなどをしており、忠義の心を抱き続けていました。

藤原家隆は晩年も創作意欲を絶やすことはなく、生涯で詠んだ歌は60,000首と伝わります。百人一首で選ばれた歌も、藤原家隆の晩年に詠まれたものです。

大阪にゆかりの人物

藤原家隆は病気をきっかけに79歳で出家します。この頃には、現在の大阪府大阪市天王寺区夕陽丘(夕陽ヶ丘)にあたる地域に、「夕陽庵」(せきようあん)という庵を結んで過ごしていました。藤原家隆は大阪の海に沈む夕陽を見て感動し、歌を詠んでいたと伝えられています。その後、1237年(嘉禎3年)に息を引き取りました。

藤原家隆が晩年を過ごした庵の跡地は後年に寺院となり、夕陽を好んだ藤原家隆にちなんで「夕陽丘」(ゆうひがおか)という地名が付いています。

藤原家隆(従二位家隆)の百人一首

藤原家隆の和歌は、百人一首の98番に選ばれました。

読み

現代語訳

詞書

歌の背景を説明する詞書(ことばがき)に「寛喜元年女御入内屏風に」(かんぎがんねんにょうごじゅだいのびょうぶに)と書かれていることから、この歌は屏風に描かれた絵を題材に詠まれた「屏風歌」(びょうぶうた)であることが分かります。

この歌は、「九条道家」(くじょうみちいえ)の娘「竴子」(しゅんし)が、86代「後堀河天皇」(ごほりかわてんのう)の中宮(ちゅうぐう:后のこと)として宮中に入ることになった際に、嫁入り道具である屏風に添えられた和歌だったのです。

解説

98番歌 藤原家隆(従二位家隆)

「ならの小川」が指しているのは、現在の奈良県の小川ではなく、「上賀茂神社」(かみがもじんじゃ:京都市北区)の境内を流れている御手洗川(みたらしがわ)のことです。

御手洗川は、境内の途中から「ならの小川」と呼ばれており、境内を出ると「明神川」という名前に変わります。

さらに「なら」にはもうひとつ、「楢の木」といった意味も含まれ、「風そよぐ ならの小川」は、楢の木が風にそよぐ様子と、御手洗川に涼しい風が吹く様子、2つの風景が表現されているのです。

また、「みそぎ」は「六月祓」(みなづきばらえ)と呼ばれる行事のこと。六月祓は、毎年旧暦の6月30日にその年の6月までの罪や汚れを払い落とす神道の行事で、各地の神社で行われています。

神社を流れる川の情景やみそぎという神事を組み合わせた、静かで落ち着いた趣を感じられる一首です。

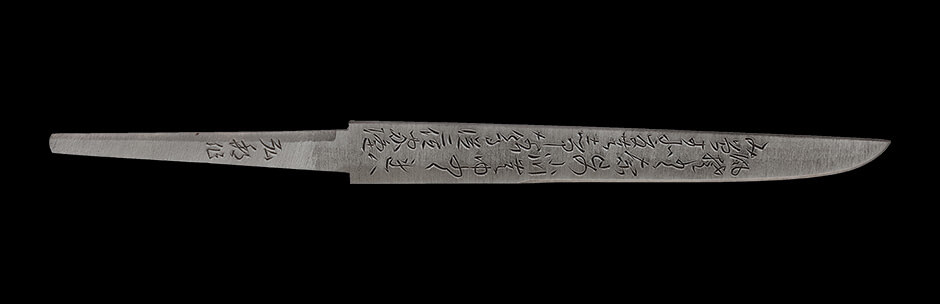

小刀百人一首 98番歌「藤原家隆(従二位家隆)」