刀剣乱舞キャラのモデル刀を所蔵する博物館【静岡県】 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

佐野美術館

佐野美術館

「佐野美術館」は、「公益財団法人佐野美術館」によって運営されている私立の美術館です。地元出身の実業家「佐野隆一」(さのりゅういち)氏の寄付により、1966年(昭和41年)に設立されました。

絵画や書、仏像、陶磁器など、多種多彩な美術工芸品約2,500点が収蔵され、展覧会は年に6回ほど開催。

なかでも日本刀のコレクションは充実しており、年4回ほど入れ替えが行われる常設展示室で鑑賞することができます。

蜻蛉切、火車切広光、松井江の他にも、「徳川将軍家」に伝来した重要文化財の打刀(うちがたな)「疱瘡正宗」(ほうそうまさむね)などの名刀が収蔵されており、刀剣ファンの注目を集めているのです。

| 施設名 | 佐野美術館 |

|---|---|

| 住所 | 〒411-0838 静岡県三島市中田町1-43 |

| 電話番号 | 055-975-7278 |

| 施設情報 | 施設情報を見る |

観られる刀

蜻蛉切(寄託)

刀の特徴

蜻蛉切を構える本多忠勝

蜻蛉切は、笹の葉のかたちをした穂(ほ:槍の刀身部分)を持つ大笹穂槍で、室町時代に作刀されました。

勇将として名高い戦国武将・本多忠勝が愛用したことで知られ、「日本号」(にほんごう/ひのもとごう)、「御手杵」(おてぎね)とともに「天下三名槍」(てんがさんめいそう)に挙げられています。

蜻蛉切を鍛えたのは、「三河文珠派」(みかわもんじゅは)の刀工「藤原正真」(ふじわらまさざね)。三河文珠派は伊勢国桑名(現在の三重県桑名市)を拠点とした「村正」の流れを汲む刀工一派であり、作品の切れ味には定評があります。蜻蛉切という号も、戦場で立てていた槍の穂に、飛んできた蜻蛉がふれただけで真っ二つになったとの伝承に由来しているのです。

穂の長さは1尺4寸(約43.7cm)で、中央の溝にあたる樋(ひ)には梵字(ぼんじ)と三鈷柄剣(さんこづかけん:不動明王[ふどうみょうおう]が右手に持つ剣。三鈷剣とも)が彫られています。

キャラクター紹介

赤い髪に198cmという長身と逞しい体躯(たいく:体付き)を誇る刀剣男士。武人らしく素朴でまじめな性格です。さらに、主であるプレーヤーの「審神者」(さにわ)に対しては、物腰やわらかく、敬語で紳士的。もとの持ち主であった本多忠勝を思わせる忠臣の姿勢を見せてくれるのです。戦闘で一番活躍したときには、「武功を立てるのは武人として当然のこと」と謙遜しながらも、審神者には「主よ、貴方に天下無双の名前が与えられるよう、精進します」と話しかけ、立てることを忘れません。

同じ刀工一派の「千子村正」(せんごむらまさ)の唯一の理解者とされています。妖刀とも言われるミステリアスな雰囲気を纏い、誤解されやすく、謎の脱ぎ癖まである千子村正は蜻蛉切の心配ごとのひとつなのです。

火車切広光

刀の特徴

火車切広光は、相模国(現在の神奈川県)で活躍した「相州廣光」(そうしゅうひろみつ)の脇差(わきざし)で、南北朝時代に作られました。相州廣光は、巨匠「正宗」(まさむね)に師事したとも、正宗の子(一説には養子)の「貞宗」(さだむね)に学んだとも言われています。

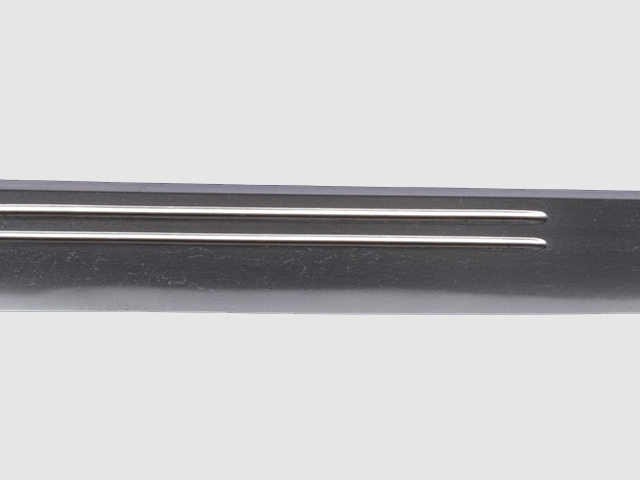

護摩箸

地沸(じにえ)の厚く付いた板目肌に杢目(もくめ)交じりの地鉄(じがね)と、丁子(ちょうじ)や互の目(ぐのめ)が交じり金筋(きんすじ)、砂流し(すながし)が盛んに入る華やかな刃文が特徴的。梵字や三鈷柄剣、護摩箸(ごまはし:密教法具を表した2筋の樋)が刻まれています。

古くから「上杉家」に伝えられた脇差であり、上杉謙信の養子である戦国武将「上杉景勝」(うえすぎかげかつ)が上杉家の名刀を記した「上杉家御手選三十五腰」(うえすぎけおてえらびさんじゅうごよう)にも選ばれました。この火車切広光には、「黒漆塗小サ刀拵」(くろうるしぬりちいさがたなこしらえ)が付属しています。

「火車切」という号の由来については、はっきりしていません。火車とは、日本各地に伝わる妖怪の名で、悪行を重ねた末に死んだ者の亡骸(なきがら)を葬儀の場から奪っていくとされ、その正体は年老いた猫が変じた妖怪の猫又(ねこまた)であるとも言われています。伝承によっては罪なき人の亡骸が奪われることもあり、火車切広光は、この妖怪・火車を斬ったことから名付けられたものと推測されているのです。

キャラクター紹介

火車切は、黄色のメッシュが入ったブラウンの髪に、金色の瞳、褐色の肌を持つ少年。同じ刀工の廣光が鍛えた「大倶利伽羅」(おおくりから)とは顔立ちや肌の色がそっくりで、強い憧れを抱いています。

火車切の性格は、にぎやかな場所よりもあまり明るくない静かな場所を好む傾向にあり、口数も多くはありません。話しかけられたときの返事も「ふーん」や「へえ」といった短い言葉でそっけなさは目立つものの、きつい印象はなく寡黙なだけと感じさせます。

妖怪を斬るという魔除けとも思える名を持つためか、通常は見えないものが見えている節があり、地獄や妖怪に関するセリフが多いのも特徴です。火車切が戦闘で負傷した際に、本丸と呼ばれるホーム画面で5分間操作をせずそのままにしておくと、放置ボイスとして「薬師如来」(やくしにょらい)の真言(しんごん:サンスクリット語で表される仏の言葉)を唱えます。

脇差 銘 相模国住人広光/康安二年十月日(号:火車切広光)

松井江

刀の特徴

松井江は、南北朝時代の名工「郷義弘」(ごうよしひろ:[江義弘]とも)が手がけた打刀です。戦国大名「細川忠興」(ほそかわただおき)の重臣「松井興長」(まついおきなが)が所持していたことから名付けられました。

その後、経緯は不明ながら「松井家」から徳川将軍家へ渡り、1685年(貞享2年)に徳川幕府5代将軍「徳川綱吉」の長女「鶴姫」(つるひめ)が和歌山藩(現在の和歌山県、三重県南部)「紀州徳川家」の3代藩主「徳川綱教」(とくがわつなのり)に嫁いだ際、引出物として贈られています。

作者である郷義弘は自らの作品に銘を切らなかったとされ、在銘の刀は皆無です。松井江も鶴姫が輿入れするときに刀剣鑑定家の「本阿弥家」12代当主「本阿弥光常」(ほんあみこうじょう)が鑑定。金200枚と極めた折紙(鑑定書)を書き、松井江の表側に「本阿」、裏側に「義弘」の花押(かおう)を朱銘で入れています。

キャラクター紹介

青みがかった黒髪をアシンメトリー(左右非対称)のボブカットにしている、青水色の瞳を持つ青年です。白いピンタックシャツ(胸もとに細かいひだのあるシャツ)の袖はフリル状で黒の袖止めを付け、黒いスラックスをサスペンダーで吊っています。江派に共通の深緑色を基調とした上着はコート仕立て。袖を通さず肩に羽織っているのが印象的です。

戦闘も実務も得意な松井江の有能さは、もとの持ち主であった松井興長が優秀な武将であったため、その影響と考えられています。審神者が浪費しないよう目を光らせているのも、松井興長が晩年に仕えた若き主君「細川綱利」(ほそかわつなとし)に対して浪費を諫めたという逸話に由来するとのことです。

その一方、血に対する執着を匂わせるセリフもあり、敵のみならず自分自身も血まみれになる実戦に高揚するとされるものの、味方の血が流れることは好みません。仲間思いの一面もある松井江ですが、称賛されると喜びのあまり鼻血を流してしまうこともしばしば。興奮すると鼻血が出てしまう体質らしいと考えられています。