光る君へ(平安時代)の恋愛観 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

平安貴族の恋愛モラル

「光る君へ」ヒロイン・紫式部の不倫は創作

平安時代も重婚・不倫は違法だったが実態はお咎めなし

平安時代にも結婚について定めた法律はあり、男女とも重婚をしたり、配偶者以外の者と関係を持ったりすると罰せられました。それなのに「光る君へ」に登場する男性貴族らは、正妻以外にも複数の内縁の妻を持ち、それぞれに子供を産ませています。

こうした結婚生活がまかり通っていたのは、6世紀に成立した戸籍制度が平安時代には廃れ、婚姻に法的な保証がなくなっていたからです。つまり、平安時代の夫婦は誰もが内縁関係で、重婚や不倫は立証のしようがありませんでした。

また、平安貴族社会では、男女とも和歌や楽器が巧みで字の上手い者が異性を魅了しましたから、恋愛経験が豊富なことは教養や能力が高い証とされ、婚外恋愛や二股交際をしたり、婚外子をもうけたりしても社会的信用を失わなかったのです。

ちなみに、藤原道長の政治を支えた貴族官吏「藤原行成」(ふじわらのゆきなり)は、書の達人として知られており、女性らが直筆の返事を欲しがって、多くの恋文が届いたという逸話があります。このように、会ったことがなくても達筆だと噂の人物に熱を上げていたのは、平安貴族ならではの恋愛観です。

「光る君へ」随一のプレイボーイは誰?

藤原宣孝 紫式部は4番目の妻

藤原宣孝

藤原宣孝は紫式部と結婚した時点で3人の女性との間に子供があり、長男は紫式部と同世代でしたから、親子ほど年下の紫式部を4番目の妻にしたことになります。

この結婚の直前まで、紫式部は父「藤原為時」(ふじわらためとき)の赴任に同行して越前国(現在の福井県)にいましたが、藤原宣孝はまめに恋文を書き送り、遠距離求愛したのです。ところが、この頃の藤原宣孝は「近江守の娘」と呼ばれた女性にも言い寄っており、紫式部はこの噂を知って、怒りの和歌を突き付けています。このとき紫式部が、藤原宣孝の見境のない女性関係をなじった和歌を見てみましょう。

紫式部が藤原宣孝の浮気を非難した和歌

みづうみに 友よぶ千鳥 ことならば 八十(やそ)の湊(みなと)に 声絶えなせそ

<現代語訳>

(近江の)湖で友を呼んでいる千鳥のようなあなた、いっそのこと、あちこちの湊の女性に声を絶やさずかけたらいかがですか

よもの海に 塩焼く海人の 心から やくとはかかる なげきをやつむ

<現代語訳>

あちこちの海辺で藻塩を焼く漁師が、投げ木(薪のこと。嘆きを重ねている)を積むように、自分から色々な人に言い寄って、嘆きを積み重ねているだけではありませんか

恋の駆け引きは、恋愛上級者・藤原宣孝の勝ち

これらの和歌は、紫式部が藤原宣孝に愛想を尽かしているように読めますが、平安貴族社会では、男性が恋文を寄こしても、女性にその気がなければ返信しないのが恋愛ルールでした。

ですから、紫式部が強気な返歌をしていたということは、藤原宣孝に気持ちが傾いていたのです。その証拠に、紫式部はこれらの和歌を送って間もなく、越前国から単身、都に戻り、藤原宣孝と結婚しています。

藤原道綱 貴公子でも恋は連戦連敗

藤原道綱

「藤原道綱」(ふじわらのみちつな)は藤原道長の異母兄で、母は「光る君へ」に「藤原寧子」(ふじわらのやすこ)の名で登場した「藤原道綱母」(ふじわらのみちつなのはは)です。この母の著作「蜻蛉日記」(かげろうにっき)には、息子・藤原道綱の失恋エピソードが綴られています。

その記述によると、若き日の藤原道綱は、大和守(やまとのかみ)を務めた者の娘を見初めて恋歌を送りますが、相手から「人違いです」とはぐらかされてしまいました。それでも藤原道綱はめげずに熱い恋歌を送り続けたのですが、毎回、素っ気ない返事しかもらえず、やがて返信も途絶えます。

こののち、藤原道綱は「八橋の女」と呼ばれた女性に恋文を送るようになりますが、この女性も返事は滞りがちで、たまに返歌を寄こしても冷淡な内容でした。この恋の結末は蜻蛉日記に書かれていませんが、藤原道綱がこの女性と結婚した記録はないため、またしても藤原道綱は振られたと考えられます。

振られていたのは藤原道綱だけではなかった

藤原道綱は正妻の子ではないものの、父は有力貴族の「藤原兼家」(ふじわらのかねいえ)で、最終的に朝廷の高官・大納言(だいなごん)にまで昇進した貴公子でした。

一方、藤原道綱を相手にしなかった女性2人は、父親の古い役職である大和守や、八橋という住所しか分からない、それほど身分の高くない女性です。このことから、女性は男性の家柄が良くても、やすやすと求愛を受け入れなかったことが窺えます。

また、藤原道綱だけが特別にもてなかった訳ではなく、他の貴公子も恋文の返事をもらえないことや、返事は来ても恋が進展せず、会えずじまいになることはよくありました。それほど恋の成就は難関だったので、男女とも複数の相手と同時進行で文通していたのです。

さて、藤原道綱の母が、息子の恋の経緯を詳細に書き残せたのは、藤原道綱がラブレターを母に見せていたからで、現代の女性には嫌われそうですが、その記述からは男性をシビアに見きわめる女性や、常に恋を探し求める男性の恋愛観が読み取れます。

女性も恋を謳歌した

紫式部が呆れた、魔性の女流歌人・和泉式部

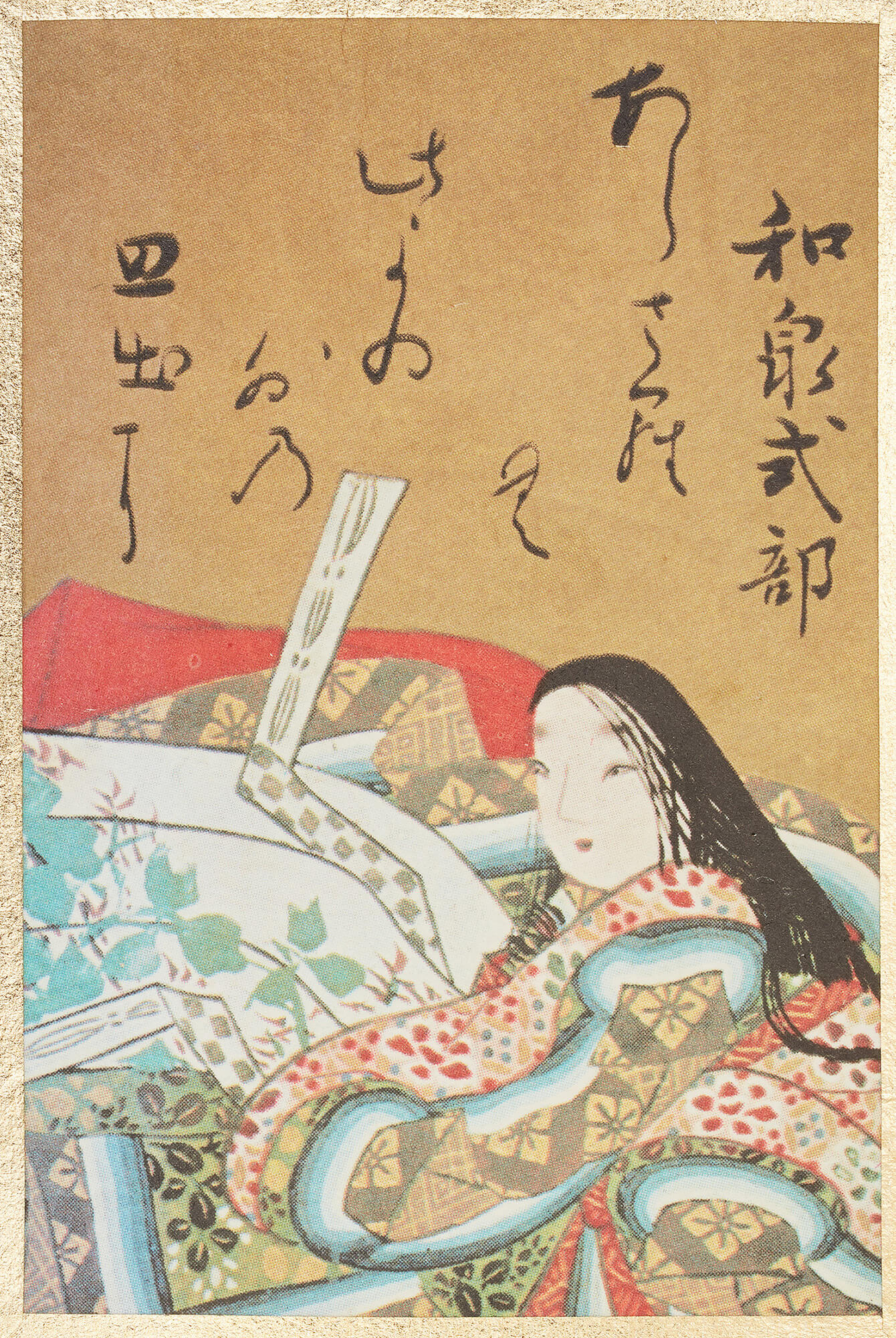

和泉式部

平安時代には、男性貴族ばかりが恋愛を楽しみ、女性貴族に恋の主導権がなかった訳ではなく、紫式部と同時期に宮中勤めをした女流歌人「和泉式部」(いずみしきぶ)は能動的に恋をしました。

この和泉式部は「橘道貞」(たちばなのみちさだ)と結婚しましたが、63代「冷泉天皇」(れいぜいてんのう)の皇子、次いでその弟皇子と愛し合い、この熱愛が原因で自身や弟皇子は離婚しています。

そののち和泉式部は、藤原道長に仕える武士「藤原保昌」(ふじわらのやすまさ)に求愛されると、「紫宸殿(ししんでん:天皇が儀式や執務を行った建物)の庭に咲く梅をください」と無理難題をふっかけました。

それでも藤原保昌は、宮廷警備の者に矢を射掛けられながら、和泉式部の望みを叶えて、2人は結婚したのです。このように恋多き和泉式部を、紫式部は「文才はあるけれど、素行は感心しない」と評価していました。

親権裁判を起こされた、赤染衛門は誰の子?

赤染衛門

「赤染衛門」(あかぞめえもん)は、紫式部が「こちらが恥ずかしくなるほどの和歌の名手」と敬愛した、宮中勤め時代の先輩です。その呼び名は父「赤染時用」(あかぞめのときもち)の名に由来していますが、母の前夫「平兼盛」(たいらのかねもり)が、赤染衛門は自分の娘だと主張して訴訟を起こしたという逸話があります。

このとき平兼盛は、赤染衛門の母が赤染時用と再婚した際、自分の子を身ごもっていたはずだと訴えたものの敗訴しました。この騒動だけで赤染衛門の母が恋多き女性だったとは言えませんが、「光る君へ」での赤染衛門は「人妻であろうとも、心の中は己だけのものにございます」と、この逸話を連想させる大胆な恋愛観を披露しています。

なお、実際の赤染衛門は夫の「大江匡衡」(おおえのまさひら)とあまりにも夫婦仲が良いので、紫式部は「周りから匡衡衛門と呼ばれている」と書き残しました。