葛飾北斎の浮世絵と欄間の関係 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

葛飾北斎が浮世絵に表した「波」

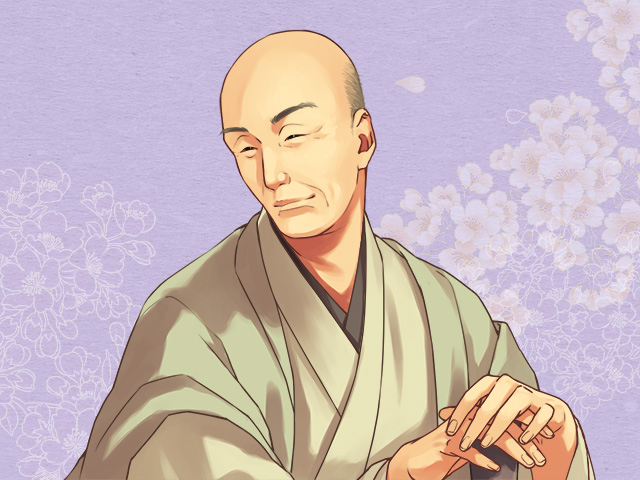

葛飾北斎の生涯

葛飾北斎

葛飾北斎は、1760年(宝暦10年)に本所割下水(現在の東京都墨田区北斎通り付近)にて産声を上げます。そして葛飾北斎が75歳のときに出版する「富嶽百景」(ふがくひゃっけい)の初編 跋文(ばつぶん:奥書・あとがき)に、「己六才より物の形状を写の癖ありて」(自分は6歳から物の形を描き写す癖があり)とあるように、6歳からすでに絵描きの才能を発揮していました。

こうした背景から、12歳となった葛飾北斎は貸本屋の丁稚(でっち:下働き)を経て、14歳のときに木版彫刻師に弟子入りし、木版印刷の技術を習得します。しかし18歳になった葛飾北斎は、「自分がしたいことは彫りではなく絵を描くことだ」と気付くと、彫刻師から絵師になることを決意。1778年(安永7年)、19歳のときに浮世絵師「勝川春章」(かつかわしゅんしょう)のもとに入門し、さらにその翌年「勝川春朗」(かつかわしゅんろう)の画号をもらい絵師としてデビューを飾ります。そこで黄表紙(きびょうし:大衆向けの絵入り小説)の挿絵や、錦絵(多色刷の浮世絵版画)の美人画・武者絵の創作を経験。勝川派以外の流派である「狩野派」・「土佐派」、絵師の「堤等琳」(つつみとうりん)・「司馬江漢」(しばこうかん)に師事し「西洋画」や「明画」も学びます。

富嶽三十六景 凱風快晴

そして葛飾北斎は、「南総里見八犬伝」(なんそうさとみはっけんでん)や「東海道中膝栗毛」(とうかいどうちゅうひざくりげ)など、読本の挿絵を手掛けたことで一世を風靡。

葛飾北斎の晩年となる1831年(天保2年)には行楽・旅行ブームが起こり、葛飾北斎の「富嶽三十六景」、「歌川広重」(うたがわひろしげ)の「東海道五十三次」(とうかいどうごじゅうさんつぎ)が流行し、浮世絵における「風景画」が確立されることとなりました。

1849年(嘉永2年)正月、葛飾北斎は自身最高傑作となる肉筆画(にくひつが:絵師直筆の作品)の「富士越龍図」(ふじこしのりゅうず)を描き上げ、数ヵ月後の4月18日に永眠します。

葛飾北斎と「波の表現」

葛飾北斎は、富士山を描いた富嶽三十六景や絵手本「北斎漫画」(ほくさいまんが)が代表作とされます。そして肉筆画を描かせれば、多くの流派から学び取った画風を取り入れ、妖艶な美人画、美しい花鳥画、雄々しい武者絵など描けないものなどありません。そんな実力十分で好奇心旺盛な葛飾北斎が描くのに注力していたもののひとつが「波の表現」でした。

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏

葛飾北斎が描く波と言えば、やはり富嶽三十六景にある「神奈川沖浪裏」ではないでしょうか。葛飾北斎にとって海は身近な風景だったようで、勝川春朗の時代から波の絵を描いています。

神奈川沖浪裏が描かれたのは1830~1834年(天保元年~3年)頃、葛飾北斎70代のとき。一般的には老境に入る年代ですが、葛飾北斎がこだわり続けた「波の表現」はようやく脂が乗った時期でもあります。

長いときをかけて練りに練ったであろう、神奈川沖浪裏に描かれる逆巻く波しぶきは迫力満点。また「浪裏」とあるように「波の裏側」を見せる技法は斬新でした。加えて、まるで写実的ではないように見える波ですが、現代のハイスピードカメラで波を撮影すると神奈川沖浪裏のような形になることも分かっています。高い観察眼を持った葛飾北斎の目には、ハイスピードカメラと同様に波の姿が映っていたのでしょう。

葛飾北斎に影響を与えた「波の伊八」

波の伊八と呼ばれる武志伊八郎信由

武志伊八郎信由は、1751年(寛延4年/宝暦元年)もしくは1752年(宝暦2年)に安房国長狭郡下打墨村(あわのくにながさぐんしもうつつみむら:現在の千葉県鴨川市打墨)に誕生しました。1760年(宝暦10年)に生まれた葛飾北斎の8歳か9歳年上になります。10歳から彫刻を始めた武志伊八郎信由は、島村流の「島村丈右衛門貞亮」(しまむらじょうえもんさだすけ)に師事し20歳頃に独立。生家に作業場を置き、武志伊八郎信由はよく家の近くから海を眺めていたと伝わります。この島村流とは「日光東照宮」(栃木県日光市)の「眠り猫」などで知られる、江戸時代初期の彫刻師「左甚五郎」(ひだりじんごろう)の流れをくむ名門流派です。

そして波の伊八と呼ばれる所以として、武志伊八郎信由は若い頃から江戸や相模国(現在の神奈川県)をはじめ、特に南房総半島を中心に50点余り波の作品を彫っていました。武志伊八郎信由の作品中、精彩を放っているものに千葉県いすみ市にある「飯縄寺」(いづなでら)の本堂欄間彫刻「牛若丸と大天狗」・「浪に飛龍」、「長福寺」(ちょうふくじ)の龍や麒麟(きりん)の欄間中央彫刻、「行元寺」(ぎょうがんじ)の「波に宝珠」などがあります。

飯縄寺 本堂欄間彫刻「牛若丸と大天狗」

長福寺 欄間中央彫刻「龍」

武志伊八郎信由の彫刻は、江戸の流行や様式にとらわれない自由さを持ちながら、陰影法・遠近法といった近代技法を用いており、立体的で奥行があり非常に優れていました。なかでも波の表現は躍動感に満ちています。そのため彫刻師らの間では「関東に行ったら波を彫るな」と語られていました。

共通点が多い葛飾北斎と波の伊八の作品

武志伊八郎信由の集大成と言われるのが、50代頃の1807~1808年(文化4~5年)に手掛けた行元寺の欄間彫刻「波に宝珠」です。その約20年後となる1830~1834年(天保元年~3年)頃に作られたのが葛飾北斎の富嶽三十六景の神奈川沖浪裏になります。武志伊八郎信由と葛飾北斎の「波の表現」はよく似ているとされ、これについては年下である葛飾北斎の方が影響を受け、作品に取り入れたのではないかと考えられているのです。

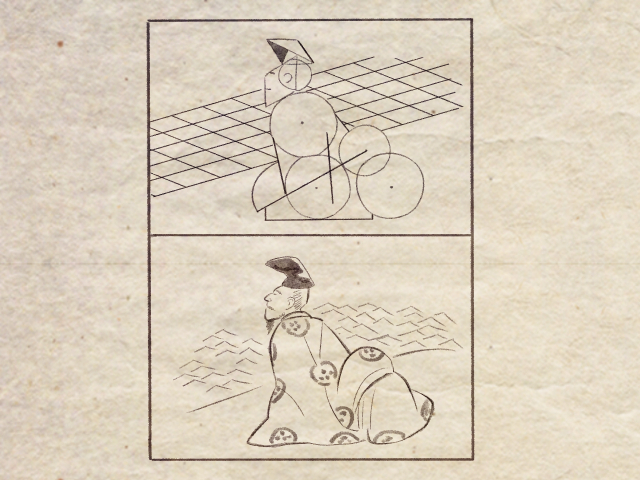

略画早指南

確かに、大波・小波の輪郭に裏側の刻線、美しい流線を描く波しぶきも似ています。宝珠は富士山や小舟に置換。何よりも「浪裏」を作り込むのは武志伊八郎信由が生み出した画期的な技法です。

他にも、葛飾北斎は「定規」と「ぶんまわし」(コンパス)を使い直線・円・角を作り出せば「万物のすべてを描くことができる」と考え、神奈川沖浪裏でも存分にこれらを活用しています。細かく精緻な円を描く波しぶきは、まさにぶんまわしならではの表現です。

1812年(文化9年)頃の絵手本「略画早指南」(りゃくがはやおしえ)では、実際に直線・円・角を組み合わせた描き方を図解しています。そして定規とぶんまわしを用いる術は彫刻の基本。彫刻師である武志伊八郎信由も創作に活かしていました。木版彫刻師のもとで彫刻を学んだ経験のある葛飾北斎だからこそ、武志伊八郎信由の創作技術を理解でき自身の作品にもより良く取り入れることができたのでしょう。

武志伊八郎信由の波

葛飾北斎の波

(富嶽三十六景 神奈川沖浪裏)

南房総半島をよく訪れていた葛飾北斎

武志伊八郎信由は若い頃から関東では誰もが知る彫刻師でした。波の伊八の噂は、木版彫刻師に弟子入りして職人となった少年期の葛飾北斎も当然ながら知っていたはず。葛飾北斎自身も波を描く研究のため南房総半島をよく訪れていたので、その過程で武志伊八郎信由の作品を見る機会があったかもしれません。

実際に葛飾北斎は1806年(文化3年)の秋に、師事していた堤等琳に会うため南房総半島の飯縄寺を訪れています。堤等琳は飯縄寺の本堂・天井画を描いた人物で、武志伊八郎信由とも交友がありました。葛飾北斎が南房総半島を訪れたとき武志伊八郎信由は存命中でしたが、顔を合わせたかどうかの史料は残されていません。しかし、飯縄寺にはすでに欄間彫刻「牛若丸と大天狗」や「浪に飛龍」が飾られていたので、葛飾北斎がこれを見て作品作りのひらめきを得たことは十分に考えられます。あるいは行元寺の「波に宝珠」を見た可能性もあるのです。

色々と葛飾北斎と武志伊八郎信由の関連性を述べましたが、葛飾北斎が武志伊八郎信由から影響を受けたと考える方が自然なのかもしれません。

名古屋刀剣ワールドにある波の伊八の欄間彫刻

名古屋刀剣ワールドの北館6階・学習室には、波の伊八と呼ばれた武志伊八郎信由の「波に宝珠」を模した欄間彫刻があります。作品は入って正面、襖の上部を装飾。立体的で躍動感ある波しぶきや、波の裏側に入る刻線は、まさに武志伊八郎信由そのもの。

欄間の解説図

そして欄間とは、建材の一種で、天井と鴨居(かもい)あるいは長押(なげし)との間に設けられる開口部のこと。通風や採光のために設置され、古くは奈良時代の寺社建築にはじまり、室町時代の「書院造」(しょいんづくり)、江戸時代になる頃には武家や商人の家屋でも用いられるようになりました。

行元寺に伝わる「波の宝珠」制作秘話によると、住職は「色即是空(しきそくぜくう)と空即是色(くうそくぜしき)の空を彫ってほしい」と武志伊八郎信由に依頼。色即是空と空即是色とは、仏教の基本経典「般若心経」の重要な一説で、「色」は「目に見えるもの・形作られたもの」のことで、「空」は「実体のないもの」のことです。武志伊八郎信由は、「空」を寄せては返すたびに形を変えて現れる波に着想を得ます。そして何日もかけて海の様子を観察し、ついには波に浮かぶ宝珠を見たと伝わるのです。

宝珠は「仏の教え」を象徴するもので、「地蔵菩薩」(じぞうぼさつ)や「如意輪菩薩」(にょいりんぼさつ)が手に持つ道具。これらは行元寺の伝承となるため真偽のほどは不明ですが、武志伊八郎信由は波を「実体はあるけれど、触れるのは困難」だとして、荒々しく生命力に満ちた構図で「波の宝珠」を完成させたのです。

ぜひ学習室に飾られている「波の宝珠」でも、波の表現技法を感じ、武志伊八郎信由と葛飾北斎に思いを寄せて欲しいところ。ただ、学習室は展示室ではないため今のところ特別な日以外は公開していません。けれども「日本美術刀剣保存協会」名古屋支部の定例観賞会やイベントなどで観ることができます。

【東京国立博物館「研究情報アーカイブズ」より】

- 葛飾北斎「富嶽三十六景 凱風快晴」