べらぼう26話-①「三人の女」 - ホームメイト

- 小

- 中

- 大

あらすじ(2025年7月6日放送)

「江戸城」(現在の東京都千代田区)では、勘定奉行の「松本秀持」(まつもとひでもち、演:吉沢悠[よしざわひさし])が、「田沼意次」(たぬまおきつぐ、演:渡辺謙[わたなべけん])達に、「浅間山」(あさまやま:長野県、及び群馬県にある山)噴火の灰と冷夏による米の不作について、報告をしていました。米の年貢の見込みは難しく、江戸市中でも、米の値段は、前年の倍まで値上がりしていると言うのです。田沼意次は、商人達が米の値下げを行うように、対策を練る必要があると考えました。

一方、「蔦屋重三郎」(つたやじゅうざぶろう、演:横浜流星[よこはまりゅうせい])も米の高騰に悩んでいます。そんななか、店に、長年姿を消していた蔦屋重三郎の母「つよ」(演:高岡早紀[たかおかさき])が現れました。つよは、「下野」(しもつけ:現在の栃木県)で髪結いの仕事をしていましたが、不作の影響で生活が困窮し、蔦屋重三郎を頼ってきたのです。

それからしばらくして、蔦屋重三郎が外出から戻ってくると、つよが店の座敷で客のまげを結い直していました。蔦屋重三郎は、勝手に商売をするなと咎めますが、つよは、客からは代金を貰っていないと言います。よく見れば、髪結いの途中に、「てい」(演:橋本愛[はしもとあい])が店の本を渡し、客に読ませようとしていました。蔦屋重三郎は、即座に「無料で髪を結っている間に、本の宣伝をする」というつよの狙いを理解し、早速、売り込みを始めます。

その頃、「紀州藩」(きしゅうはん:現在の和歌山県)9代藩主「徳川治貞」(とくがわはるさだ、演:高橋英樹[たかはしひでき])が江戸城を訪れ、田沼意次に対し、いつまでも米の高騰に有効な対策を取れないことを叱責しました。田沼意次は頭を下げ、謝罪します。

「田沼意知」(たぬまおきとも、演:宮沢氷魚[みやざわひお])は、頭を下げている父・田沼意次の姿を目の当たりにし、どうすれば米の値が下がるのかを聞きに、蔦屋重三郎のもとを訪れました。

すると、蔦屋重三郎は、作りかけの黄表紙「歳旦狂歌集」(さいたんきょうかしゅう)を見せながら、地本問屋の株仲間について話し、「仲間に認めてもらわなければ、市中に本を流してもらえない」と話します。しばらく話を聞いていた田沼意知は、何かを思い付き、戻っていきました。

正月を前に、歳旦狂歌集の草稿(そうこう:下書きのこと)が仕上がり、蔦屋重三郎と「喜多川歌麿」(きたがわうたまろ、演:染谷将太[そめたにしょうた])は喜びを分かち合っています。そこへ、つよが訪れ、「ていの姿が見当たらない」と言うのです。ていは、絵や本のつながりを示した「品の系図」と書置きを残していました。

蔦屋重三郎は、かつて、ていが「出家を考えている」と言っていたことを思い出し、寺へ向かいます。案の定、寺には、ていの姿がありました。

ていは、駆け付けてきた蔦屋重三郎に、「江戸一の利き者の妻が自分では務まらない」と言います。しかし、蔦屋重三郎は、「誰とも添い遂げる気がなかった自分が目利きしたひとりがていなのだ」と伝えました。そんな蔦屋重三郎の言葉にていは涙します。そして、ようやく2人は形だけの夫婦から本当の夫婦になるのでした。

ライターのつぶやき「三人の女」

実は仲が良かった?蔦屋重三郎と実母「つよ」

養子が珍しくなかった江戸

蔦屋重三郎の実母「つよ」は、史実では江戸で生まれて「丸山重助」(まるやまじゅうすけ)という人物と結婚し、吉原で蔦屋重三郎を生みました。「広瀬」という家の出身であるつよと、尾張藩(おわりはん:現在の愛知県西部)出身の丸山重助は、なんらかの理由で江戸にやってきたと考えられています。

蔦屋重三郎

2人がどのような仕事をしていたのかは記録に残っていませんが、蔦屋重三郎が吉原で生まれたことを考えると、女郎や茶屋(ちゃや)に関する仕事をしていたかもしれません。

2人は蔦屋重三郎が7歳のときに離婚し、蔦屋重三郎は吉原で茶屋を営んでいた喜多川家に養子に出されました。そののち、一時期両親の記録は途切れますが、蔦屋重三郎は日本橋に「耕書堂」を開業したのち、実父母を引き取って共に暮らしたと記録が残っています。

江戸時代、子どもをよその家に預ける「養子」は決して珍しくありませんでした。現在のように政府による子育ての補助もなく、貧しくて子どもを育てられない場合は、裕福な家に子どもを託したのです。なお、養子と言っても実子同様の扱いを受ける場合もあれば、労働力としてみなされることもありました。また、養子と言っても実父母との縁は切れないケースも多かったのです。

ドラマ内では蔦屋重三郎は養父母との関係も悪くなく、義兄「駿河屋次郎兵衛」(するがやじろべえ)との仲も良好に描かれていたので、半ば実子のように育てられたと推測できます。

日本橋の耕書堂に実父母を呼び寄せる

蔦屋重三郎墓碑

史実では、蔦屋重三郎は日本橋に耕書堂を開いたあと、実父母を自分で呼び寄せています。一方、第26話ではつよのことを「ババア」呼ばわりしていた蔦屋重三郎ですが、無理に追い出すようなことはしていません。その代わり、実母のことについて養父母へ愚痴をこぼしています。養父の「駿河屋市右衛門」(するがやいちえもん)とその妻「ふじ」も、つよのことを良く知っている風な口ぶりから、蔦屋重三郎の実父母と養父母はずっと交流があったのかもしれません。

ちなみに、現存する蔦屋重三郎の墓碑には、狂歌師「石川雅望」(いしかわまさもち)と「大田南畝」(おおたなんぽ)が記した「喜多川柯理墓碣銘」(きたがわからまるぼけつめい)と、「実母顕彰の碑文」(じつぼけんしょうのひぶん)が刻まれています。

この実母とは「つよ」のこと。蔦屋重三郎と交流が深かった大田南畝が実母を称える碑文を残したことから、蔦屋重三郎と実母の関係は悪くなかったと見られています。ちなみに「石川雅望」とは、第26話に登場した狂名「宿野飯盛」(やどのめしもり)の本名です。

江戸の米の消費量は現代の5倍

塩辛いおかずでご飯を大量に食べる食生活

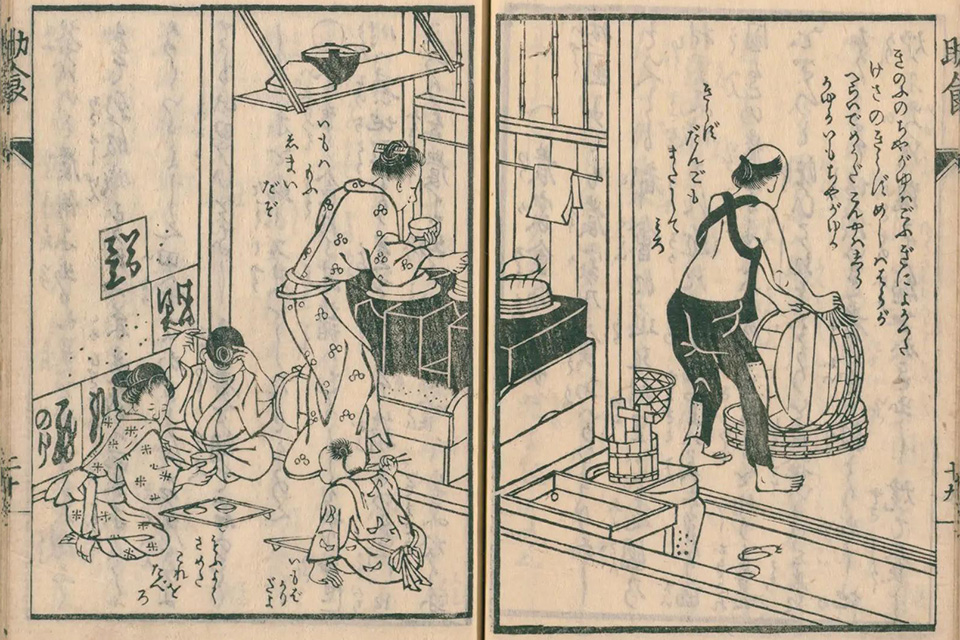

竈の賑ひ/大藏永常 編

第26話では、米不足による価格高騰とそれに翻弄される人々、高まる政治への不満が描かれました。江戸は特に白米の消費量が多く、成人男性は1日に約5合の白米を食べていたのです。現代人の白米の消費量は1日約1合弱なので、現代と比較すると約5倍の量。その代わりおかずはほとんどなく、塩辛い漬物と味噌汁で大量のお米を食べるスタイルでした。

江戸時代の漬物は保存食であったので、塩分濃度は20%以上が一般的。現在の漬物の塩分濃度が2~3%なので、そのしょっぱさは想像以上です。第26話内では、白米が6合100文で販売されていましたが、江戸の成人男性ならば約1日分にしかなりませんでした。

食生活の偏りで「脚気」が多かった江戸

江戸の人々は白米を特に喜び、毎食白米を食べることを誇りにしていました。しかし、白米と味噌汁、漬物といった食生活では栄養が偏り、江戸ではビタミンB1不足による病気「脚気」(かっけ)が大流行したのです。ビタミンB1を多く含む玄米や、粟を含む雑穀を常食にする地方では脚気の患者が少なかったため、明治時代まで脚気は江戸特有の風土病と考えられていました。ちなみに、蔦屋重三郎の死因も「脚気」です。

次回は、2025年(令和7年)7月13日(日曜日)に第27話「願わくば花の下にて春死なん」が放映されます。このタイトルは、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての僧侶「西行法師」(さいぎょうほうし)が詠んだ歌の上の句です。意味は、「願うなら、春の桜が満開のころに死にたいものだ」。「誰袖」(たがそで)はどんな思いでこの歌を連想したのでしょうか。また、「田沼意次」(たぬまおきつぐ)、「田沼意知」(たぬまおきとも)周辺に不穏な動きがある様子。来週も「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」から目が離せません。

【国立国会図書館デジタルコレクションより】

- 竈の賑ひ/大藏永常 編